“非遺”花缤紛 “侗韻”競芳香

日期:2016/12/14 13:03:38 編輯:古代建築有哪些

魂之所在,鼓樓存焉。被譽為侗鄉第一樓的“三江鼓樓”,世界最高、體量最大。樓高42.6米,27層瓦檐,充分展示了“侗族木構建築營造技藝”的精湛、絕美。鼓樓內的四根杉木大柱直徑均達70多厘米,樹齡分別在一兩百年以上,在鼓樓建築史上絕無僅有。是侗族木構建築的典型代表。

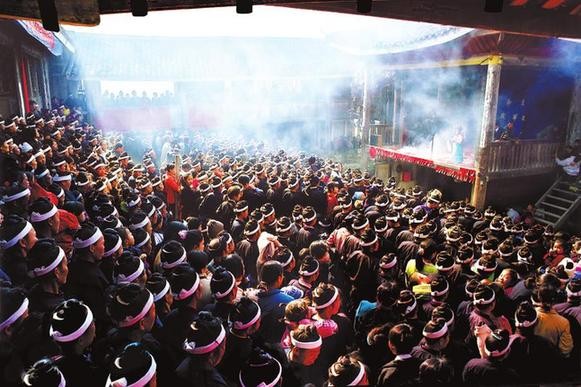

三江侗戲從“嘎經”演變而來,已有170多年歷史。侗語成為“戲更”。2011年列入第三批“國家級非物質文化遺產”名錄。侗戲是侗族村寨間“月也”必不可少的文化載體。

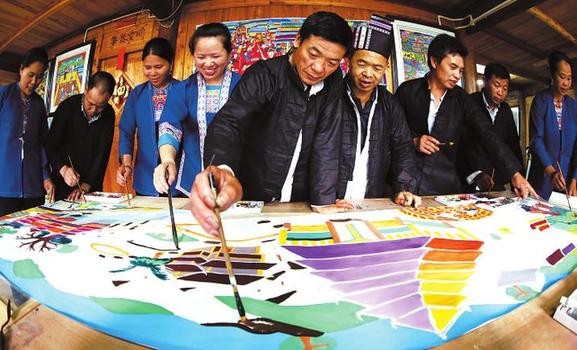

侗族農民畫家群。

飯養身,歌養心。打起油茶唱侗歌。

自治區“非遺”項目三江侗繡

那是侗族大歌的經典曲目,穿越在具有民族文化標志的風雨橋、鼓樓,悠揚在三江侗族自治縣神秘而深邃的山野中。

這樣的國家級非物質文化遺產,積澱於上千年“侗感”的三江縣域,耳濡目染,俯拾即是:大歌、鼓樓、風雨橋,講款、祭薩、百家宴,狂野的“花炮節”,多趣的“攔路歌”,常演不衰的“侗戲”,民俗特異的“月也”……瑰麗的景色,夢一樣的時空,充滿“侗”感的原生態生活演繹,令人神往,迷離其中。在夏花盛放的五月,記者走村入寨,深入該縣獨峒鄉、良口鄉、同樂苗族鄉、梅林鄉、富祿苗族鄉等“非遺”文化富集地,擁抱山村鄉野,承接侗鄉地氣,采撷侗民族“非遺”文化的清芬,饕餮其“非遺”的美“識”。

“非遺”才源匯三江

雲霧翩然的三江,民族風情濃郁,不僅自然生態秀美,而且非物質文化遺產資源豐饒,匯聚成他鄉人艷羨的“非遺文化沉積帶”。在2006年全國非遺普查工作中,有如珠玉散落民間的侗鄉“非遺”,經過家珍摸底、沙中淘金,分別從民族語言、民間文學、民間音樂、民間美術、舞蹈、戲曲、手工藝、民間醫藥、民間傳統體育等分項中歸納整理,成果達16個大類126個子類700多個條目之多。

其中,“侗族木構建築營造技藝”“侗族大歌”“侗戲”3項列入國家級非物質文化遺產保護名錄,“侗族款文化”“侗族刺繡”“三江農民畫”“侗族百家宴”“侗族醫藥”“侗族器樂”“侗族花炮節”等10項列入自治區級“非遺”保護名錄,“侗笛藝術”“六甲歌”“草苗明歌”“侗族打油茶”等14項列入市級“非遺”保護名錄,“侗族送薩文化”“和裡廟會”等16項列入縣級“非遺”保護名錄。

別具“侗”天的山野,“琇裡珍奇光五色”,無論是在國內5個侗族自治縣,還是在廣西的民族縣裡,侗鄉的民族“非遺”涉及的門類、代表的層級,都禀賦卓然、獨樹一幟。

“中國侗族看三江”的公論,確實不虛。

全國非物質文化遺產保護工作先進個人楊永和,是三江侗族文化的資深研究學者,他說:“三江的‘非遺’,是深藏在侗民族山區的文化財富,凝結了無數代侗族人民的智慧和汗水。經過歷代傳承和創新,其文化形態特色獨具、個性鮮明,堪稱侗民族文化的活化石,至今仍存活在侗民族的日常生活情態中。”“非遺”缤紛入心懷

走進三江,2454平方公裡的侗鄉風情渾無際涯、撲人眉睫、撩人心旌。

姹紫嫣紅的“非遺”,杜鵑花般的盛放,氣韻悠遠。其中,列入世界非物質文化遺產保護名錄的侗族大歌、鼓樓、風雨橋,被譽為“侗族三件寶”,與三江侗民族的生活息息相關,無處不在,渾然一體。

口傳心授,“侗族木構建築營造技藝”薪火不息,星羅棋布,侗族古村落、古建築群布局各異。三江“大侗寨”,就像一所巨大的侗族木構建築的博物館群,其中的風雨橋、鼓樓為個中典型。鼓樓文化的構成,可從中尋覓端倪,侗民族文化的DNA,涵蘊於此。三江縣的高友村、高定村、高秀村、馬安寨、巖寨、平寨6個侗族村寨,已列入中國世界文化遺產預備名錄。

侗族掌墨師楊似玉,中國工藝美術大師,首批“國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人”。他獲邀走進中央電視台演播廳,進行“侗族木構建築營造技藝”的展示傳授。他說,魅力侗寨,視鼓樓為太陽聖物。侗族建寨先建鼓樓。鼓樓是一個村寨的政治、文化和教育中心,風雨橋則是侗寨裡最華美的建築,是侗鄉人民的生命之橋,集實用、審美、信仰於一身。侗族的木構營造技藝,與生俱來,與鼓樓文化是唇齒相依,所以傳承至今,生生不息。

歌師覃奶號,富祿鄉高安下村農民,並不識譜,但多聲部的侗族大歌源出內心,張口即來。她與梅林鄉的吳光祖是國家級“非遺”侗族大歌項目代表性傳承人,在縣裡的10多所鄉村校園,常常看到他們的身影,聽到他們領唱傳授侗族大歌。音韻之美,稱奇於世。

侗族服飾的斑斓五彩,亦是青綠山水三江的美麗景致。廣西工藝美術大師楊甜,是自治區級“非遺”侗族刺繡項目代表性傳承人。她說,侗錦、刺繡、百褶裙,就是侗族婦女天生愛美,心靈手巧的表現。同樂鄉是個侗繡之鄉,這裡的姐妹,“繡色”天然,一針一線總關情的傳承侗繡。

獨峒鄉的侗族農民畫傳承基地,也是絢爛七彩的“非遺”再創。自治區級的代表性傳承人吳述更話中有“畫”:“侗族的農民畫,都是原生態的。畫師沒受過專業美術訓練,白天干農活,晚上調色板。畫中是侗鄉人的民間習俗、生活場景,是作者心中揮之不去的鄉韻。”侗鄉“茶農”賴定清,也是一個侗鄉文化研究的有心人。他科技“飲領”種植制作的茶品,在國內質量高端的茶品中一枝獨秀,為此以“多耶樓”命名,說要讓侗鄉茶產業插上民族“非遺”文化的翅膀。他說,三江的“非遺”文化,一千個“一千零一夜”也講不完。以《秦娘梅》為代表的侗族戲曲文化,以《約法款》為核心的侗族制度文化,以“多耶”“蘆笙”為代表的耶舞文化,以“花炮節”等為特色的侗族節慶文化,以酸魚酸肉、牛憋羊憋、清香油茶等特色餐飲的飲食文化等,這些滿目琳琅的“非遺”文化,構成了獨具特色的侗族文化體系。與其耳聽為虛,不如眼見為實,走進魅力三江,一壇重陽酒,醉美三江情……