中國鄉村第一城

日期:2016/12/14 12:54:20 編輯:古代建築有哪些

“沁水長百裡,靈氣鐘陽城”,郭峪城位於山西省陽城縣郭峪村,是太行山麓一座唐初建置的城堡式村落。與號稱“皇城相府”的陳氏“皇城村”僅數百米之遙。清康熙年間文淵閣大學士、《康熙字典》總裁官陳廷敬就出生在這裡。

9月14日,郭峪村迎來了喜慶的一天,“中國歷史文化名村保護提升啟動儀式”在這裡隆重開幕,儀式現場鑼鼓喧天,彩旗飄揚,十分熱鬧。

今天,為我們做向導的這位老人就是熱心於本村文化的窦全鎖老先生。

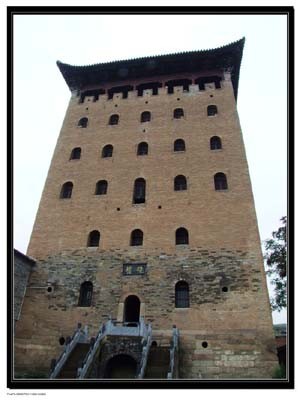

(窦全鎖):郭峪村,是太行山麓一座唐初建置的城堡式村落。城堡依山傍水,城牆雄偉壯觀,城頭雉堞林立。城內豫樓高聳、古廟森嚴、官宅豪華、民居典雅,是中國鄉村獨具特色的古代建築群。

(窦全鎖):2006年6月被國務院列為第六批全國重點文物保護單位,2007年6月又被國家建設部命名為“中國歷史文化名村”。

現在矗立在我們面前的古城堡,就是郭峪城,以它的雄偉壯觀和博大,被專家贊譽為“中國鄉村第一城”。

據窦老先生介紹,城建於公元1635年,是在屢遭劫難之後為避亂自保而修建的。當年的戰亂中,由鄉宦張鵬雲倡議,富商王重新帶頭,用了不到十個月的時間建成了這座固若金湯的城堡。這在生產力落後的封建社會,憑一村之力在極短的時間內,簡直是一個奇跡。

而這座建在東南城頭上的高閣就是魁星閣,魁為北斗七星中的第一星,道家稱為天罡星,謂主科舉登捷,閣中供奉文曲星君,是主宰文運興衰的神。

我們現在的位置,是郭峪古城堡的東門——景陽門。後面這條繁華的街,就是民俗村中的商業街,這也是郭峪大力打造的民俗品牌之一。

(記者):後面這條街很繁華,這是一個什麼樣的街呢,您來介紹一下。

(窦全鎖):這是一條古商業街,挺繁華的。為什麼繁華呢?因為以前陽城通往晉城、高平、長治,包括太原的一條官道,就是從這裡經過,從小城那邊入口,通過著河槽上去,一條官道。因為有這條官道,所以過往官員,都要在這裡休息,過往客商要在這裡銷貨。這樣就形成了一條商業街,店鋪慢慢多起來。你看街上的這些店鋪,都是過去的老字號。現在開發旅游了,我們要保護提升,發揚光大,把過去的繁華場面再展現出來。

(窦全鎖):出名的商業字號主要是泰來號,泰來號是王重新的商業字號。一會兒我們就可以看到。比如我們眼前的正泰號,也很出名,在過去主要經營布匹、雜貨。像其它的興隆號等等,賣的東西都不一樣。有缫絲、養蠶、織蘿紗等。

(正泰號老板):正泰號,距今有二百多年的歷史,當時的正泰號主要經商在河南的周口地區,河南周口地區聽說正泰號是赫赫有名的。它把本地區的特產如:柿餅、絲綢、煤炭、鐵器,運到周口,再把周口的東西運到郭峪來,商號很興旺、很鼎盛。

(正泰號老板):隨著國家旅游事業的突飛猛進,向前發展,郭峪古城堡正以空前未有的速度向前邁進。正泰號要在郭峪古城堡興建的過程中,寫好春秋、寫好文字,把郭峪人所不知的東西寫出來,為郭峪作出更大的貢獻。

(窦全鎖):裕平號在過去是專門經營糖果鋪的,過去的糖果鋪都是這樣的包裝,和現在的包裝大不一樣。

(窦全鎖):泰來號,是我們郭峪古商號之中最大的字號,它的經營主人是王重新,他的祖父、父親都是做買賣的。他們的買賣主要在天津、長蘆,之後就遍布全國各地,以至到了國外。

當年,黃河泛濫成災,當地的政府卻不聞不問,百姓無法生存,就想在黃河邊修一個龍王廟,寄希望於未知的神。百姓們沒錢,就把當時有錢的各大商號都請去,希望他們能夠出手援助。然而,當主人把事情講清楚以後,卻沒有一個人願意捐助。在座的王重新上前寫了四句話:“山西泰來號,獨修龍王廟,捐銀三千兩,不夠再來要”。在場的其他商人慚愧的無地自容。

走在商鋪鱗次栉比的街道,招牌旗掛著名目繁多的老字號,在身後古樸的建築映襯下,彷佛回到了歷史的某一刻。一樣的繁華,一樣的熱鬧,卻是不同時空中的一種探望。歲月的流逝可以帶走很多,帶不走的,也許就是郭峪村民臉上質樸而滿足的笑容。

(窦全鎖):咱們現在說的這個地方是申明亭,這是郭峪的一大特色。申明亭即是明朝初期朱元璋登帝以後,為了使他的政令可以很快傳達下去,號召各大村莊(只有大村才有),設立申明亭,宣傳他的政令。當時郭峪是個大村,這種設置可能在陽城也找不到第二個。

我們面前這座很不起眼的小亭叫申明亭。原來置有石桌石凳,檐下掛有鐵鐘。亭雖小,作用卻不小。申明亭位於這城中心的丁字路口,是城內南、北、東三條主街的交會處。村人每天進出,大多要經過這裡。官府文告,要在這裡張貼;村社決定,要在這裡公布;好事善事,要在這裡宣揚;丑事惡事,要在這裡示眾。警示村民有布告,集合群眾有鐘聲。從申明亭,我們可以看到古代民主政治的雛形。

郭峪位於晉商之地、煤鐵之鄉,卻能儒賈並舉,弦頌之聲不斷。明清兩代,郭峪村更是文風鼎盛,人才輩出,一共走出了18位舉人和15位進士;加之商貿發達,民居修建成一時之盛。郭峪的官宅民居各具特色,被國家文物局古建專家羅哲文贊為“中國民居之瑰寶”。現仍有保存完好的明清代民居40院、1100余間。院落門樓多呈高挑牌標式,斗拱層疊,樣式華麗,等級很高。民居多為四合院,為北方典型的“四大八小”格式。

盡管許多宅子歷經百年風霜戰亂,有些已破損,有些已倒塌,但仍可以從那挺拔的高牆、氣勢不凡的的門樓、粗壯的梁架以及各類手藝精巧的木雕、石雕中看到當年輝煌的印跡。

古堡北門,門額“拱辰”,為當時的山西巡撫吳生題寫,取群星拱北之意。

古堡的西城門,又稱“永安門”,西門面臨莊嶺,為防敵人從背後偷襲,古堡建成後,又於1654年特在西門外修建甕城以加強防衛。

這座位於村子中央的七層建築就是豫樓,是當時為了防御農民起義軍的軍事建築。豫樓的“豫”是按《周易》“豫”卦的卦義命名的,有三重寓意:一是知變應變,事先要有應變的准備。二是“順以動”,順應民情,動不違眾。三是“逸豫”,與眾和樂。王重新修這座樓,寄托了這麼多的深義,充分顯示了儒家思想給他留下的烙印。

登上豫樓的頂層,極目四望,樊溪上下,郭峪城內外的美景盡收眼底。頂層的周圍有34個磚堞,多數磚堞兩邊的稜角都砌成斜面,這利於保衛者隱蔽瞭望。磚堞上有木梁坊,以斗拱承托歇山式屋頂。四角高翹,掛有鐵鐘,山風吹來,叮當作響。在四周牆角,我們還可以看到一些形狀各異的大石塊,那是古人守樓的武器,是三百年前戰爭的遺物。

郭峪的古人為什麼要修這樣一座規模宏大的城呢?原來,山西自古富產煤鐵,商貿繁榮。富裕後的“老西兒”注重耕讀傳家,讀書開闊了視野,開拓了仕途,更促進了經濟的發達,用現在的時髦話講,就是“形成了良性發展”。山西是北方游牧民族侵掠中原農耕文明財富的主要通道,明末清初又多流民劫富,因此,有經濟實力的山西人才興建起這麼多堅固的城堡以求自保。

郭峪不僅是古代建築的陳列廳,而且是近代革命的紀念館。這裡有1927年入黨的老革命家范月亭早期革命的遺跡,這裡有抗日英雄、革命烈士郭鐘秀的故居,這裡曾經是唐天際司令和他的八路軍晉豫游擊隊的駐扎地,1939年蔣、閻掀起反共高潮,在震驚全國的“十二月事變”中,這裡曾發生過一場激烈的突圍戰。

湯帝廟在陽城很多,幾乎村村都有,而論規模,郭峪的湯帝廟是最大的一座。

湯帝廟創修於元朝至正年間,至今已有六百多年的歷史。湯帝廟為九開間大殿,從正面看有層次虛實,有輪廓起伏,構圖十分豐富,廟內飛檐挑角的元代戲台高達20多米,台面距地面也有4.5米,氣勢恢宏,中國少有,是保存不多的古建精品。

徜徉在這烙著傳統文化印跡的千年古村,逡巡於鄉間民居錯落的老街,穿行在一個個古樸典雅的院落,仰望這穿越悠悠歲月結伴走到今天的鄉村建築,一種強烈的思古幽情油然而生,讓人不能不為之怦然心動,頓生幾分驚奇、幾分感慨。