泉州老街古巷中的“獅”情畫意

日期:2016/12/14 13:27:01 編輯:古代建築有哪些

“老先生”獅子一副昏昏欲睡狀

“憨豆先生”曾“萌”翻大片網友

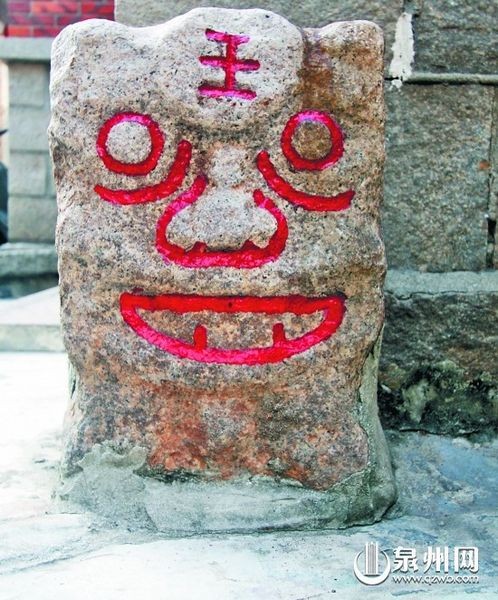

這座石敢當憨態可掬

威遠樓前的風獅氣宇軒昂

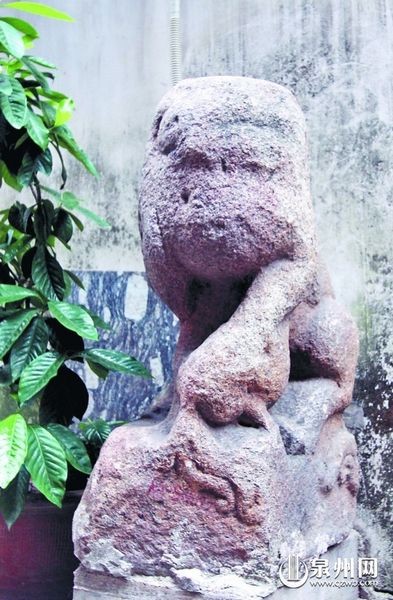

八捨後尾巷的老獅子面目已經難以辨認

石獅子自古以來常被視為看守門戶的吉祥物;在泉州老城區,大到廟宇、府第、墓陵,小至民宅、檐角、石欄桿,都曾有石獅子躬身守候的身影;古代的石獅子不但堅固,亦展露豐富的雕琢工藝,它們的外貌、形態各異,是這座古城內充滿情意的“靈物”。

蹲在古巷八捨後尾的路邊,看著同行的攝影師在拍攝幾米開外那尊面目有些模糊但輪廓依然明朗的石獅子,心裡莫名地記起《時間肖像》裡的歌詞——“畫出一個笑容,畫出來那麼多感慨,過去肖像和現在樣子,哪個更自在……”那靜靜地、憨憨地站在牆角的石獅子,似乎與世無爭,正在點頭微笑,縱使光陰呼嘯,縱使面目全非,有了守候與擔當,它應是沒有遺憾的。石獅子,這些在泉州老城隨處可見的“靈物”,透過千年風雨,依然能給我們的心靈帶來撫慰與快樂。

與獅結緣

據傳,中國原來沒有獅子,獅子是古時從西域傳進來的。據說東漢漢章帝時,西域大月氏國把一頭金毛獅子作為禮物進貢給了中國的皇帝,根據《後漢書·章帝本紀》記載,章和元年(公元87年),“西域長使班超擊莎車,大破之。月氏國遣使獻扶拔,師子”。這是有關獅子傳入中國的最早紀錄。這拉開了中國人與獅結緣的序幕。泉州最早的石獅子產於隋唐時代,但具體年份難以考究。在古代泉州,衙署、祠堂、寺廟、殿宇、橋梁、民居、墓陵等處皆有放置石獅子的,可見泉州人對石獅子的喜愛由來已久。

泉州市文物保護管理所的黃真真主任告訴我們,在古代墓陵常常可以看到石獅雕塑,特別是當墓主是武官時,那墓前的望柱上大多會雕刻上石獅子。她在市內所見過的最高大的古代石獅子是威遠樓前的風獅,最小的則是古榕巷中舊牆上的小石獅子。“我從小就很喜愛這些石獅子,特別是對開元寺內的石獅子,印象非常深刻。”

酷愛泉州文史的畫師張和平先生說,他在幾十年時間裡,用素描等方式畫過數百幅石獅子圖,有時候見到喜歡的石獅子,他就能從不同角度畫上十幾幅。在他的畫裡,這些石獅子或蹲、或走、或坐、或臥,千姿百態,惟妙惟肖。

搞建築設計的吳端興先生稱,他對閩南的石獅子印象深刻,“我見過不少石獅子,頭披卷毛,張嘴揚頸,神情豐富,姿態多樣,可以說雕刻得活靈活現”。他說,石獅子不但被泉州人所接受、喜愛,還逐漸將其神化,賦予各種寓意,“在民間看來,石獅子起著祥瑞、辟邪等不同的象征作用,而獅子滾繡球的繪畫和圖案,則體現了人們趨向太平祥和的美好願望”。

威遠雄獅

泉州擁有不同朝代的石獅子,因此它們風格也大相徑庭,有的是威武雄壯型,有的是慈瑞祥和型,也有的是“萌”一族,仔細欣賞來,真是讓人大開眼界。

去過威遠樓的人,大多會為一尊大石獅所震撼,那就是在樓前石埕當中踞立的一頭威猛石獅。這尊大石獅面南背北,身子半立,仰天長嘯,氣場十分龐大,似乎在展現“威遠”之風。唐代大詩人劉禹錫在《送鴻舉游江西》中寫道“鐘陵八郡多名守,半是西方社中友。與師相見便談空,想得高齋獅子吼。”想來,靈感很可能就來源於“威遠雄獅”這樣的石獅子。

張和平先生說,古代泉州的石獅分為三類:一類是司守衛的“守門獅”,一類是鎮風煞的“風獅”,還有一類是鎮守墓陵,護衛死者,立於墓前的墓獅。威遠樓前的這尊屬於“風獅”。“‘守門獅’必定是一對,其中一獅頭部左顧,另一獅則右顧;一獅為雄,另一獅為雌,二獅不一定張口。而‘風獅’只有一只,作狻猊張口、人立狀,頭部向前直看,並不左右顧。”他解釋說。

漢代石獅多呈行走狀,胸脯挺起,張嘴怒吼,刻工簡練粗犷,具有古拙的味道;唐代除走獅外,出現大量蹲坐式的石獅,它們前肢斜伸,胸部挺起,獅頭高昂,給人一種堅不可摧的氣勢;宋代,石獅子的頸項上開始配鈴铛、绶帶,獅的造型開始寵物化;明清兩代,獅造型基本上完成了程式化,成為我們目前最常見的那種形象:造型蹲坐式,前腳支撐有力,後腿盤曲穩固。獅嘴寬而方,額下有須。由此可見,威遠樓前的風獅應是明清時期之物。

推薦閱讀:

河北滄州糯米揉出的百年堅壩

瓦當書法

平遙鎮國寺萬佛殿

歐洲古建築:羅馬斗獸場

“咬劍”石獅威風凜凜

住在紅磚窟裡的抱球石獅很惬意

明清時代的石獅子造型相當完美

開元寺西塔下的雙獅逗繡球圖惟妙惟肖

“萌獅妹”對“萌獅兄”的表現表示出無奈狀

“萌獅兄”咧嘴吐舌,以憨笑示人

古老石獅

在八捨後尾巷中,我們邂逅了一尊十分古老的石獅子。據住在巷中的80多歲的王阿婆介紹,這尊石獅子原本置於升平奏國樂研究會門口,後挪至對門,可能是唐末五代時期的產物。經歷千年風雨之後,這石獅子的面目已經基本看不清楚,勉強能分辨出來的,只有嘴部和眼部。不過,石獅子采用半蹲造型,前爪抓地,線條依舊優美、有力。更奇特的是,石獅子的右爪有後縮的動作,這點和尋常所見不同,空間感更強,動態更足。

我們看到,這石獅子表面已經被人用手搓磨得非常光滑,而且獅頭頂幾乎成了平面。王阿婆稱,原來的獅頭是拱起的,只是來來往往的街坊鄰居路過,大家都喜歡去摸摸獅子頭,結果日久天長,這獅頭就慢慢變平整了。“我小的時候還曾爬到這獅子身上騎著玩哪。”阿婆笑著說道,“以前這條巷也被叫作石獅巷,就是因為它(石獅子)的存在。”附近的一位阿伯聽我們聊起石獅子,忙不迭過來坦白自己年幼時做過的“歹事”——“歹勢呀,小的時候真不懂事,我們還在這石獅子頭上放過炮仗。這不,上面還留下了好些個小炮坑。現在是絕對不會了,知道這是很有紀念價值的文物。”

如今這石獅子雖然面目模糊了,但一代又一代人在它身上留下了數不盡的指紋,它封存著八捨後尾巷人難以磨滅的世代記憶,也是這裡的人們心靈、情感的千年寄宿。

“憨豆先生”

你能想到嗎?在古剎開元寺內,你不僅能看到威嚴肅立的石獅子,也能看到“萌”態叢生的“萌獅兄”,還有神似英國憨豆先生的“表情帝”!

眾所周知,“守門獅”都是雌雄成對。左邊的雄獅一般踩著繡球,雄強中露出秀媚之氣;右邊的雌獅撫摸著仰臉玩耍的幼獅,滿臉慈祥。而且,兩頭獅子的嘴多半是一只張開,另一只閉合,代表吐納之意。(明清時期的石獅子也有兩只都開口的。)有人說,公獅子張口注視來往人眾;母獅子閉口護子,表現的是傳統社會男女各司其職的特性。在開元寺內,像這種常規的“守門獅”有不少。

但我們根據網友的指點,在寺內發現了“萌獅兄”。這位“老兄”呈半臥狀,咧嘴吐舌,憨笑示人的樣子“萌翻”過一大片網友。而且還有網友發現,這“萌獅兄”的臀部上,還有銅錢類的石紋,看來,這還是一位“有財”的“萌獅兄”啊!在“萌獅兄”的對面,“萌獅妹”帶著幼獅子,正一臉無奈地看著這位“哥們”。最搞笑的是,小幼獅好像還被“萌獅兄”的表情雷到了,吐著小舌頭,擺出一副很驚悚的表情。

離“萌獅兄”一家子不遠的地方,還有一位“高人”潛伏,那就是酷似憨豆先生的“表情帝”。這尊石獅子站在樹陰下,它的眼簾上有螺圈毛,下額有卷邊髦毛,閉目仰臉,悠然地顯出自我陶醉的神情。這副神情跟那位“情傾世界”的憨豆先生確實有得一比,難怪被人稱為“表情帝”。

我們發現,在東西塔的塔下,還有數量眾多的雙獅逗繡球浮雕,這些浮雕圖案鮮活、生動形象,真是不可多得的精品之作。

城市財富

泉州老城區內的石獅子真是多不勝數,只要你留心,隨時都有驚喜。

在西街一帶,我們看到了腦門刻有“王”字的石獅石敢當,它的臉上有紅漆勾勒的眼鼻嘴和碩大的“王”字,表情特逗,讓人忍俊不禁。也有趴在路邊閉目養神的“老先生”獅子,昏昏欲睡的樣子和下颌的“八”字短須,令它像極了舊時的私塾教書先生。

唐朝詩仙李白曾寫過這樣的詩文:“長安大道橫九天,峨眉山月照秦川。黃金獅子乘高座,白玉麈尾談重玄”。在泉州城南一帶,石獅子雖沒“乘高座”,可是卻住進了紅磚窟。我們看到一尊“養尊處優”的抱球石獅,它蹲坐在一個由紅磚砌成的小窟洞中,從此不用擔心風吹雨淋了,真是只很懂“享受”的石獅子呀。另外,有一頭“老獅王”,據稱和五代閩王王審知之女、留從效夫人墓前的石獅子相貌、造型都極為相似,雖然線條簡陋,但凝重雄偉,氣度不凡。據街坊反映,這只石獅子應該也是制於唐代。

在承天寺中,有一尊披著“金色披風”的石獅子,遺憾的是,這獅子的臉部同樣因為歷史久遠而被磨平了,反而是它胸前的小鈴铛十分凸兀。引起我們注意的還有港仔乾的一頭“咬劍”小石獅子。這頭小石獅子唯一與眾不同的地方就是,它口中銜著一把短劍,而且向外露著兩顆大門牙,顯得更加威風凜凜。不過,在小獅子的腳下,同樣也有繡球,看來這是一位“剛柔並濟”的“劍俠”。

陽光笑得太美,回憶走得輕輕。當我們離開這些被民間視作鎮宅神獸的石獅子時,它們和我們來時一樣,沉默無語。也許有一天,人們還會停住腳步來關注它們,品味它們微笑中的苦、肅然中的幸福,不過,這些都不會影響它們用一種慈祥的姿態在原處安撫這座城市。堅守、執著,是這些石獅子帶給我們的最大財富。

推薦閱讀:

河北滄州糯米揉出的百年堅壩

瓦當書法

平遙鎮國寺萬佛殿

歐洲古建築:羅馬斗獸場

- 上一頁:“五脊六獸”皇宮廟宇的屋頂裝飾物

- 下一頁:河北滄州糯米揉出的百年堅壩