南京城牆

日期:2016/12/14 12:46:57 編輯:古代建築有哪些

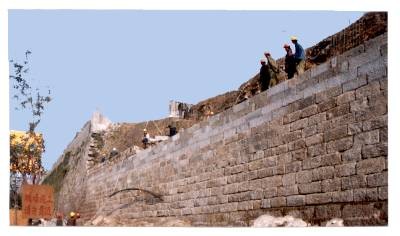

城牆高度一般在14—21米之間,最高達60米。牆體斷面呈梯形,基寬14—20米,頂寬4—9米。有垛口13616個,窩鋪200個。大部分城牆用條石作基礎,上面再用大磚壘砌內外兩壁和頂部,城腹用碎磚、礫石和黃土層層夯實。城牆頂部和內外兩壁的磚縫用石灰及糯米或高梁等汁或再加桐油摻和而成的灰漿澆灌和勾嵌。城磚用優質粘土或白瓷土,按照一定的規格燒制。其長寬厚一般在40×20×10厘米上下,重量從十余公斤至二十余公斤不等。磚的側面印有府、縣名及提調官、司吏、燒磚人、窯匠等人名,有的還注上洪武某年某月某日字樣。征調長江中下游的湖廣、江西及直隸所屬的一百五十多個府、州、縣燒造運京。有的是由工部黑窯廠和南京駐軍衛所就地設窯燒造的。

辟朝陽(今名中山)、正陽(今名光華)、通濟、聚寶(今名中華)、三山(今名水西)、石城(今名旱西,或漢西)、清涼(旋改清江)、定淮(初名馬鞍)、儀鳳(今名興中)、鐘阜(俗名小東)、金川、神策(今名和平)、太平13個城門。城門上均建有城樓,以聚寶、三山、通濟最為恢宏。這三座城門各有城牆四道,每兩道之間的空隙為甕城,可作防御之用。這十三座城門,現僅存聚寶、神策、石城、朝陽四門,以聚寶門最為雄偉壯觀,並有“藏兵洞”27個。

清末至今,又陸續增辟草場、玄武(初名豐潤)、挹江(初名海陵)、武定、漢中、中華東、中華西、中央、新民、雨花、解放等城門。

明代南京城牆現尚存21.3公裡,雖歷六百余年風雨,仍舊巍然屹立。

熱門文章