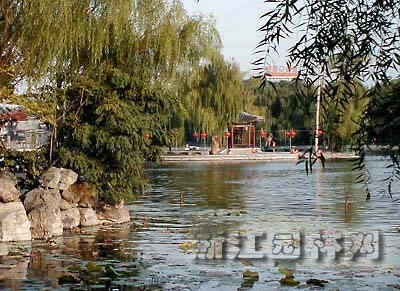

什剎海——水波潋滟望海樓

日期:2016/12/14 12:34:46 編輯:古代建築有哪些

近年新建的望海樓油漆粉飾一新,靜靜地矗立在什剎海邊,臨街的大門門楣懸掛著兩副對聯,一聯是:“望海到太虛,一片煙雲摩诘書;觀山得歡喜,四時景致太白詩”,另一聯是:“乘龍放懷滄海外,湖山憑指點;問鼎暢意山林中,風月任流連”。這兩副對聯非常濃縮凝練地寫出了什剎海的歷史變遷和景致風韻。

什剎海之繁盛熱鬧、令人留連忘返的歷史已有一二百年。清人震鈞所著《天咫偶聞》在描述了其地的繁華後說,“想唐代曲江,不過如是。昔有好事者於北岸開望蘇樓酒肆,肴馔皆仿南烹,點心尤精。小樓二楹,面對湖水,新荷當戶,高柳搖窗。二三知己,命酒呼茶,一任人便,大有西湖樓外樓風致。余至湖上必過之,乃以富豪所不喜,竟至閉門。未幾為山左人所賃,改建連樓,雲窗霧閣,烹鮮煮肥,全是市井一派,而車馬盈門矣。”此番描述真正令人神往,不是久居京華,熟悉三海典故,又能了然於唐代曲江之盛景,漫游品味過西湖的秀麗風光,就難以盡得其妙。不過印證今日什剎海周邊的景致,其興盛喧囂的程度,恐怕早就超過當年的情境了。

只是震鈞所寫的望蘇樓應是在什剎前海,地處現在的烤肉季飯莊一帶。近年新建成的望海樓,卻是在什剎後海。而後海在震鈞的筆下,更有意韻,《天咫偶聞》續寫道,“若後海則較前海為幽僻,人跡罕至,水勢亦寬。樹木叢雜,坡陀蜿蜒。兩岸多名寺,多名園,多騷人遺跡。……湖上看山,亦此地最暢。昔翁覃溪先生曾集二十四詩人於湖上酒樓,每月有詩會。一時群羨為神仙中人”。

震鈞所寫的翁覃溪名翁方綱,覃溪是他的號,此翁高壽85歲,為清代著名書法家、學者、詩人,乾隆年間的進士,初授編修,歷充考官,後督學政,官至內閣學士,畢生研究經術,尤長金石之學,工於書法,善作考據,擅詩能文,冠絕一時,由他呼朋喚友,詩酒聯會,系當時京中詩壇盛事,可見當時的後海,雖不及什剎前海之熱鬧,卻更是文人雅士流連品味、尋章覓句的好地方,而且也早就開有酒樓可以聚會,距今已有200年的時光了。恐怕這也是有關部門在海邊重新興建望海樓的創意藍本,只不知此番建起的望海樓,是否還能接續前朝的雅趣了。

望海樓是什剎海風景規劃區內啟動的第一個整治項目,位於後海半島上,是一組三面環水、具有典型中國古典建築風格的景區,樓高二層,閣高三層,工程總面積達7839平方米,綠地增加到4000多平方米,景區內灰色方磚鋪地,建有亭台樓閣、碼頭、折橋、花木棧道及遍植綠竹的廣場。除樓內可以開辟出大面積的經營、休憩場所外,半島上開敞的場地還可以作為露天吧廳、燒烤野炊、情侶幽會、親友團聚的所在。不過室內裝修尚未完成,真正對外開放、投入運營,不知還要等到什麼時候。

煙波柳渡景區即在望海樓西側,總設計面積為3600平方米,延續到宋慶齡故居的門前。這是緊鄰環湖路的一片場地,已經作了道路和植被的改造,綠地延伸到湖邊,把水中的景色引入環湖路,恢復什剎海原有的水邊觀景面貌。此工程還整修了碼頭廣場,增設了青石板路、白卵石裝飾和公共衛生間。根據不同古建的特色,分別種植了絲蘭、西府海棠、雪松、牡丹、洋槐、醉魚草等植物樹木,或體現官府的雍容華貴,或表現民間的世俗風貌,著意映襯出此地的城間野趣,展現歷史上什剎海地區王公顯貴與市民百姓雜居、文人墨客與僧侶尼姑同游的特色。

值得一提的是望海樓邊上的一棵大樹,枝繁葉茂,偉岸挺拔,華蓋寬厚。樹下新立一石碑牌,名之“綠雲”,並作簡略解說:昔年康熙朝重臣明珠首相府前,今望海樓畔有明開夜合樹七株,其中兩株據說是明珠長子、有大清朝第一詞人之稱的納蘭性德親手所植。納蘭性德常常邀集文人高士相聚於樹下吟詩填詞,共盡賓主之雅歡。性德對此樹有“綠雲”之稱。而現在看此樹枝繁葉茂,延被極廣,望之如浮雲行空,確然一片綠雲。

近年新建的望海樓油漆粉飾一新,靜靜地矗立在什剎海邊,臨街的大門門楣懸掛著兩副對聯,一聯是:“望海到太虛,一片煙雲摩诘書;觀山得歡喜,四時景致太白詩”,另一聯是:“乘龍放懷滄海外,湖山憑指點;問鼎暢意山林中,風月任流連”。