山西千年古剎海會寺

日期:2016/12/14 12:42:09 編輯:古代建築有哪些

在陽城縣,有這樣一座全國聞名的古寺,名為“海會”。在這古寺中,又有被稱為“國之瑰寶”的海會雙塔。7月4日,冒著蒙蒙細雨,記者一行來到海會寺。剛到門外,便被蒙蒙細雨中這座古樸典雅的寺院深深吸引。

“海會”是什麼意思?“海會”一詞,出於佛經《華嚴經》。據為該佛經作注的人說:“海”比喻德高,數眾。於是人們遂把許多高僧會聚在一起叫“海會”。禅宗在原義基礎上對“海會”作了進一步诠釋:僧眾到寺院來修行,就好像百川入大海,歸宿和目的都是一樣的。於是就把眾僧會聚寺院修行稱為“海會”。用“海會”名寺院,是把普通名詞變成了專有名詞,意思是高僧雲集,虔誠修行。

皇帝御賜的匾額:讓這座千年古寺得以保全

海會寺亦名龍泉寺,位於陽城縣城東北15公裡大橋村西,為陽城縣境內主要寺院之一。該寺初創於隋代,唐初已有僧人。因毗鄰郭峪村,而稱“郭峪院”。唐昭宗乾寧元年(894年)賴賜名額為“龍泉寺”,後歷代重修,增修,規模宏大,明清時遐迩聞名。解放前後損壞嚴重,現存多為明清遺物。

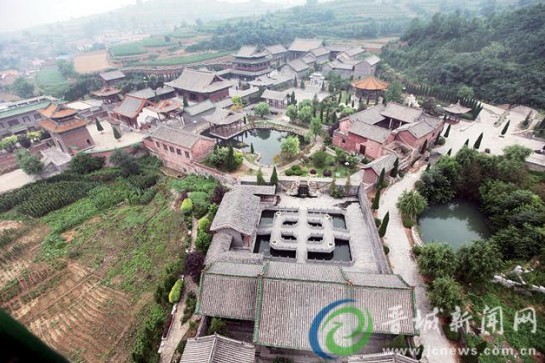

海會寺既是古剎名寺,又是書院學府,也是風景名勝。曾專列條目向海內外游人推薦。景區分為寺廟區、雙塔區和古典園林區,有九曲龍泉、滴水觀音、大雄殿、藥師殿等景觀48處。

寺院環境得自天授,清澈充足的龍泉水,滋潤出海會寺旺盛活力。導游小李向我們講解,唐乾寧年間,雲游到此的東蜀僧人順敏在此修建古寺,“添修新舊屋宇並正殿七十余間”,使之成為遠近聞名的大寺院。

以今人的視角來看,這位順敏和尚很有“政治頭腦”。順敏將古寺建好後,向當時的朝廷“申請院額”,想請皇帝為寺廟“起名”,而不知出於何種原因,對於為這座古寺賜名的事兒,當時的皇帝唐昭宗李晔很高興,賜額“龍泉禅院”,這也算是海會寺的第一個“正式”名稱。正是憑借皇帝御賜的匾額,海會寺在後周太祖郭威整頓佛事,“去除佛寺無數”的“艱苦環境”中,得以保全。

據古文獻記載,“龍泉”的由來,因為寺院建在華陽山九脈匯合之處,古稱九龍回頭。寺中有龍泉,當年“龍泉”之水從地下“噴湧而出”,“其流湯湯”。泉水“夏寒疑冰,冬溫若沸,比鏡瑩澈,同醴甘香”。所以唐昭宗李晔賜額“龍泉禅院”。

關於海會寺建成的具體年限,現在已無法准確考證,但根據《陽城縣志》載,唐乾寧元年(894)十月二十五日,唐昭宗“遂降敕文,額為‘龍泉禅院’”。北宋太平興國七年(982)三月初三,宋太宗又賜額“海會寺”。所以海會寺,又名龍泉寺,兩個寺名都是帝王所賜,就從唐昭宗賜名算起,至今也已有1100多年的歷史。

而在海會寺寺內現存的後周廣順二年(952年)《大周澤州陽城縣龍泉禅院記》石碑上,記載著一段“白兔銜經”的傳說,也印證了寺院的悠久:院東十數裡,孤峰上有座黃沙祠,住著一位僧人,天天讀經。一日,僧人正讀經,進來一只白兔,銜起僧人的經書就跑,僧人“因從而追之”至海會寺泉水處,白兔才放下經書,“僧異之而感悟焉”,於是在龍泉處建起禅院。

海會雙塔:別致造型堪稱國內一絕

寺院分三區,一為古塔區,二為佛寺區,三為古典園林區。在古塔區的前院,首先映入記者眼簾的是唐末的捨利塔。此塔建於後梁龍德二年(922年),由青磚砌築,六角十層,疊澀出檐,高22米,通體顯露著古樸典雅的氣息。相對高約57米的琉璃塔,顯得低矮,又被稱為小塔。從寺內一塊刻於後周顯德三年(956年)的《龍泉禅院後記》碑文可以看出,小塔是順敏禅師圓寂後,弟子們為他建造的捨利塔。

小塔外壁遍布規則小窟,原來裡邊嵌有佛像,小塔又稱“千佛塔”,但現在龛中佛像無一幸存。這時,小李說到:“你們發現沒?這塔身有些傾斜。”這時我們才注意到,這座捨利塔竟然向西北方向有稍許傾斜。記者趕忙問小李是什麼原因。得到的答案是由於年代已久,小塔發生傾斜。為防止其繼續傾斜,明代時曾有人出資,在其後修建了另外一座塔,也就是現在的琉璃塔,又被稱為“大塔”。“當時明代有位富商看到此捨利塔向西北傾斜,便利用槓桿原理,在塔的後方修建了這座琉璃塔,以讓前塔不再繼續傾斜。”

記者從寺內現存明代吏部尚書王國光所撰《龍泉寺重修寶塔佛殿記》石碑碑文了解到,琉璃塔建於明嘉靖、隆慶年間(1565—1568),為海會寺附近白裡巷富商李思孝捐資兩千余兩白銀而建。這座瘦俏玲珑的琉璃塔為八角十三層。由於該塔每層的檐牙部分使用了琉璃,又被後人稱為琉璃塔。與其他塔有所不同,大塔底部三層被用堅固磚體包裹,牆頭做成類似城牆的垛口,形似微縮城堡。

看著這座有“懸空樓閣”之稱的琉璃塔,記者按捺不住好奇心,便登上塔,想一探其內部。大塔內部設計可謂獨具匠心:塔底南面有塔門,門框、門枕皆用青石雕鑿成魚、獅等吉祥物。塔的每層都建有門窗,便於觀賞外部風光。為減弱局促狹小的空間帶來的壓抑感,內室皆用條磚砌築成穹隆頂。每層檐角還有鐵鈴,每當微風吹拂,能聽到悅耳的聲響。三層以上,凡所視之處,各層頂部皆向外伸延,砌出仿木結構塔檐、琉璃牙檐。而且每一層的內室,在東西南北四壁上,都有很多佛龛。可能是因為年代久遠,佛像已經看不太清楚。

當到了第十層時,記者來到用琉璃做的欄桿處,一圈用琉璃制成的平座,每面分3間,共24間。平座上的檐柱、欄板、雀替、花暈、椽枋等構件,全部采用當地有名的琉璃世家喬家的彩色琉璃制作,整個懸閣式環廊珠光寶氣,耀眼生輝。形成了一座瑰麗的懸空樓閣。中國古塔專家張馭寰教授在《中國文物報》上撰文稱:“這在北方的樓閣式塔中也是唯一佳例。”

推薦閱讀:

山西沁河第一古堡——窦莊古城

淄博齊長城遺址

鹫峰寺:桑乾河流域著名佛教寺廟

張家口蕭太後的“梳妝樓”

明清兩代人才輩出,曾是陽城最輝煌的書院

繞過雙塔,便看到一處院落。就是這處現在看來很不起眼的院落,在明清兩代,卻是陽城一所最輝煌的書院。陽城明清名列“三城”,與韓城、桐城齊名。明清兩代,陽城出進士120多名,其中有一半以上集中在海會寺周圍的村莊。古代沁河兩岸文人鼎盛,從這裡走出的王國光、陳廷敬等為代表的一大批官員先後在全國各地任職,他們的成名影響了周圍的讀書人。因此這裡成了文人學子聚會的中心,從明至清,這裡先後有不少詩社活動。其中影響較大的,有“樊南詩社”、“梅花詩社”、“七逸老人詩社”,他們都留有大量的詩篇。

穿過書院,記者來到了寺院內的古典園林區。因為當時還在下著小雨,所以景致很似那種江南美景。池塘裡,可以清楚地看到成群的魚兒在水中游來游去。雨水滴落在池塘中,水面濺起了晶瑩的小水花,池塘邊的柳樹披散地垂下纖細柔軟的枝條,宛如剛洗過頭沒梳辮子的姑娘的長發。漫步走過池塘,能看到一個亭子,亭子的名字叫“曲水流觞亭”。“我國古代有一種修禊的習俗,流觞曲水就是古人修禊活動的一個場所。引清流為曲水,招親朋列坐四周,在水中放置酒杯,任其順流飄蕩。杯停在誰的身邊,誰就飲酒吟詩。一觞一詠,暢敘幽情。古人修禊的盛況,列坐水渠旁一觞一詠的情趣,書聖王羲之在他的《蘭亭集序》中作過淋漓盡致的描寫。”導游小李邊走邊向我們講解。

在這個古典園林區裡,還有陽城古八景之一的“海會龍湫”。這股泉水是從地面流過來,最奇特的是不管是下雨還是晴天,它的水位一直保持不變。據史料記載,清朝順治年間,陽城縣令陳國珍曾經寫過《海會龍湫賦》。清朝雍正年間澤州知府朱樟到此游覽,也曾經發出過:“雁蕩曾勞山水夢,恍如身到大龍湫“的感歎。朱樟是浙江錢塘人,他把這裡的山水與浙江的雁蕩山相提並論,把海會龍湫比作雁蕩山的名勝大龍湫,可見當年海會龍湫的盛況。

大雄殿宏偉壯觀現存都是明代遺構

海會寺寺院依山起建,由南向北逐步攀升,沿中軸線建有山門、天王殿、藥師殿、毗盧閣、伽藍殿(遺址)、月台、大雄殿,另外東西兩側有配樓、配殿等。共有明清古建146間,是一組很有價值的古建築群。

宏偉壯觀的大雄殿坐落在最高處,有一覽眾山小之勢。大殿面闊五間,進深七椽。大殿前築月台,台上立方形石柱6根,柱頭大額枋上置五彩雙下昂斗拱,殿頂置琉璃青瓦,殿內施粗壯荊木梁柱,雕梁畫棟,氣勢宏偉。屋頂為懸山式,單檐前出飛,琉璃剪邊、殿脊琉璃脊飾瑞獸龍吻,屋面用素筒板瓦鋪墊。現存為明代遺構。

佛殿中軸線東西側有兩處古典園林區,充分利用龍泉水為潭、為池、為沼、為湖、為瀑、為流觞曲水,為黃河九灣,使寺院靈氣大增。徜徉其間,不僅能受到佛教文化的熏陶,也能感受到園林文化的氣息。而重建於明成化十五年(1479)的大雄寶殿。門上殿額為明代“天下第一清官”、佥都御史楊繼宗親筆書寫,字跡渾厚,遒勁有力。這座大雄殿面闊五間,進深八椽,懸山式屋頂,彩色琉璃屋脊,斗拱出挑,翼角高翹,富麗堂皇。

寺內現存五代至清代的碑額近百塊,其中有不少名人的詩文和手跡石刻。寺內文物具有極高的歷史文化價值。

導游小李介紹道:“這裡曾是陽城二中的前身。”抗戰勝利後,寺院曾作為冀南銀行生產所用紙張的造紙廠和陽城師范、陽城二中的臨時教學場所。1965年5月24日,海會寺被省政府公布為省首批“重點文物保護單位”。1986年,在縣城修建新校址後,陽城二中搬離海會寺。2003年10月1日,經過近三年的修繕,海會寺特有的歷史風貌才得以再次重現世人面前。

寺內現存有不少名人的詩文和手跡石刻。

【國保檔案】

國保名稱:海會寺

始建年代:創建於隋代,唐代已頗具規模。

保護現狀:海會寺占地3.48萬平方米,現存有海會雙塔、大雄殿等明清古建共146間。

入選時間:2006年第六批全國重點文物保護單位。

推薦閱讀:

山西沁河第一古堡——窦莊古城

淄博齊長城遺址

鹫峰寺:桑乾河流域著名佛教寺廟

張家口蕭太後的“梳妝樓”

- 上一頁:丹東鳳凰山山城

- 下一頁:山西沁河第一古堡——窦莊古城