鉛山河口鎮明清古街韻味足

日期:2016/12/14 13:03:56 編輯:古代建築有哪些

明清古街

明清古街

在陽光明媚的一個春日,記者慕名來到了素有“江西四大名鎮之一”之稱的鉛山縣河口鎮,細細品味這裡散發出的明清古韻。

河口鎮,北宋時稱“沙灣市”。明嘉靖年間,這裡手工業發達,水路直通鄱陽湖,商品交換的擴大促進了這裡的繁榮。到了清乾隆年間,河口進入鼎盛時期,閩、浙、皖、贛、川、廣、荊、蘇等貨物集散於此,轉銷全國,成了商賈雲集的“八省通衢”之地。早在明朝中葉,鉛山已發展成為江南地區五大手工業區域之一,以手工造紙業與松江的棉紡、蘇杭的絲織業、蕪湖的漿染業、景德鎮的制瓷業齊名。河口以紙張、茶葉之大宗集散,帶來了百業之繁盛,而成為與景德鎮、樟樹鎮、吳城鎮齊名的江西四大名鎮之一。

河口鎮素有“九弄十三街”之稱。臨河古街道是過去的主要街道,從城東的古街入口處算起,經一堡頭、二堡頭到三堡頭,全長約兩千五百多米。街道平均寬度約六米,街面多以長條青、麻石或鵝卵石鋪成。目前保存較為完好的街道約有一千五百米左右,基本上保留了古商業街的格局。

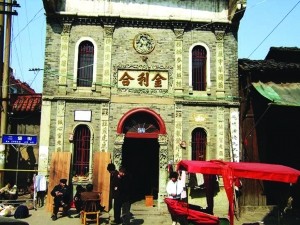

河口古街起始於明初,盛於明代中期,在清代乾隆年間基本定型。沿街約有店鋪和手工作坊五百多家,包括紙號、茶行、布店、藥鋪、油行、酒家、書局、銀樓等等,會館、廟堂六所。古街建築多為磚木結構,房屋之間以梯形山牆(封火牆)分隔。每座店房均有多進,進深幽長,有的深達幾十米。一進為門市鋪面或作坊,二進以內及樓面為居室、棧房等。鋪面、窗台、樓廊和店內各間的隔扇等大多飾以精美的磚石雕、木雕和彩畫,有很高的藝術欣賞價值。現在古街的舊商號店鋪約有三百余家,大部分保留完好,只有個別被居民自行拆建改造。古鎮民居建築,多為富商所建,屬於“井邑之宅”,這種建築一般裝飾華麗,布局自由,荟萃了江南明清建築的藝術特點,也體現了我國建築文化獨特的裝飾方法和布局方式。

過去,河口的商品運輸主要依靠水運,南來北往的貨物商旅均在街後的碼埠上船下船,這些碼埠通過巷道連絡街道。建築在信江邊上的大碼埠有十處。當時碼埠上的貨物日吞吐量達數百噸之多。大碼埠多以巨大的青石或麻石砌築,有半圓形、長方形或梯形之別。建於明代、清代擴建的“官埠頭”是當時的官船停泊處,現在基本上還是原質原貌,碼埠邊上還立有乾隆年間的青石禁碑。

如今,這裡仍保留著舊時繁華的印記和古樸的風貌。沿河的明清古街,層樓綿延,鱗次栉比,古老而典雅;青石板路面上的道道車轍,記錄下當年小鎮的繁榮。鎮內小河蜿蜓回轉,一座座青石橋橫跨兩岸,增添了小鎮的水鄉情調。沿江碼頭的碑石上,字跡歷歷可見,令人回想起當年“貨聚八閩川廣,語雜兩浙淮楊,舟楫夜泊,繞岸燈輝”之盛。

- 上一頁:守護畲家風情 古村煥發活力

- 下一頁:美麗鄉村大余灣——四大特色