百年名陶 建水紫陶

日期:2016/12/14 10:17:20 編輯:中國古代建築

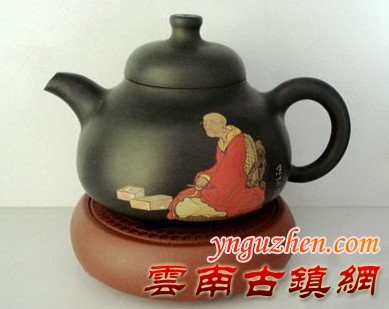

建水紫陶

滇南名鎮雲南建水,古稱臨安,是著名的國家級歷史文化名城,素有“滇南鄒魯”的美譽。

這裡不僅有悠久的歷史、燦爛的文化,眾多的文化遺跡,絢麗多姿的民族風情,而且還是中國四大名陶——建水陶的原產地。

建水紫陶是對雲南省建水縣生產的細質陶器約定俗語成的稱謂,很少見於文獻記載,這是一種在中國其他地方很少見到的器具,它有著五彩斑斓的色彩,但又有泥土的沉靜與穩重,有陶器的質地,卻又有著瓷器般的響聲,有琉璃般的質地潤澤,卻顯示出古樸斑駁的陶變機理,這就是建水紫陶。產於雲南建水縣名為碗窯村的地方工藝名陶。時到今日,真正能夠熟知這種陶器制作的工匠不足百人,使這一古老的傳統制陶工藝仍然披著一層神秘的面紗。

說到建水紫陶的起源,也許早已塵封在坍塌的龍窯遺址深處,或者深深地埋藏在窯工記憶的角落裡,已不為世人所熟知。後人只能從已發現的清末道光年生產的煙斗推測說,創燒於清代道光年間,而真正的密底正靜靜地等待著科學考古發掘的揭示。

在明清粗陶生產工藝的基礎,歷代建水紫陶工藝大師,廣泛采用唐詩宋詞,名家書法,碑貼以及花鳥山水、樓閣亭榭等為裝飾紋樣,使建水紫隱做工精細,風格獨特,美觀實用,散發著濃厚的鄉土氣息和文化韻味而有 “文人陶”之稱。據說,清光緒年間,陶工潘金懷偶然用采自七彩山的紅、黃、青、紫、白五種不同顏色的泥土,泡水攪漿過濾成紫紅色的陶泥,用以制成器皿,燒成後呈紫紅色,再用鵝卵石打磨,質地細潤,光亮如鏡,從而,開創了建水紫陶特有的無釉磨光生產新工藝。到了民國年間,張好、王定一、向逢春等工藝大師,在繼承傳統紫外線陶工藝的同時,廣泛采用唐詩宋詞,名家書法,名碑名貼以及花鳥山水、樓閣亭榭等為裝飾紋樣,直接在未干的陶坯上描繪出圖案,然後將坯上的字畫分別以陰、陽兩種刻法交叉刊刻挖出,然後在刻模上以彩泥交替填充,多的五六塊,少則兩三貼,做工精細,風格獨特,美觀實用,散發著濃厚的鄉土氣息和文化韻味。讓人心隨神移,浮想聯翩。從而開創了刻填彩泥的“殘貼”和“淡艷”裝飾工藝,使建水紫陶以造型美觀,裝飾獨特典雅而聞名於世,成為了“陶中獨秀”。建水陶產品豐富多彩,精美絕倫,其產品主要有瓶、尊、盆、盤、碟、碗、壺、缸、汽鍋、煙斗、文房四寶、樂器、日常生活用品等一百多種,深受人們喜愛。

建水紫陶

其特點表現在

(一)建水陶陶泥取自境內五彩山,含鐵量高,使成器硬度高,強度大,表面富有金屬質感,叩擊有金石之聲。經無釉磨光,精工細磨拋光,質地細膩,光亮如鏡。有“堅如鐵、明如水、潤如玉、聲如磬”之譽。

(二)建水陶的獨特魅力還在於將書畫藝術與雕刻填泥工藝有機的結合在一起。建水陶講究精工細作,尤其注重裝飾,它以書畫镂刻、彩泥鑲填為主要手段,集書畫、金石、镌刻、鑲嵌、等裝飾藝術於一身,神形兼備,美倫美奂。清以來,建水的騷人墨客文人雅士以半干的陶坯為紙,盡情揮灑潑墨,移字畫於陶坯之上。陶坯落墨後,藝人們依樣將墨跡精心雕刻成模,再經填充彩泥、修坯、風干、入窯焙燒、分次打磨後,使建水紫陶呈現出斑駁陸離的肌理變化,產生出古拙斑斓的金石之氣。加上其獨創的“殘貼”和“淡艷”裝飾工藝,將古老的建水陶藝點化得出神入化,美妙絕倫,是中國陶藝裝飾的奇葩。它既保留了名家筆墨的氣韻,又兼顧陶坯在不同弧面和濕潤狀態的特性,彰顯了名家捉毫濡墨,懸肘運筆的厚實功底,也傳承了建水陶獨一無二的制陶工藝。

以古樸斑斓的視角沖擊,純潔淡雅,自然純樸的感染力,給人以優美單純的寧靜,有“雅陶”之贊美。正是有歷代騷人墨客,文人雅士與工匠們的傾力合作,精心打造,才使建水陶成為集實用價值、審美價值於一體的高貴、典雅的藝術品而榮登大雅之堂。建水陶集實用性與觀賞性於一身,是難得的工藝品。

它采用“斷簡殘貼”的藝術手法、“淡艷”裝飾效果和無釉磨光工藝,將書法藝術與紫陶加工工藝完美地結合起來,產品豐富多樣,精美絕倫,有壺、杯、盆、碗、碟、缸、汽鍋、煙斗、文房四寶,因耐酸、耐溫、透氣、防潮和保溫久的特點,用汽鍋蒸肉類、香味濃郁、味道鮮美、可滋養身體和治病,著名的雲南名特小吃,雲南汽鍋雞,其汽鍋即為建水紫陶產品;用紫陶炊具盛藏食物,隔夜不馊 ;用紫陶茶壺泡茶,純正不變味;用花瓶插花經久不凋;擺於案頭或博古架上,會令人陶醉於藝術世界之中。建水陶是不朽的陶碑。一方面,它以陶器為載體,保存了清末以來建水許多書畫名家的墨寶真跡。如王定一的隸書,劉光烈的板橋體書,王式稷的金文,王克敏、王孝全的花卉翎毛,王憲斌的竹子,王垂書的草書,肖茂園的山水,沈河清的魚蝦,馬吉生的菊花,向逢春的山水、人物、梅蘭竹菊和各種字體及李貫夫的楷書等。為後人觀賞這些名家的藝術品,領略其藝術風采成為了可能。另一方面,又記載了許多重大歷史事件和史實。如制作精美的煙斗,真實地反映了鴉片戰爭後,中華民族的屈辱的歷史,煙斗的大量生產和銷售,反映出滇南建水是毒品的重災區;抗戰爆發後,尤其是日本占領越南,企圖以越南為跳板進攻昆明,切斷國際援助,滇南成為抗戰前沿,為鼓舞士氣,建水陶工以陶器為武器,們用陶器為武器,鼓舞士氣,喊出了中華民族的心聲。如王式稷黑陶汽鍋上就題有“抗戰勝利”四字,向榮春制“最後勝利”句蘭紋紫陶直口瓶 , 民國“振興 民族”博古尊、甲申年款“收復失地”記紫陶直口瓶等,是中華民族抗戰歷史的見證。經過近百年的開拓、創新和發展,建水陶已走出國門,享譽九洲。

1921年,建水藝人向逢春制作的陶器,就在巴拿馬國際博覽會上獲得美術獎。1953年在北京舉辦的全國民間工藝品展覽會上,建水紫陶與江蘇宜興陶、廣東石灣陶、四川榮昌陶一並被國家輕工部命名為中國四大名陶。1963年,周恩來總理出訪阿爾巴尼亞,曾帶去建水工藝美術陶花瓶、掛盤等,作為禮品贈送國際友人。1979年以來,先後榮獲輕工部優質產品稱號、全國紫砂陶器行業評比優勝產品稱號、中國旅游商品“天馬”金獎、中國工藝美術品“百花獎”優秀創作設計二等獎,中國婦女兒童用品博覽會銀獎等。產品暢銷省內外,遠銷美國、日本、泰國、新加坡、香港和台灣等國家和地區。雲南省西南部建水縣碗窯村,每一件神秘的建水紫陶器都是產自這不足兩平方公裡的小山村。

和其他制陶的地區不同,建水陶的器型都是工匠們自己思考出來的。所以,村中的人們一看器型,就知道是哪位師傅做出的陶器。建水紫陶原產於建水縣城西二公裡的碗窯村,該村因世代以陶瓷為業而得名,全村有人口5000多人,有大大小小的生產作坊80多家,從事陶瓷生產的人員300多人。據說,這裡制作陶瓷的歷史已近千年,但何時開始制作這種神秘的陶器,卻無從考證,只有那漫山遍野的龍窯遺址和散落於街頭巷尾的殘碎的陶片、斷碣殘碑在默默訴說著碗窯村悠久的陶瓷生產的歷史,映證了當地“宋有青瓷,元有青花,明有粗瓷,清有紫陶”的說法。

在碗窯村北後山南坡一平方千米范圍內,遺存有十多條元、明、清時期的龍窯遺址,均為依山傍水,利用地勢而建。以窯低端為窯頭,傾斜度在11-25之間,窯身長短不一,長度在50米左右,寬度在1.5-2.5米之間。窯床附近堆積有許多元、明、清時期的瓷片,橫斷面在1-10米不等。從堆積物情況來看,古窯址可分為青花瓷器、玉壺春瓶和青釉器部分生產區域。建水窯遺址為雲南省古窯遺址中創燒時間最早、規模最大、持續時間最長的古代窯遺址,印證了碗窯村源遠流長的陶瓷文明史。如今的碗窯,在許多緊閉的大門背後,工匠們在按部就搬地傳承著同一種神秘的制陶工藝,制造著質地相近而變幻萬千的陶器。令人驚訝的是,本地人一看到陶器就知道是哪家生產的。因為,在碗窯村,師傅的技藝都是在家族內部單線傳授的,有傳男不傳女的規矩。工匠們一代代地從師傅那單獨繼承了器型和制作工藝,並經過自己的獨立思考創新出適合市場和消費者喜愛的產品。

所以,村中的人們一看器型,就知道是哪位師傅做出的陶器。 有趣的是,就連器物的命名上,也約定俗成地打上制作者的名字或廠名,如“八家斗”、“向逢春紅陶填泥梅紋瓶”、“向福功制蘭竹紋紫陶六方扁瓶”、“子湘制蘭竹紋黑陶盤口瓶”、“王式吉書五體殘帖黑陶直口瓶”、“王定一制黑陶美女瓶”等等,形成了建水紫陶特有的文化現象。碗窯村,一個名不見經傳的小山村,確孕育出了卓越的陶瓷文化,在這個不到二平方公裡的小山村裡,橫亘著十多條元明清古窯遺址,使用著古老的車盤(慢輪拉坯機)、神秘的足刀,這裡有技藝高超的工藝師,出產獨一無二的紫陶新產品,還有那秘不示人的制陶絕技,布滿小巷的殘垣斷碑,古陶瓷片,在我們的腦海中逐漸地凝聚成一個個等待人們破譯的秘團,秘一樣的小鎮,生產出了秘一樣的紫陶,這就是碗窯村,一個濃縮了千古陶瓷藝人的不懈努力與追求,承載著太多的希望與夢想的熱土。

悠久的歷史,燦爛的文明也孕育出一批陶藝名家、工藝大師。窯工出身的村民向逢春,13歲開始隨制作陶器,對建水紫陶工藝進行改良,20歲後陶藝已。他的制陶工藝日趨成熟,開始自己造型,並邀請知名文化人士蕭茂元、李月嬌、王勉齋等為其在陶坯上題詩作畫,經焙燒、磨光後,制作成古樸典雅的紫陶工藝品,而聞名遐迩。為適應批量生產的需要,向又自習書畫,並將文人書畫結合進汽鍋、煙斗、花瓶、茶具、文具等的造型裡,在半成品上進行書畫镂刻,然後填入紅白黃藍各色粘土,焙燒後經手工細磨光潔,終成陶業史上獨樹一幟的精品,其殘簡斷碑書法裝飾技藝更為精湛。向一生致力於紫陶的研制,被視為紫陶工藝創始人之一。其作品造型優美,書畫精湛,磨工細膩,被收藏家視為上品。

1953年向應邀參加全國工藝美術老藝人座談會,1955年任雲南省政協委員,同年出席雲南省第一次手工業生產者、藝人代表大會,被選為建水縣手工業聯合社副主任,縣人大代表,1957年出席全國工藝美術藝人座談會,受到劉少奇、朱德等黨和國家領導人的接見。同年榮獲全國工藝品藝人獎。高級工藝師陳紹康, 13歲就隨父親學習制陶,吸取了古今陶瓷藝術和青銅器造型的精華,制作出色彩斑斓的書畫篆刻圖案,達到了新奇古美的境界,因此作品數次在省內外獲獎,如紫陶殘帖十頭綜合文具獲雲南省創作優秀獎,清香罐、三足筆筒先後獲國家輕工部頒發的“百花獎”優秀創作二等獎;博古瓶、中號筆筒、仿青銅器台燈等陶器珍品被國家收藏;大型紫陶花缸在北京人民大會堂陳列; 1995年9月,榮獲“全國民間工藝美術家”稱號。此外,還有袁應德、譚知凡、馬成林、毛耀宏、徐榮鴻等一批新生代的工藝師們,辛勤耕耘在陶器藝術的海洋裡,不辭辛勞,努力探索,推陳出新,不斷為建水陶的發展,添磚加瓦,創造著新的輝煌業績,續寫著新的篇章。

- 上一頁:惠山古鎮的傳統名小吃

- 下一頁:雲南的咖啡與茶