本真的存在 真實的傳承

日期:2016/12/14 10:22:45 編輯:中國古代建築

雲南民族村,以主題公園的“真體驗”模式,將民族文化的保護、傳承與生存之道“嫁接”。

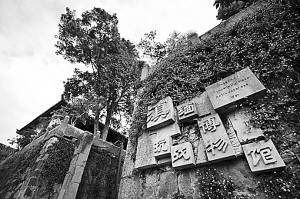

和順古鎮裡的滇緬抗戰博物館,是在中國遠征軍反攻騰沖指揮部舊址上建成。

方圓不過10裡的和順,600年歷史孕育了極邊古鎮。

7月,又走了一次雲南。不長不短的10年間,已經是第五次去雲南了。也是奇怪,每一次去,彩雲之南的美景,彩雲之南的風情,都有新鮮之處。

風物、風俗與風情的背後,實質上是文化的沉澱與演進。在經濟全球化和以經濟為中軸的發展模式下,有多少民族文化面目越來越模糊,日漸萎縮,處境艱難,成為消失的文化,成為被“拯救”的對象。在這樣的背景下,雲南文化呈現出的獨特魅力和勃勃生機,不禁令人常看常新,更使人有感有悟。

雲南民族村是一個整體呈現雲南25個少數民族文化的主題公園。20年前,它成建於深圳“錦繡中華”主題公園取得巨大成功後,帶來的全國上千家各類主題公園“長江前浪推後浪”般興起的熱潮中。20年後,不論“前浪”還是“後浪”都紛紛“死”在沙灘上,雲南民族村卻挺立潮頭,跻身全國3000個主題公園僅有10%的盈利企業行列。

民族村給我最深刻的印象就是——玩真的。在這裡,建築真——25個少數民族和一個摩梭人的村寨都按1:1的比例,按照原形搭建;人真——各村寨中的表演者都來自於本民族;民俗真——按原生地的原生態形態,舉辦各種節慶活動;生活真——在各自的村寨裡,少數民族員工以一種土生土長的活態方式向游客展示。

走在民族村,就好像是在各個民族之間“串門”。在苗族村看“上刀山”,在彝族村吃鍋貼乳餅,在白族村曬曬太陽喝喝茶,在摩梭之家乘一回“豬糟船”聽一曲“瑪達米”,在哈尼村挑選村皮衣服,在獨龍村和最後一個文面女聊聊過去的故事……真實的多民族的生活情景中,一塊石板或一條木船,都有著來自原生地漫長歲月磨出的平滑光澤的稜角;一件刺繡或一把葫蘆絲,都日積月累著民間的審美情趣和奇妙技藝;一位少女或一位阿嬷,舉手抬足間都本能地透露著本民族的文化密碼。

在現實社會中,很多的以少數民族文化為主題的旅游,都是將文化當作發展旅游的“資源”,當作謀取金錢的“手段”。開始,我以為雲南民族村不過如此。後來,在和雲南文化人的交流中發現,他們對它的評價很高,甚至於他們在民間采風時,發現一些特別好的民間藝人或者民間技藝,都積極推薦到民族村。他們把民族村形容為一所大學校,一所民族文化保護傳承的學校。、

2009年,雲南民族村被授予“非物質文化遺產保護傳承基地”稱號。建立“一村一品”項目基地,“搶救”身懷絕技的民間藝人,請他們進駐民族村,設置專門的展館展位,每月發放工資,解決傳承人的生計問題。很多十幾歲時就招進民族村的員工,初來時年少懵懂,經過系統的培訓,熟悉了各民族文化,在看到自己的文化可以轉化為經濟效益後,對本民族的文化更加感興趣,從而調動了介入本民族文化傳承的主動性。到目前為止,民族村培養了近萬名各族青年。通過民族村的倡導,一些漸漸要被人們遺忘的禮俗、習俗、歌舞又在原生地火爆起來,每年應邀來民族村展示的民俗隊伍中,年輕人的面孔越來越多。

我覺得是否可以這樣理解,一方面,來自於民族民間本真生活中的種種真實元素,高度集中於旅游場景中,便達到了經營者和旅游者都力圖追求的、從“本真”中求得“陌生”“奇特”的旅游體驗;從另一個角度來講,當“傳承遭遇生存”的現實窘境無法根本性破解,民族村將各民族的生活方式整體搬遷到景區的辦法,使他們在經濟保障之下享有保留、傳承本民族文化的自由,不失為民族文化保護與開發的一種新探索。

文化的主體是人。有了人的主動行為,有了日常生活中的傳承,才是血肉相連的傳承,才是真實的傳承。在這種情形之下,文化才可以被落實為我們的行為習慣,並不斷有新的發展。民族村是樣板,是試驗田。它走的是旅游和文化相結合的路子,卻因滲透並實踐著“活化傳承”的文化理念,不禁讓人對它多了幾分敬意。

雲南人對文化傳承與發展的獨特理解,使其運用發展旅游來推動民族文化傳承、傳播之時,能夠以相當程度的文化品位和文化自覺,抓住彼此要素的相互作用和能動組合,從而繪出一道道亮彩。

和順小鎮,在保山市騰沖縣內。離昆明近600公裡,其間橫亘著海拔4000多米的高黎貢山。由此去緬甸,卻順風順水只有幾十公裡。就是這麼一個偏隅雲南少數民族地區的小鎮,卻在2005年央視舉辦的“中國魅力名鎮”評選中,力壓眾多江南名鎮,拔得頭籌。小橋流水,江南風情,火山溫泉,亞熱風光。月台深巷洗衣亭,粉牆黛瓦,稻浪白鷗。和順,一派和諧順暢。

六千居民在古鎮生活的場景就是風景。他們是古鎮的主體,又是游客觀光休閒旅游接觸的客體。洗衣亭下女人浣紗洗衣,巷口現做現賣松花糕,池塘深處撈蓮藕的漁夫,家家戶戶少不了的文房四寶,餐館裡店小二隨手寫的菜單都讓游客當作書法作品欣賞不已,在圖書館看書著文的斯文老人竟是剛才在田頭打招呼的農伯,街邊舊招牌歪歪招呼“賭石”……悠然自得的生活方式,承襲中國傳統耕織文明的生活觀念,令游客在古鎮沉醉耽美。

和順以“保存一種生活方式”作為吸引人的要素。商業開發的介入下,古鎮居民合作參與的程度、他們的生存狀態直接決定了和順旅游品牌的成色。對此,古鎮的開發者和經營者將提高古鎮居民的經濟收入和生活質量,作為重要的事來辦。投入資金修築道路、學校、宗祠,為全體居民投入農村醫療保險,在旅游景點中創造就業崗位,發展觀光農業,鼓勵居民利用自家的老宅開設客棧。居民從古鎮的發展中受益,並且意識到很多被自己忽視的東西竟然備受游客青睐。於是,古法制紙、扯糖絲、釀土鍋酒、織布、打鐵、木雕等民間技藝又漸漸有了動靜,有了產品,推向了旅游的前沿。古鎮“活”了起來,600年的光影仍將繼續。

在香格裡拉的那晚,大雨襲城。我從酒店房間的書桌上隨意撿起一本書。這本書挺有意思,明明是企業的品牌推介書,介紹的是近幾年從拉薩火到北京、昆明等地的一家西藏餐飲企業瑪吉阿米,內容卻做得相當有文化品質。伴著窗外刷刷落地的雨聲,我不覺看了進去。作者是迪慶藏族自治州駐昆明辦事處主任,是將瑪吉阿米引入昆明的主要推手。他的文字瑰麗奔放,醇厚甘洌,纏繞著神話、夢幻與現實,為我導讀藏區的種種神秘。讀著讀著,似乎滿紙的鉛字都顛簸晃動起來。作者對家鄉、對民族的強烈情感,仿佛沖出峽谷的雅魯藏布江正在沖刷它們。

我的目光在這樣一段文字上停留許久,“文化體現的方式很有意思,有知識的方式,有創造的方式,但是還有一種體現方式:一種文化融入了你的血液,因為你生於這裡長於這裡,跟你的民族共一方天地和呼吸,這樣一個人生經歷,只要你具有心靈,這個民族的文化其實是以積累的方式積澱在你的性情裡面,精神裡面,個性裡面,行為裡面。於是,自然流露也是一種最生動的方式。”

我的耳邊響起很多歌聲。閉上眼睛,我看得見很多人歌唱的樣子。這些天來,接觸到的雲南當地少數民族干部們,總是那樣自然而然地在吃飯時,聊天時,喝茶時,就唱起了歌。他們拍著手唱,或者邊跳邊唱,再或者誰起頭大家就跟著一起唱。唱民族歌,唱漢族歌,唱迎客歌,唱敬酒歌。其中有級別不小的干部。當我們依循慣例,端莊著自己的儀態來順應一些重要場合所需要的莊重氛圍,他們卻落落大方,非常性情。歌聲就仿佛是他們迎接客人必定要握的手,歌唱得多還是少,似乎意味著他對你的感情是僅僅握手就行了,還是上升到了擁抱貼面。印象尤為深刻的是,傣族的瑞麗女市長穿著短衫筒裙,伴著一首清唱《月光下的鳳尾竹》婀娜起舞。在她溫情輕柔的目光裡,我們這些看呆了看傻了的外鄉人,幻化成為夏夜星空下在微風中輕搖的椰子樹。

那一刻,我心中充滿感動,仿佛片刻間經歷了穿越千年的春光、夏暖、秋意與冬涼。一個民族樸素堅韌的生命力,就在這自然流露的瞬間,讓我觸及到它的身體和血液。這歌聲,語言遠遠無法解讀。最本真,也最長久。

- 上一頁:中國水口園林第一村——唐模景區

- 下一頁:泸沽湖:翠綠如畫 水天一色