明朝皇陵通鑒

日期:2016/12/15 1:05:22 編輯:中國古代建築明朝是由朱元璋建立的,朱元璋就是明太祖。為了推崇皇權,朱元璋恢復了預造壽陵的制度,並且對漢唐兩宋時期的陵寢制度作了重大改革。這些改革表現在很多方面。首先,陵墓形制由唐宋時期的方形改為圓形,以適應南方多雨的地理氣候,便於雨水下流不致侵潤墓穴。所以,這一時期非常講究棺椁的密封和防腐措施,墓中的屍體一般都保存地比較好。其次,陵園建築取消了下宮建築,保留和擴展了谒拜祭奠的上宮建築。相應的取消了陵寢中留居宮女以侍奉亡靈起居的制度。這是對陵寢制度的重大改革。它說明,隨著社會的發展,陵寢中原始迷信的方式不能不逐漸廢止,這樣就更加突出了朝拜祭祀的儀式。明朝特別注重三叩九拜的祭祀排場,這是統治者推崇皇權、鞏固統治的一種手段。

隨著南方園林建築藝術的發展,明代陵園建築的藝術風格比較以前歷代都有較大的突破,形成了由南向北、排列有序的相對集中的木結構建築群。這是明清陵寢制度的一個顯著特點。明成祖遷都北京以後的明代諸皇帝的陵墓區大都集中在北京的天壽山,統稱為"明十三陵"。

明代前期,由於皇權專制,從明太祖朱元璋起就嚴禁後妃參政,這個政治特點在葬制上也有所體現。在明英宗以前,除皇後附葬帝陵以外,其他宮妃大多殉葬而死。據史書記載,在宣宗的嫔妃殉葬的隊伍中,有一名宮廷女官叫郭愛,擅長詩文,入宮才二十天就被迫去殉葬。她臨死寫了一首絕命辭曰:"修短有數兮,不足較也。生而如夢兮,死則覺也。先吾親而歸兮,慚予之失孝也。心淒淒而不能已兮,是則可悼也。"據《李朝實錄》記載:殉葬的那一天,殉者先要赴宴,宮內擺設宴席,這時哭聲震天,她們被迫站在小木床上,將早已准備好的繩索套在脖子上,活活吊死,慘不忍睹。明朝這種殘酷的人殉制度,一直到明英宗後才被廢除。

明代對陵寢的保護,比以前更加嚴密和制度化。比如,圖謀要毀山陵的,以"大逆"罪論,不分主謀從謀一律凌遲處死;偷盜大祀神祗中御用的祭器、帷帳等東西一律斬首;山陵內盜砍樹木的斬首,家屬發配邊軍。另外,明代專門設有神宮臨軍,專門掌管陵寢保衛。還設有一衛駐兵屯軍保衛陵寢外部。真可謂壁壘森嚴。

明中都皇陵

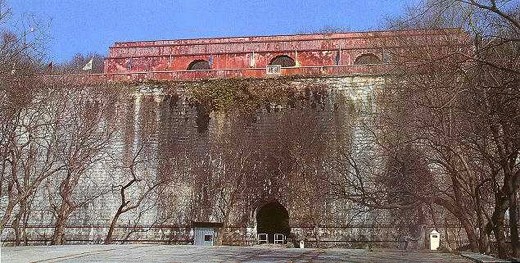

中都皇陵,是朱元璋父母的陵墓,在安徽鳳陽縣明中都城西南方向。陵冢高大雄偉,登上陵頂環顧四方,南有丘陵綿亘數百裡,北臨淮河滔滔東流去,東西二隅地勢逐漸內底。皇陵頭枕山峰,足登淮水,猶如仰臥在巨大的躺椅之中。

朱元璋的父母是安徽的鳳陽人,家境赤貧,沒有土地,後來這個地區瘟疫流行,不到二十天,朱元璋的父母相繼死去。因家貧沒有錢賣棺椁,所以朱元璋和他的兄長抬著他們的父母的屍體草葬山莽。傳說兩人快到山麓的時候,突然電閃雷鳴,大雨滂沱,只好放下屍體避雨村寺,第二天拂曉,朱元璋與兄往視,見父母屍骸之上已是土堆高聳。朱元璋稱皇帝的第二年,就在他父母墳墓上修建皇陵,歷時有十年。皇陵陵園規模宏偉,園內有大量精湛的碑石雕作,其氣勢不亞於明孝陵和十三陵。可惜陵園內建築大部分已經毀於明末,在農民起義軍的腳下已經被蕩然殆盡。

皇陵陵園前的神道石像雕體形高大,雕工精美,都是用巨大的青石細細雕琢而成的。其中的石馬是群雕中的佳作,石馬背負錦鞍,昂首嘶鳴,鬃毛披動,形態逼真。據說,南來北往的馬匹,遠遠望去總是掙脫缰繩跑到石馬前歡跳,這真是可謂以假亂真!可見雕刻技巧之高超了。

陵園裡的石碑僅剩下"皇陵碑"和"無字碑"兩通,都是龍首龜跌,氣勢壯觀。皇陵碑的碑文是朱元璋親自撰寫的,敘述了他的家庭出身、本人經歷以及參加起義軍、東渡大江、建立明王朝的峥嵘歷程。文字通俗易懂,感情真摯濃烈。無字碑,寓意朱元璋祖輩功德無量,難以用語詞表達。今碑以斷為三截。

明中都皇陵是明朝第一座帝王規模的陵墓,其豪華侈麗的規制繼續了漢唐兩宋的傳統,開創了明清時代的風格,在中國古代陵寢制度史上占有重要地位。

明太祖孝陵

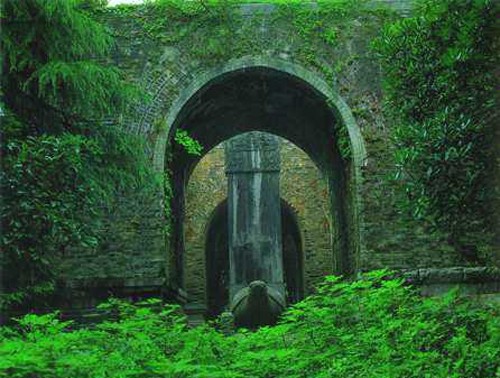

孝陵是是明太祖朱元璋和皇後的合葬陵,位於江蘇省南京市紫金山獨龍阜玩珠峰下。紫金山巍峨峻秀,從六朝以來就流傳有"鐘阜龍盤,石城虎踞"的詩句,所以有"虎踞龍盤"之說。玩珠峰下泉壑幽深,紫氣蒸騰,雲氣山色,朝夕多變。朱元璋登基不久,就選中這裡為陵址。

孝陵規模宏大,建築突出了獻殿,以示推崇皇權,企圖達到鞏固封建統治的目的。

陵園最前面是下馬坊,碑刻"諸司官員下馬"六個大字,是陵寢威嚴的標志,陵前的神道兩側排列著石像生十二對,有石獅子、石獬豸、石駱駝、石麒麟、石向和石馬各兩對,相立對峙,造型生動,比唐宋帝陵的石雕體態顯得更為壯觀。其中石象和石駱駝最為高大,是明初石雕藝術的代表作。陵前還有四對石翁仲,體態高大,身手不及腰。它們和石獸一起威然列隊,長達一公裡,象征著朱元璋生前擁有的儀仗和侍衛,有"石馬嘶風翁仲立,猶疑子夜點朝班"的詩句。

孝陵的神道,由石望柱開始北拐,呈月牙形,半抱一座小山,名曰"孫陵崗"。神道轉彎,這在帝王陵寢中是不多見的。明孝陵的神道之所以饒過孫陵崗,是因為崗上有三國時吳大帝孫權的陵墓。根據史籍記載,修陵時,有人曾建議將孫權墓遷走,但朱元璋未准,說:"孫權也是條好漢子,留為門主。"這樣,神道只好繞行而過。

孝陵在清軍入關的時候被毀掉了,只留下台墓和柱墓,真是"草滿故陵埋石馬,月明荒經泣銅駝"。

明十三陵

明十三陵位於北京市昌平縣北十公裡天壽山南麓,是明朝最大的陵墓群,十三陵有成祖朱棣的長陵、仁宗朱高熾的獻陵、宣宗朱瞻的景陵、英宗朱祁鎮的裕陵、憲宗朱見深的茂陵、孝宗朱佑樘的泰陵、武宗朱厚照的康陵、世宗朱厚璁的永陵、穆宗朱載後的昭陵、神宗朱翊鈞的定陵、光宗朱常洛的慶陵、熹宗朱由校的德陵、思宗朱由檢的思陵。陵區范圍約四十多公裡,東、西、北三面群山聳立,重巒疊嶂,如拱似屏。南面為蟒山、虎峪山相峙扼守,氣勢磅礴的大宮門坐落在兩山之間,為陵區的門戶。整個陵區得天獨厚,雄偉壯觀。從明成祖朱棣選為陵址開始,一直到明朝滅亡,歷經二百余年,陵園經過不斷修建,成為一座規模宏大、建築完美的陵墓建築群。

明十三陵自然環境具有青山環抱、明堂開闊、水流屈曲橫過的特點,而各陵所在位置又都背山面水,處於左右護山的環抱之中。這一陵址位置的經營方式與建在平原之上的陵墓相比,其自然景觀顯得更為賞心悅目,更能顯示皇帝陵寢肅穆莊嚴和恢宏的氣勢。著名古建築專家羅哲文評價說:“明十三陵建築價值極高,長陵的楠木殿其規模是全國唯一的,石雕精湛,明十三陵無論是從建築形式,還是建築結構,或建築藝術上看,是明代建築的實物歷史。”

在各陵中,僅定陵於1956年進行了考古發掘,其他陵寢墓室建築均保存完整。各陵陵前的神道,主神道的石牌坊、大紅門、神功聖德碑亭、石像生、龍鳳門等主要建築都保持原來的風貌。明朝時陵宮內外及神道兩旁栽植的大量松柏,現在仍長勢茂盛。陵區內的妃子墳、太監墓雖於清末時相繼被墾辟為農田,但其地下墓室仍保存完好,地上陵寢建築存有殘垣斷壁及部分石雕。

2002年8月,聯合國遺產委員會官員、國際古跡遺址理事會專家李相海對明十三陵進行考察時認為,明十三陵代表了一種獨特的藝術成就,在世界某一文化領域內對建築藝術的發展產生重大影響,並能為一處已消逝的文明提供獨特的見證。作為一種類型的建築群,展示出人類歷史上一個重要階段。

明十三陵的布局經營,在滿足禮制功用的同時,與山川、水流等自然環境因素密切結合,達到了極高的藝術境界。並對清東陵、清西陵的建制產生了深遠的影響。

各陵除面積大小、建築繁簡有異外,其建築布局、規制等基本一樣。平面均呈長方形,後面有圓形(或橢圓形)的寶城。建築自石橋起,依次分列陵門、碑亭、��恩門、��恩殿、明樓、寶城等。各陵原設有“監”,專司祭祀掃陵之事,現僅存德陵監監牆。陵區內還曾建有妃子墓七座、太監墓一座和行宮、苑囿等附屬建築。

十三陵石牌坊

十三陵以地面建築宏偉的長陵和已發掘的地下宮殿定陵為最著稱。整個陵區原來四周都有陵牆,正門開在南端,蟒山、虎峪嵯峨兩側,好似一龍一虎踞守大門。從明永樂七年(1409年)修建長陵起到清順治元年(1644年)修建思陵止,二百多年間都被定為禁地,駐有陵衛。長陵是明成祖朱棣的陵寢建築,橫恩殿亦稱獻殿、享殿,是長陵的主體建築,是舉行祭祖的重要場所。長陵被恩殿是我國最大的一座柄木殿堂。定陵是明神宗帝朱翊鈞的陵寢,年號萬歷,是明朝在位時間最長的一位皇帝(48年)。陵園規制仿照長陵。定陵地宮已於1956年至1958年被科學發掘,現已修建成定陵地下博物館。昭陵在明十三陵中位居第九,昭陵的建築有其獨特的地方,是明十三陵中地面建築最完整且最具代表性的陵寢建築。

長陵

長陵是燕王朱棣與徐皇後合葬的墓。

朱棣是一個頗有建樹的帝王。他曾命翰林院學士解缙等負責召集天下文士三千人,編寫了舉世無雙的《永樂大典》並親自為此書寫了序。這部舉世空前的大部頭類書,成為研究中國歷史、文學藝術的寶庫。他還責成太監鄭和六次下西洋,遍歷亞非大小三十余國,促進了明朝與這些國家和地區的經濟、文化交流。

長陵規模宏大,氣勢雄偉,布局合理。為中國古代建築史上的傑作。陵園縱貫南北,又三個院落組成。第一院落從石碑坊到稜恩門。石碑坊位於十三陵神道最南端,為漢白玉雕刻而成,晶瑩光潔。六根大柱排空屹立,上系藍天,下接白雲,遠遠望去猶如天地間浮沉的一朵彩雲,好似神化傳說中的南天門。

石碑坊北是大紅門,它是陵園的門戶,坐北朝南,共三洞,丹壁黃瓦,單檐歇山頂,莊嚴雄偉,渾厚端莊。黃色的琉璃瓦頂與朱紅色的門牆交相輝映,色彩協調,誘人遐想。

大紅門北面是長陵碑亭,有一通龍首龜跌石碑,記敘了明成祖一生的簡歷。都是歌功頌德之詞。十三陵中,唯長陵碑亭有文字可訓,其他諸陵皆無。碑亭四角各有一個華表,底座和表身浮雕蟠龍紋和流雲紋,叫做"望天吼",又叫"望君歸"。其意是希望君王不要貪戀深宮,應該走出去了了解民情,又盼望君王不要在外面流連忘返,早日歸朝,免得國事無人處理。

第二院落是稜恩殿。這是十三陵中最雄偉的建築,它是"藏衣冠幾杖,起居薦藏物"的地方。大典全部用珍貴的楠木所造,經過五百多年風雨剝蝕,尚未傾斜變形,這表明了中國古代工匠高超的建築技術。

第三院落由內紅門與明樓等組成。內紅門是稜恩殿和寶城之間的一座門樓,因為接近朱棣的陵墓,所以內紅門的彩繪色調顯得深沉、肅穆,使谒陵的官員走進門內即產生一種誠惶誠恐的感覺。

長陵建築雄偉、肅穆幽深,它以獨特的建築藝術反映了明代初年政治、經濟和文化的一個側面。