蘇州古老與現代完美融合於黑白灰間

日期:2016/12/14 9:52:39 編輯:中國古代建築

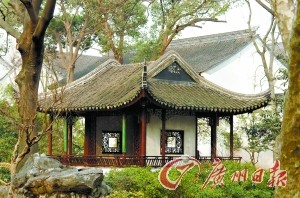

拙政園是蘇州園林的代表。 CFP供圖

蘇州博物館新館由貝聿銘設計。 CFP供圖

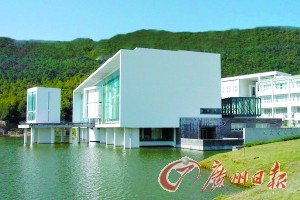

蘇州大學文正學院圖書館。 資料圖片

古城建築

平江路片區至今保持“前街後河、河街並行”和“小橋流水、粉牆黛瓦”的格局。 CFP供圖

中國城市化運動推動了建築業的大發展。在短短的十幾年時間裡,舊城區紛紛被從地圖上“抹去”,全世界優秀的建築師都把中國當做了自己的試驗場,一座座風格各異、光怪陸離的地標拔地而起。

對於中國城市建設發展遇到的問題,我國著名建築學家梁思成先生曾概括出的“十二字現象”,即“中而新,西而新,中而舊,西而舊”。這十二個字代表了城市建設的不同方向。

從2003年獲得“國際花園城市”到2008年獲得“全國文明城市”,蘇州不僅完整保存了周莊古鎮、錦溪古鎮、拙政園、忠王府、寒山寺等歷史建築遺產,在現代城市建設也秉承著“崇文、融和、創新、致遠”的城市精神,續寫著吳地文化的傳承與發展。

在2007年出台的《蘇州市總體城市設計》(2007~2020)裡,對蘇州兩個城區做了具體規劃:其中古城區特色為“古”,定位為文化名城、旅游基地;老城區特色為“融”,定位為宜居社區、和諧鄰裡;高新區特色為“新”,定位為主城中心等。同時,對各區的建築高度有不同規定,強化各片區不同特色。

古城保護:

保持古老格局

建築限高限色

蘇州古城有2500年的歷史,有著細密的路網和小橋流水人家結合的“雙棋盤”格局,房屋和橋梁大多為明清時所建。蘇州的古城保護被定位為城市更新,就是用局部的、有機的方法來更新。用搬遷工廠、分流人口、重排污水管道等保護古老水系的完整性,注意保留街巷原有風貌等,不搞大興土木,一點一點地保護,一點一點地更新。

蘇州規定,在古城區除了適當拓寬幾條干線外,不准拓展道路。為緩解交通擁擠狀況,高峰時限制小汽車進城,鼓勵市民公交出行,同時控制現有公交規模。在打通環城公路的工程中,蘇州高架橋在整體上就修建成一個正方形,把老城包圍起來,卻不穿越老城,讓車輛在城外循環。

古城區建築高度控制在24米以下,一般民居限高7層,商廈不得超過8層。對於建築色彩,也有明確規定:鑒於蘇州城裡以前的建築都是粉牆黛瓦,城市的總體色彩依然保持黑、白、灰三種基調,使建築上的時代色彩、歷史信息與古城的肌理協調吻合。

蘇州古城保存最為完整的平江路片區,對照南宋《平江圖》及明末《蘇州府城內水道總圖》,雖然樓層和廣告牌限高影響了部分商家的旅游收益,但它至今保持著幾千年遺存下來的“前街後河、河街並行”和“小橋流水、粉牆黛瓦”的格局。

古建築保護:

引入民間資本

煥發老宅青春

2003年蘇州開始施行《蘇州市古建築保護條例》,鼓勵國內外組織和個人購買或者租用古建築,讓有能力的民間資本大量進入古建築市場,這是全國第一家,目前蘇州用於文化遺產保護的外來資金占到了30%。蘇州市在古城區開展老宅子保護利用試點工程,按“誰使用,誰管理,誰維修”的原則,保留老宅子的功能,讓它們重新煥發青春。

現代新地標:

演繹“蘇而新”

重視整體協調

蘇州博物館新館2006年建成,設計者為建築大師貝聿銘,“蘇而新”是貝聿銘對梁思成“中而新”觀念的發揚,“不高不大不突出”,是他對新館的定位。在修復太平天國忠王李秀成王府遺址成為新博物館一部分的基礎上,新修建了古典風格的新館捨和富於現代感的山水園林,使三者完美結合。

蘇州大學文正學院圖書館是今年獲得世界建築界最高獎項——普利茲克建築學獎的中國建築師王澍早期的代表作。圖書館北面靠山,山上全部是竹林,南面臨水,是由廢磚廠挖掘而成的湖泊,全為坡地,南低北高。圖書館近一半的體積處理成半地下,主體建築漂在水上,融入山水之間,頗富中國傳統建築之精髓。

東方之門是蘇州工業區的核心建築之一。它坐落於金雞湖畔,為了與蘇州這座歷史古城相協調,設計選擇了黑、白、灰三色作為整個建築的基礎色調,與古典園林的青瓦白牆遙相呼應。

- 上一頁:惠山古鎮將修繕二十八條古建築步行街

- 下一頁:古建築——蘇稽鎮大石橋