幽居之塔

日期:2016/12/15 0:51:35 編輯:中國古代建築

幽居寺不存,實地惟余一座七級密檐磚塔和兩通元碑。然而,這,卻並非一座已荒廢的寺塔帶給世俗的全部,所見之外,理應有更多收獲,忠孝與宗教於此統一。

1、居之幽

靈壽縣城西北數十公裡之外的砂子洞村四面環山,翠微蔥茏,是可以入畫的去處。這樣的一個去處加上一座幽居寺塔,便愈加可愛。如果吃上一頓村民家做的臘肉面,還能體味香美的滋味。

可愛,香美,誰會拒絕這樣的機緣?

然而這樣的一個去處,最初知名,還是因了與幽居寺的結緣。“一見而不歸,暫游而忘返”,據說幽居寺的設計者,北齊“身重戒珠,心倫堅石,時和人俗,不染世塵”的定州定國寺禅師僧檦,當初亦是相中此地“山處閒虛,林幽爽曠,香珍葉住地之德,清靜賞仁人之心,乃施淨財,雲為禅室”。

出家人的世界,“行藏比於幻化,出沒放於淨土”;每個出家人都希望找到“燃燈避風之處,服藥息務之所”。1500多年前,僧檦選擇一個風景優美而交通不便的地方創業,其艱辛可想而知,“交籐代幄,懸葛當帷。鑿石開塗,披榛置徑。因山結宇,無勞一匮之勤;即水萦池,非求百姓之力”便是創業者生活的真實寫照。亦因這樣的艱辛,僧檦得到“采椽茅屋,藜羹粟飯,七益不受三淨不食,是真苦行,是實頭陀”的贊美和社會的普遍承認。

面對“風神散非時之花,魚鱗已舉;雨伯造清涼之境,百鳥競鳴”,面對“學黑蜂之唱無我,萬籁爭響;寫天樂之娛法王,聞和雅音”,當理想中的一切變成現實,還有何求呢?一磚,一瓦,一石,一木,借助僧檦及其追隨者的雙手,化出“居之幽,登之靈”的幽居寺。

坐北朝南。

四面八方,是無邊的青翠玲珑。

一座寺院,把境界裝在殿裡,塔裡,亦裝在殿外,塔外。

85歲的村民袁廣法說,1949年前,幽居寺還有金剛殿,還有兩重院落。1949年後,寺院荒蕪,最後保留下來的只有一座密檐磚塔、兩通北齊碑、兩通元碑以及21尊漢白玉石佛像和一座石經幢。

山還是那座山,月還是那輪月,山下的幽居寺卻只剩遺址,“銅盤上竦,遠承仙露;金铎相鳴,遙驚山鬼”亦是過去光景,月光下的幽居寺幽而復幽。而這幽與靜,而今似乎亦與一座幽居寺塔融為一體。

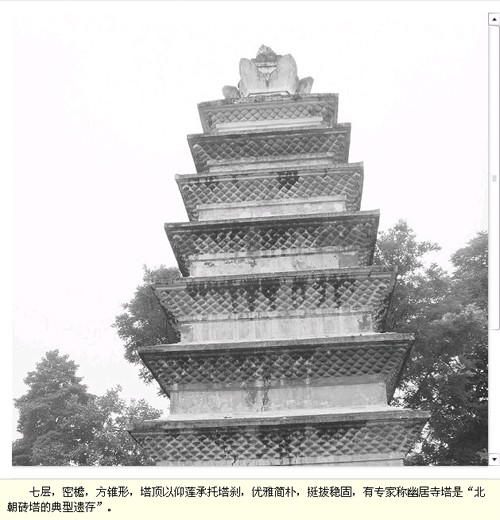

七層,方形,建在方形台座上。每邊長約5.2米,壁厚約1.2米。高約23米。第一層,較高,南面辟半圓形石拱門,門框原由整條石材雕琢,邊框及門楣上滿布線刻蓮花化生童子、雲龍、金翅鳥及忍冬紋,今已拆改。二層以上,每層高度依次遞減,外部輪廓逐漸收殺。

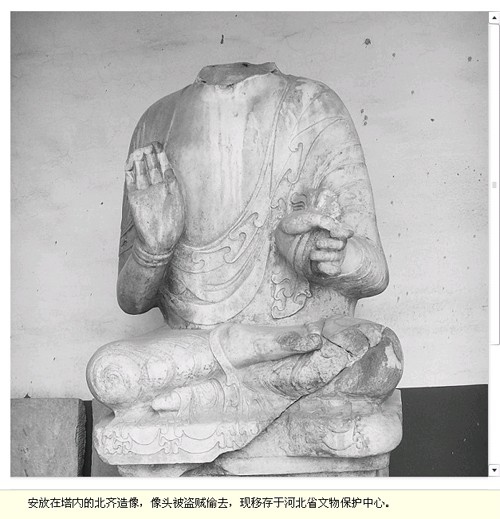

空筒式的密檐塔無法登臨,亦非為捨利而建,其最初用意是為放置三尊佛造像。三尊造像均造於北齊“天保七年歲次丙子閏月癸巳十五日丁亥”,大小相近,高者1.45米,低者1.3米。“運藍田之玉,采荊山之珍,镂殚變化,圖窮相好”,中間的釋迦像是高叡為死去的伯父大齊獻武皇帝高歡和堂兄文襄皇帝高澄敬造,左邊的無量壽佛是高叡為父親南趙郡開國公高琛和母親魏女侍中華陽郡長公主元氏敬造,右邊的阿閦像是高叡“自為己身幷妃鄭及一切有形之類”敬造。幾年前,三尊造像頭像被盜賊盜割,此劫之後,三尊造像連同藏於塔內的另外數尊佛像均移存於河北省文物保護中心,其豐滿的面相、微啟的雙目和安詳的神態,亦只有通過舊照一見了。

2、年輕的信徒

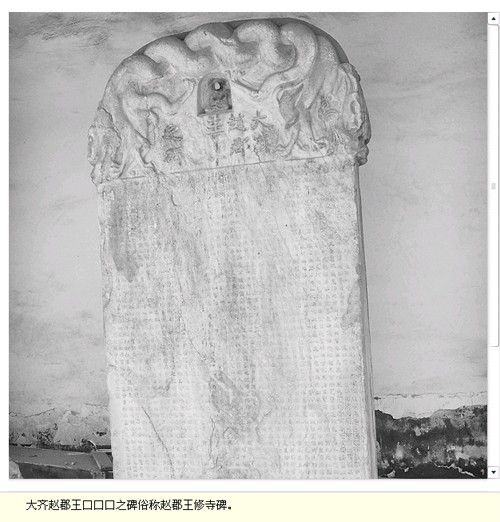

三尊造像的供養者是同一人,北齊當時的使持節、散騎常侍、都督定州諸軍事、撫軍將軍、儀同三司、定州刺史、六州大都督、趙郡王高叡。如果說僧檦是幽居寺創業者,那麼高叡可謂僧檦的忠實追隨者,他“夙殖善根,以為靈光之殿,遠謝微妙之台”。他“更興靈塔,光光流曜,比秋月之華;蓬蓬茂出,如白雲之舉”。清朝沈濤編撰的《常山貞石志》記載天保八年立趙郡王高叡修寺頌記碑,頌高叡“地居兩獻,化擬二南,六度是宣,十善無滯”,僧檦“業重行高,棲圓宅妙”,兩人“同捨異珍,建斯靈宇”———“金石是镌,傳之不朽”,碑文21行,每行10字,楷書,原存塔內,臥式,但今已毀,字跡難原。

沒有高叡參與和決策,幽居寺的建設不會有後來的規模。

高叡的父親高琛是高歡的弟弟。但高琛在高叡三歲時就不在了。高琛那年23歲,因一件無法說清楚的錯誤被責罰,因杖而斃。對聰慧夙成的高叡,高歡給予了一份特別的愛,“養於宮中,令游娘母之,恩同諸子”,讓他沿襲弟弟的名分,並非僅僅為失去“推誠撫納,拔用人士,甚有聲譽”的弟弟內疚,還有一份責任。

對高叡,高歡幾乎是百依百順。4歲時,知道身世的高叡精神不怡,高歡以為他病了,派醫生診治,高叡才說沒病,不過是想念母親而已。高歡因此才安排他與生身母親在宮中相見。

這是一個無比動人的場景,高叡上前跪拜,母子抱頭大哭,高歡見了亦甚以悲傷,說:“此兒天生至孝,我兒子無有及者”。

父愛於高叡近乎一種奢望。初讀《孝經》,至“資於事父”,他流涕歔欷。然而10歲這年,母親又去了。發喪那天,高叡哭得死去活來,“與聲殒絕,哀感左右,三日水漿不入口”。這樣忠孝的孩子誰見了誰不可憐?高歡夫妻左勸右勸,高叡仍然是“居喪盡禮,持佛像長齋,至於骨立,杖而後起”。

高叡的忠孝亦表現在高歡死後。伯父疼他愛他,需要安慰時,伯父會出現;不肯吃飯,伯父怕他糟踐身體,會叫他同案吃飯,還叫別的兄弟日夜開導他——— 愍惜如此,故,伯父死,他哭泣嘔血。

漸漸長大的高叡亦要面對長大的現實,可從小養成的性情不改。大喜的日子,他貌有戚容,堂兄高澄說:我為爾娶鄭述祖女,門閥甚高,汝何所嫌而精神不樂?他說:自痛孤遺,常深膝下之慕,方從婚冠,彌用感切——— 言未卒,嗚咽不自勝。

高澄為之憫默。

天寶二年即公元551年,17歲的高叡出任定州刺史,加撫軍將軍、六州大都督,“留心庶事,糾摘奸非,勸課農桑,接禮民俊,所部大治,稱為良牧”。此時坐在皇位的是他另一位堂兄高歡。

北齊諸帝多崇信佛教,文宣帝高洋尤甚,請僧稠禅師授菩薩戒,親書《華嚴齋記》,禅修時唯軍國大事乃以聞,開鑿北響堂山石窟,均高洋生前施為。高叡“吐握思賢,水鏡知士,孚尊寵不以為榮”,卻不能不受現實世界的影響,他有一般人難以企及的皇室身份,亦有能力將忠孝與宗教完美結合,統一。

天寶七年即公元556年,高洋外築長城,內興三台。年輕的信徒高叡受诏“以本官都督滄瀛幽安平東燕六州諸軍事、滄州刺史”,此時他主持修建的幽居寺塔業已動工,虔誠敬造的三尊佛像亦已在這年的閏8月15日完工。

3、河北現存最古老的磚塔?

無論僧檦還是高叡,當年建造幽居寺的目的均非常清楚。而於今,想清楚幽居寺名字的由來,於我們卻是難題。

修寺碑“天保八年二月十五日立”,原在幽居寺塔外東南角,現亦已移存於河北省文物保護中心。38行,每行64字,凡3000余字。本想能從碑額和碑文中找到些有價值的信息,但碑額題“大齊趙郡王口口口之碑”,其中最關鍵的三個字鑿毀了,而從碑文中亦不能斷定幽居寺即寺的最初之名。

幽居寺之名起於何時?一說起於北齊,即寺塔建立即有了,但此說沒有可靠實物證明,亦不能從文獻中獲得證據,目前尚只是推測。一說幽居寺原名祁林院;祁林院之稱見於現存兩通元碑,一通為大德五年即公元1301年的大元歷代聖旨恩惠撫護之碑,一通為大德六年即公元1302年的祁林院聖旨碑——— 此說成立,亦即意味幽居寺的名字元朝以後才有。

據清朝《靈壽縣志》:“祁林山在縣西北一百一十裡,北齊趙郡王高叡歷選太行勝概,得朱山之陽,建祁林寺,置僧捨二百余間,擇行僧二千余眾居之。齊亡寺亦荒廢。繼盛於元之大德間。今殿宇規制雖無當日之盛,而奇峰四列,林谷幽麗,山靈固自無損焉”。這亦即謂清朝時幽居寺尚稱祁林寺。

實地調查會發現,無論幽居寺之名起於何時,都無法抹掉名字中包含的智慧。地處偏遠的幽居寺,就自然環境而言,確是幽居之所,於寺,於塔,於人,幽居兩字,可謂名副其實,恰如其分。即便今天,此地遠離人世喧囂和污染,仍不失為幽居之所。

不期而遇的難題亦由幽居寺塔而生。“據分析,現存磚塔應為唐代遺物”,一般以為現存幽居寺塔是唐朝所建,但,難題在於:北齊和唐,中間雖隔著一個隋,時間上僅隔了幾十年時間,一座皇室參與建造的佛塔怎麼會在這麼短的時間內毀棄——— 況且不能找到唐朝重修過的文獻或實物記載,又怎麼可以證明“磚塔應為唐代遺物”?

北京建築工程學院建築系教授曹汛先生說,幽居寺塔“上部確實重修過,第四至第七層塔檐的石板疊澀都改成筒瓦,板瓦瓦頭已是垂尖滴水,如果是唐代重修改用瓦頂應該是重唇板瓦”;但幽居寺塔的“整個塔身塔檐還保持著北齊的特征,檐口平直無起翹,塔身收分軟較直”。“非常難得的是這座磚塔的疊澀出檐每一層全是菱角牙子,露出的牙子平面都是三角形,顯然是追仿蓮花座”。曹汛先生說,“塔上疊澀出檐的這種做法,應該是北齊時的一種流行的做法,因而極為珍貴。此塔雖經後世重修,仍然保持著北齊時的樣式,應該是一座北齊磚塔。它也是目前我國已知高型磚石古塔中確切年代最早的珍品,極為罕貴,保存下來又極為不易,實在是一件難得的國寶”。

如果曹汛先生的結論正確,那麼毫無疑問,幽居寺塔是河北現存最古老的磚塔。