夏商皇陵通鑒

日期:2016/12/15 1:06:24 編輯:中國古代建築大約在公元前二十一世紀初,禹之子啟自立為王,王位改為世襲,從而建立了中國歷史上第一個奴隸制王朝--夏。從這以後後,作為最高統治者的歷代帝王不僅生前營造豪華的宮殿,還要建造死後夠享樂的宏大的陵墓。

夏商開始,歷代的帝王陵墓都按照家族血緣關系,實行“子隨父葬,祖輩衍繼”的埋葬制度,集中在一個地區。在陵墓和附屬建築的周圍通常還劃出一定的地帶作為保護、控制的范圍,稱為陵區。陵區占地非常驚人,通常少則十數裡,多則百多裡,陵區的各種建築都有周密的規劃布局。陵區的設置在商代晚期已經出現,陵區一般都選在離都城不遠的地方。

商朝從湯立國到盤庚,共經歷十世十九王。這些帝王陵墓沒有歷史記載,至今也沒有發現。根據《史記》的記載:“自盤庚遷都於殷至纣之滅,二百七十三年,再未遷都”,在這期間共立了八世十二王。考古發掘的資料表明,商代後期盤庚遷都以後的帝王都埋葬在安陽洹水以北,武官村與侯家莊一帶,隔河與小屯宮殿區相對。洹河的南岸是宮殿區、居民區和手工業區,北岸是王陵區,總面積有二十多萬平方公裡,是國家重點文物保護單位。

晚商王陵遺址

現今發掘的較大的奴隸時期的陵墓為河南省安陽市的殷墟,已經被聯合國教科文組織正式批准為世界文化遺產。殷墟,又名殷虛,商王朝後期都城遺址。殷墟位於河南省安陽市西北郊洹河兩岸,面積約24平方公裡。據文獻記載,自盤庚遷都於此至纣王(帝辛)亡國,整個商代後期以此為都,共經8代12王、254年。年代約當公元前14世紀末至前11世紀。坐落於河南安陽洹水之濱的殷墟是聞名中外的商代後期王都遺址,也是目前有文獻記載和甲骨文印證並經考古發掘證實的可以確定年代的中國最早的都城。

王陵區內已經發現的大墓有十三座,分為東西兩區:東區五座,西區八座,其中一座是建好後並沒有使用的空墓。由於文獻資料不足,不能夠考證它們各自的墓主。這些大墓中只有幾座的墓道之間有互相打破的現象,但絕沒有墓室相互打破的。由此可見,這些大墓是按照一定的順序排列的。在陵墓區域內還發現有少數中型墓和大量的小型墓,應該是屬於這些大墓的陪葬墓和殉葬坑。另外,還有大量的祭祀葬坑。

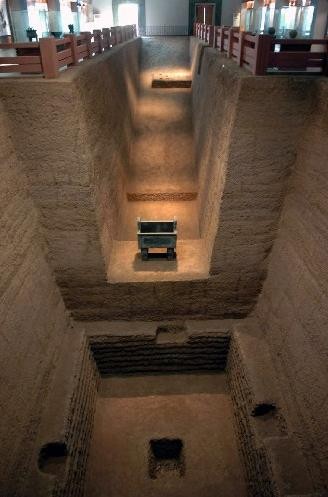

這些墓都屬於土坑豎穴墓,按照平面形狀可分為:亞字形、中字形和甲字形三種。亞字形大墓的墓室平面呈亞字形或方形。中字形大墓,墓室平面呈長方形。甲字形的大墓只發現了一座,墓室平面呈長方形,傳說著名的司母戊大方鼎就出在這裡。墓道有斜坡狀和台階兩種。墓室和墓道的面積大部分是四百到八百平方米,深度都在十米以上。其中規模最大的是 1217 號墓,墓室平面呈亞字型,總面積達到了一千八百多平方米,規模是同期普通墓葬的一千多倍。

墓室中放置著棺椁葬具。椁室平面是方形或亞字型。椁室的底部鋪設了木板,四壁用木板搭接,木板外面雕刻著花紋圖案。

商王陵的地面上沒有封土墳丘。在已經發掘的婦好墓中發現,墓口的上面有一座房基,平面是長方形的,大小與墓口差不多,上面排列著比較規整的柱穴。推斷它應該是為祭祀墓主而建造的享堂或寢殿類建築,是迄今為止發現的最早的同類建築。

商代後期使用人牲和人殉的現象已經相當普遍。人牲是指把人當作牲畜殺死後祭祀祖先和山川神靈。被殺的人是戰俘和奴隸。人殉則是為王室貴族殉葬的人,有陪臣、妻妾、侍衛、親信和僕役等。商代王陵中使用的人牲和人殉,不但數量多,處置形式也最為殘酷。這些人牲人殉分別埋葬在墓底、椁室外和墓道和填土中。

王室祭祀祖先的公共祭祀場所在王陵區的東部,面積有數萬平方米。已發現一千多座祭祀葬坑,坑與坑之間排列有序,多數是南北向的。坑內埋的人不僅有男女還有兒童。大多數死者被砍去頭顱,有的在斷肢斷腰或肢解後扔在坑裡。有少數女性和兒童做捆綁狀,大約是被活埋的。由此可以想象,當時的奴隸主貴族是多麼的殘忍野蠻。

商王陵經過多次盜穴,隨葬器物幾乎被盜盡,其中不少精品已經流落到海外各地。隨葬品包括有青銅禮器、兵器、工具、車馬器,玉、石、骨、角、象牙、白陶等,種類繁多,制作精美,其中很多是中國的文化瑰寶,比如,四號墓出土的鹿方鼎和牛方鼎,堪稱是王室重器;司母戊大方鼎是商代最重的青銅器,制作精湛另人驚歎。