桃花源裡尋勝境(5)曉起村

日期:2016/12/16 19:24:16 編輯:古代建築史

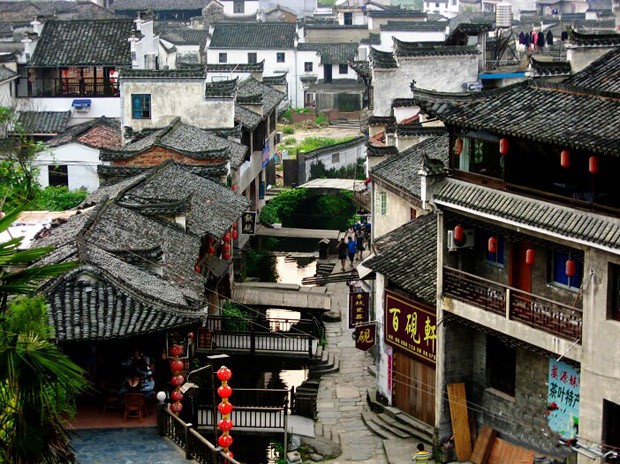

第五節 山水吉地曉起村

曉起行政村位於江西省婆源縣的東北部,由12個自然村組成,轄人口二千八百佘人。共同構成一個古村落群,分別由下曉起、上曉起、上坦、下坦、井塢、青垓山、大碣、外箬坦、嶺下、湖村、新屋、龍迥坦等村構成。

曉起村委會所在地在下曉起,又稱下曉川。唐乾符年間(874-879年)。歙縣篁墩汪萬武始居於此,當時因避亂到達此地時,正值黎明天剛破曉.故得名“曉起”,亦稱曉川。後來洪姓家族在溪流上游建村,稱上曉起村,本村便改名下曉起村了。上曉起村後來有江、葉、孫等姓氏相繼遷入。

上坦自然村在宏溪旁,由下坦陳姓遷此建村,繼有汪、孫等姓遷入。下坦在上坦下游河邊,歙縣篁墩陳炳宜始建村,已有三代。

曉起所在地屬典型的丘陵地,山巒多呈南北向延伸。境內主要的山有朱筆尖(當地俗稱豬鼻尖),海拔576米。朱筆尖南面一座略矮的山叫“烏紗帽”。上曉起西南有一“筆架山”,因緊鄰村莊,村人又稱其為“壁上掛鐘”。曉起村四周環境幽靜,古木參天,至今仍有250株古樹。這與當地長期封山保護風水林的習俗有關。

曉起之地聚居的歷史,最早可上溯到唐末,但真正出人才,是在清末至民國初期這段時間。下曉起汪氏居住於唐代,上曉起洪姓居住始於唐代,上坦洪氏居住始於明中葉。這三個村子中,以上曉起讀書做官的人最多,文化氛圍也最濃。下曉起和上坦則以經商者居多。

上曉起、下曉起和上坦三個古村落的選址特點基本一致,都沒有脫離傳統風水思想的指導。他們都強調周圍的山川形勢,比如背後一定要有依峙的大山和來龍,前方一定要有繞村而過的水,再就是要講究一定的朝向。

村落水口經常按照風水的要求進行嚴格的選擇或改進。比如上曉起水口處就選擇了一座象鼻山、一座獅形山來夾峙,形成典型的“獅象把門”局勢,以把住水口。在下曉起水口三水交匯處的岸邊,有一棵老樟樹,被村人稱為“樟樹爺爺”或“樟寶”,下曉起的祠堂也建在這裡,與堂前廣場和水口連為一體,成為村口重要的景觀建築區。

- 上一頁:古橋二:巧奪天工

- 下一頁:桃花源裡尋勝境(4)瞻淇村

熱門文章

熱門圖文