河北衡水安濟橋

日期:2016/12/14 18:43:33 編輯:古代建築史

安濟橋上石獅講述著衡水滄桑歷史,安濟橋旁高樓預示著湖城未來

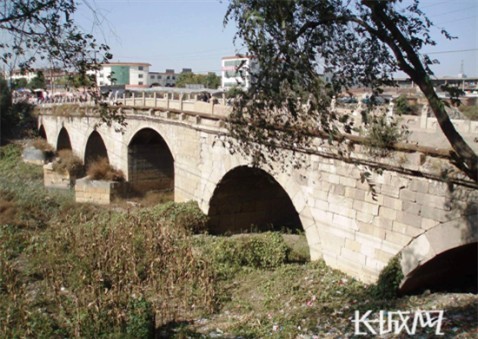

安濟橋修復前

安濟橋修復後

安濟橋橫跨的滏陽河一度干枯

安濟橋橫跨的滏陽河治理後,讓古代石橋煥發新春

今日記者來到衡水安濟橋,尋覓它的前世今生。該橋位於衡水市桃城區勝利東路,橫跨於滏陽河上,為七孔連拱石橋,始建於明代,清乾隆三十年重修並賜名"安濟橋",該橋是河北省現存最大的古代石橋之一,省級文物保護單位。隨著衡水市改造靓化母親河——滏陽河工程的實施,安濟橋的修繕工作也開始啟動,如今煥發了新春。

安濟橋建於乾隆三十年(1765年),橋修好後乾隆賜名“安濟”,取保水安濟蒼生之義。此橋是一座七孔聯拱石橋,橋身全長116米,兩側各有望柱58根,每根柱頂有形態各異的石獅,望柱之間有石頭欄板。由河水、石橋、獅子、明月等元素構成的“衡橋夜月”美景,曾是古衡水八景之一,可以和聞名全國的“盧溝曉月”相媲美。至今已有240多年的安濟橋上的石獅造型以及高浮雕卷雲紋寶瓶圖案等都反映了當時工匠高超的雕刻水平,具有極高的歷史、藝術價值。據《衡水縣志》記載:當時此地是河北省至北京,山東至山西的水、陸交通要道。早在明天順元年(1457年),衡水知縣楊俨奏請上級批准,由深、冀二州和武邑、棗強二縣助資,建立了一座木橋。後來,在明成化、弘治、正德、嘉靖年間,由於多次發大水,木橋屢修屢毀,明嘉靖三十二年,由衡水縣徐廷等人募資,用了三年的時間,建成了一座石橋,明隆慶三年又被大水沖毀了;後來,由賈從仁等人募資,又把石橋修好了。這樣衡水橋建了毀,毀了建,前前後後,經過了二百來年。至清順治五年(公元1648年)由於滹沱河河床南徙,其支流和滏陽河匯成一條河,於是河水猛漲,橋幾乎被沖毀。直到清乾隆年間,當時的直隸總督方觀承看到舊石橋殘損嚴重,於是奏請朝廷批准,撥出銀子四萬七千六百多兩,購置石料,准備建一座堅固的石橋。派清河道周元理、通永道玉神保董理,衡水知縣陶淑親自指揮,於清乾隆三十年五月(公元1765年)正式動工。到第二年十月竣工,乾隆皇帝賜名“安濟”,故名安濟橋,就是現在的這座石橋。

上個世紀70年代,滏陽河水漸漸干涸,加之兩岸居民向河道傾倒垃圾,致使高大雄偉的安濟橋,橋墩部位完全淤積在河道裡,原有七個橋洞的兩側兩個也被土屯住。每逢夏天,安濟橋下荒草淒迷,蚊蠅肆虐,過往居民紛紛掩鼻而走,“衡橋夜月”的美景不復存在了。2011年4月,衡水市委書記劉可為,市委常委、宣傳部長解曉勇,市委常委、秘書長王金剛,副市長鄒立基,帶領市文化廣電新聞出版局、水務局、城建局、規劃局、市文物管理處等相關單位負責人,對安濟橋進行實地調研。劉可為強調,衡水市留存下來的古建築很少,安濟橋是保存較為完好的古建築之一,也是衡水城市歷史的重要見證,要加強保護。要把安濟橋的修繕作為一件大事,尊重歷史,修舊如舊,最大限度地留存城市歷史和記憶。要同時注重挖掘其歷史文化內涵,充分利用新聞媒體,對老百姓進行城市教育,在城市改造中融入歷史文化元素,讓衡水這座城市更有特色、更有魅力。

隨著滏陽河市區段綜合整治工程的推進,將河道拓寬,淤泥清理,堤岸綠化,安濟橋的維修將嚴格遵守“不改變文物原狀”的文物保護原則,且盡量利用挖掘出來的原有材料,適當采用一些新材料、新工藝,以增加修繕後的結構穩定性和持久性。拆除瀝青橋面,恢復條石橋面;拆除用紅磚、水泥砂漿補砌的欄板、望柱,用與原石欄板、望柱相同的石材參照舊式樣進行補配等。

如今,遠遠看過去,橫跨滏陽河,七孔石拱橋又恢復了往日的風貌,煥發了新春。重現“衡橋夜月”的美景,成為衡水市民休閒、觀光的好去處。

推薦閱讀:

江西三清山的道教文化

廣東龍川縣嶺南客家的小三村

千年古城沂州老街巷的根與魂

台州章安古色古香的祠堂

- 上一頁:惠州墨園古村文韬武略兩傳奇

- 下一頁:江西三清山的道教文化