600歲雁翅樓將開24小時書店 盤點在古建中的閱讀場所

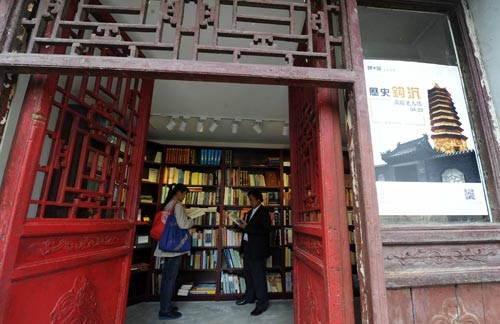

日期:2016/12/15 0:32:07 編輯:古代建築史人民網北京7月15日電 (王鶴瑾)素有“淘書聖地”之稱的中國書店將於7月底8月初,在雁翅樓開辦24小時古籍書店。

據了解,雁翅樓建於1420年,與地安門城樓同時修建,是城樓的哨所,距今已600年。當讀者置身於百年歷史的古建,選一本中意的書,讓時間在白紙黑字間緩緩流走,這樣的體驗可謂“行走於古今之間”。下面,就請您跟小編一起看看那些置身於古建中的閱讀場所吧。

萬松老人塔環境靜谧而幽深

萬松老人塔“牽手”磚讀空間 起名富含深意

北京萬松老人塔位於西城區磚塔胡同口,始建於元代,至今已有700多年歷史,是北京歷史最悠久的胡同之一,也是迄今為止唯一自元大都時代即有文字記載並沿用至今的胡同,被譽為“北京胡同之根”。該塔在明萬歷三十三年(1605)、清乾隆十八年(1753)曾奉敕修葺。據了解,該塔原為八角七級密檐式,乾隆十八年重修時加高至九級,並將原塔含砌於塔內。現存塔身為1927年重修,高約15.9米。

萬松老人塔就是萬松老人的墓塔,而萬松老人即萬松行秀禅師,為金、蒙古帝國時期佛教高僧,他深得佛法,又精通儒學,元中書令耶律楚材曾拜其為師。萬松行秀禅師圓寂後,他的弟子們為他修建了這座磚塔。

據了解,萬松老人塔是北京明清舊城城區內僅存的一座磚塔,塔身內部包裹元塔的情況在北京地區較為罕見,是研究北京地區密檐式塔發展的重要實物,也是北京作為文化古都的早期標志之一。該塔自建成以來歷經戰火、朝代更迭和地震等自然災害,先後被酒食店、羊肉鋪、牙科診所、電器店、藥店、圖片社占用,所在位置也從元大都的郊野成為如今的繁華鬧市。2008年,西城區政府徹底將小院騰退,整修之後小院一直作為單位辦公使用。2010年初,西城區正式啟動維修工程,並於同年完工。

在歷經幾百年歲月後,從2014年開始,萬松老人塔變身為一個名叫“磚讀空間”的閱讀場所,由民營書店正陽書局運營,面向公眾免費開放、免費借閱。據了解,“磚讀空間”這個名字具有富含深意,“磚”有兩層意思,一是取“專”字的諧音:讀書要專心;二是揭示了古塔一磚一瓦都具有悠久的歷史和深沉的文化積澱。

據正陽書局掌櫃崔勇介紹,“磚讀空間”裡有他精心淘換來的圖書1萬多種,庫存還有近4萬冊,以供不定期更換,“這些書是給多少錢都不賣的,就免費給人看。”此外,“磚讀空間”裡還擺滿了“北京人寫的、寫北京人的、在北京寫的書,讓愛書人能夠在北京最古老的胡同裡,最古老的磚塔腳下享受閱讀北京的樂趣,成為京城閱讀的一座嶄新文化地標。”

碧山書局坐落於一座用於祭祀祖先的清代古宅

清代古宅“變身”碧山書局 看古村落讀好書

碧山書局坐落在安徽黃山黟縣碧山村中,一座用於祭祀祖先的清代古宅——啟泰堂,是先鋒書店的第八家書店。書局中有2萬余冊書,分為文學類、藝術類、政治類、地方文化類,甚至有鄉村建設類。

碧山村大山環抱,山高田廣,阡陌如繡,是著名的徽州古村落之一,58.5平方公裡的碧山村保有明清時期古民居和祠堂百余座。沿街散落著老式的小賣部、碾米廠和小客棧,一派安寧祥和。碧山書局的外觀在這樣的“畫面”中並不顯眼,如果不是門口掛著木制的招牌,很難從鱗次栉比的古宅中認出它。

碧山書局最大限度地保留了祠堂的原始風貌,上上下下有近600平方米,祠堂中央四方的天井剪出一塊天幕。雖地處偏遠,依然有很多人慕名而來,其中不乏從城裡來碧山村住下,每天潛心看看書的人。一位專程從南京過來看書的大學生說,“遠離城市喧囂,來這兒沉下心去,看看古村落,讀本好書,無比舒暢。”

據了解,碧山村有2000多口人,文化水平普遍不高,如今,年輕人大多外出打工,留下老人、婦女和孩子守著老宅,清淡度日。“書店提供免費閱讀,就有村民過來讀書,一位老太太曾在這裡看完了一本厚厚的《農民為什麼離開土地》。”書店管理員、68歲的村民汪壽昌說,“碧山書局重新喚起了村民對家鄉獨特文化和環境的關注,讓農民對自己的生活方式、生產方式產生自信,這算是一種進步。”

在書店創始人錢曉華看來,鄉村文化曾是中國文化的根基,如今,卻有不少農村的村民打著麻將過日子,數千年的鄉村文化日趨沒落。她希望,碧山書局的開辦,能實實在在地給村民和游人提供一個閱讀空間,使村民的文化程度逐漸提升,讓探索鄉土的游人內心得到洗滌和淨化。“雖然前來讀書的村民並不多,但我相信會有一個潛移默化、越來越好的過程。”

左:古代孫姓晉商的宅院 右:孔像兩側排列著72張古書桌

北宋文廟變“第一考場” 古建讓人靜心求學

在山西省太谷縣保留了諸多世家、財閥流傳數百年的遺存。時代變遷,如今當地數座極具歷史價值的古建築隱於校園,不僅發揮著余熱,也成為求學者們眼中的“聖殿”。山西省太谷縣趙鐵山書畫院院長韓富科曾表示,“古建築獨具的厚重歷史底蘊和傳統文化氣息,讓年輕人更容易靜心求學。”

太谷中學,一座始建於北宋時期、古為科舉考試之地的文廟矗立其中。走過清乾隆皇帝御筆牌匾,殿內孔子像樹立。孔像兩側,72張古書桌整齊排列。韓富科表示,“古時文廟是讀書人心中的聖地,如今則成為學生們眼中的‘第一考場’。”學校仿照“孔門七十二賢人”的傳統,組織每個年級學習最好的72個學生,在孔像下的72張古書桌上考試,以此激勵學生們奮發讀書。

在文廟不遠處,一座明清建築隱在蔥郁的花木中。據了解,這是古代孫姓晉商的一處宅院,自1952年太谷中學建校起,就被用做閱覽室和活動室之用。2008年,趙鐵山書院在此設立。在完善保護的前提下,晉商豪宅成為學生們研墨習書之所。

不管是文廟還是孫宅,在學生們眼中都是讀書學習的聖地,一位學生表示,“看見它在那兒,我們就安心。”

(本文綜合:北京晨報、北京晚報、人民日報、東方衛報、中國新聞網、京華時報等)

來源:中國日報中文網

- 上一頁:十大中國最美古建築

- 下一頁:順平南腰山村:古建民居展新顏