位於腳車苗寨奇特神秘巖墓群

日期:2016/12/14 18:40:56 編輯:古代建築史

北京大學考古文博學院教授、博士研究生導師,主要從事中國考古學尤其是夏商周考古和西南考古的研究。

腳車苗寨位於貴州榕江縣三江鄉的偏僻山區。發源於村境高坡上的巫車、冷腳和得羅三條小溪,在村的東側與烏血河匯合,為村寨農田和村民生活提供了豐富的水源。村內山峰彼伏,村外林地交錯,梯田盤繞,海拔580~880米。村寨始建於明末清初,現在全村有269戶1350余人,共13個姓氏,主居苗族,日常交流用苗語。全村轄下寨、上寨、小寨三個自然寨,三寨之間有碎石道和土路相通,現在已有新修的村級公路從村東北邊經過,其起點是三江鄉場,通往更裡面的高排等苗寨。

村寨位於一條小河盡頭的山坳中,兩端如同雙臂伸出的山嘴在村東北邊的小溪兩側陡然中斷,先前主要入寨道路和新修的公路皆從這個山口進入,直抵村前的內牛塘。牛塘西南的山坳中就是村子的主體大寨,大寨東北一側山嘴的山頭上是小寨,大寨南側山上一片房屋就是上寨。村寨的公共設施有牛塘2個(分別為內牛塘和外牛塘)、蘆笙坪1處、跳月坪4個、“栽巖”6塊,村民的葬禮、鼓藏節、斗牛活動都在牛塘裡進行,男女青年節慶活動時在跳月坪和蘆笙坪交往,而早先懲戒違反村寨規矩的活動則在“載巖”進行。此外,寨內還有清代古碑1通,寨外有風水林3處。村寨的死者都安葬村東南方的山丘上,按自然寨和姓氏家族劃分墓地。

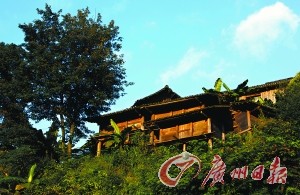

除了三條小溪外,村內分布有6口古井,還有一個從沒干涸過的水塘。腳車村近百年未發生火災,其中一個原因就與村寨有豐富的水資源有關。由於從未失火,其傳統建築及村寨風貌得到完整保存,使村寨具有厚重的歷史感,村內保留了許多用材粗巨、形態古樸、紋飾詭異的老民居,這對探討村寨歷史和建築文化提供了實物資料。腳車村也正是以傳統寨貌較好和古老房屋保存較多而具特色,村內現存百年以上的古民居和古糧倉8幢,有的古民居的牆面或柱上有牛角符號、老虎腳印、銅鼓面、蜘蛛、龍蛇等雕花圖案,這些木刻雕花的建築裝飾,在黔東南苗族村寨中獨一無二。一些房屋在二樓走廊板壁或柱子上懸掛牛角和牛下颌骨,既顯示房主是寨裡望族,又用以驅魔去邪。村寨的糧倉主要集中建在村寨周邊道路旁,均為兩層,下層為镂空的開放式空間,通過木梯到達二層儲糧倉,不少糧倉都與水塘較近。

巖墓群是目前苗族僅見的一種奇特葬式遺址,位於腳車村東南邊的埋巖附近。墓穴橫向凹進巖壁之中,死者入葬之後,再用山石將墓穴開口封堵,使之秘而不現。巖墓中未見棺木或火板,但已出土了尖刀、矛頭等武器,還有陶罐、裝煙盒及玉環等飾物。這個巖墓群的形成年代大約在清初,與腳車建寨的時間相吻合。

腳車村在村寨環境、布局,民風、習性上,都還停留在完整真實的原始文明狀態。他們家家有織布機,女子在十二三歲就開始學習織布、染布和繡花。老人逝世時,村人一定要穿民族服飾送葬,認為這樣才會讓逝者安息。腳車村人喜歡斗牛,認為斗牛不僅是活人的一種娛樂方式,更是對死去親人的一種孝敬。

- 上一頁:蘇州吳江美麗古鎮之震澤古鎮

- 下一頁:昆侖的文化龍頭扎麻隆鳳凰山