追溯古瓷的氣息

日期:2016/12/14 18:50:40 編輯:古代建築史

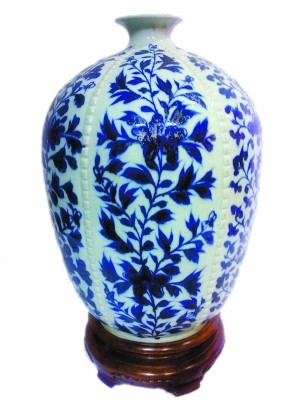

青花折枝花卉梅瓶

憑借其極高的文化意蘊及歷史價值,有著三千多年歷史的中國古瓷早已成為了收藏領域的寵兒。盡管古瓷日少,市場上越來越多的赝品應運而生,但眾多愛好者對於古瓷器的收藏熱情絲毫沒有減退。羅瑞明便是其中一員。在愛家收藏品市場的“一品閣”,羅先生介紹了他的得意收藏。

回顧瓷器發展史,制瓷業於宋代開始進入繁盛時期,瓷器新品湧現,紋飾繁復,釉色多彩。黑瓷在宋代便已普遍發展,在眾多窯系中,又數吉州窯燒制的黑釉最為著名,而“樹葉貼花紋”又是該窯的特有品種。羅瑞明手中的“黑釉樹葉貼花紋碗”胎色米黃,釉面肥厚,油性十足。更特別的是,黑瓷碗裡貼有一片樹葉,據說是把處理過的葉子貼在碗上後再施釉燒制。葉子的脈絡清晰可見,與黑釉相互映襯,更顯其清素淡雅。宋人崇尚“茶道”,三五相約斗茶時,便把各自的茶倒在黑釉瓷碗裡。“茶色貴白”,清茶瓷碗黑白分明,便能更輕易地決出湯色的好壞。

元代瓷器在保持宋代釉面溫潤的基礎上,加入了瓷面繪畫藝術,大大增加了瓷器的觀賞價值。而青花瓷,也正是在元代開始日趨成熟。“這件元青花折枝花卉梅瓶稱得上是當時的上乘之作。”順著羅瑞明的指引,筆者的視線轉移到了面前的一個淡雅古樸的青花瓷瓶。瓶上青花深藍蒼翠,明艷渾厚,胎骨堅實厚重,釉面緊貼胎骨而青亮。細看,青花上帶有明顯的黑色斑點,用手撫摸瓶身,感覺凹凸不平,這是燒制時留下的瑕疵,難道不影響瓷器的價值?羅瑞明解釋道,元時的青料有進口、國產之分。國產青料呈色較淡,不吃進胎骨;而從波斯等地進口的钴料“蘇麻離青”貴如黃金,呈色濃重青翠。這種進口青料屬低錳高鐵類钴料,所以燒制後青花上有較重的錫光斑點,钴料吃入胎骨而有流動感,瓶身也因此凹凸不平。這些小細節,都是羅瑞明推斷瓷器出處的重要依據。

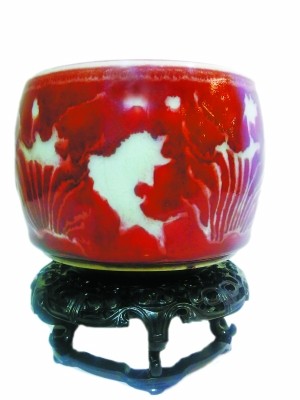

比起前兩件瓷器的莊重清雅,“宣德紅釉留白魚藻紋蟋蟀罐”則更顯活潑。蟋蟀罐釉面圓潤光滑,用色鮮亮,留白魚藻紋交錯分明,栩栩如生。據記載,宣德帝愛斗蟋蟀,如此精美的蟋蟀罐能流傳於後世,都拜這位“蟋蟀皇帝”所賜。宣德紅釉制品不僅數量大增,品質上更比永樂鮮紅釉更勝一籌。“你看這蟋蟀罐,釉面透亮肥潤,深紅釉顏色泛黑,施釉厚。器底白釉渾厚,滋潤閃青。足邊呈蝦青色,器邊有明顯的‘燈草口’現象(紅釉器口沿自然形成的一道白釉)。這些都是優質紅釉的特點,後來就很少有人能燒出這樣的紅釉器來了。”的確,紅釉在宣德後一度失傳,到了康熙時才又仿宣德紅釉重新燒制,而之後的品質又一年不如一年,可想而知宣德紅釉尤為貴重。

羅瑞明相信,能找到古瓷精品,不僅靠緣分,還必須心存善念。而這其中當然還少不了邊看邊學練就的好眼力。如今他的收藏品已有上百件之多,每天置身在這些寶貝之中,嗅著淡淡的古瓷氣息,追溯它們的過往,怡情養性,樂趣無窮。

推薦閱讀:

漳州窯的前世今生

四川省完成第三次全國文物普查階段驗收

艾比湖清代"托多克"驿站遺址人為損毀嚴重亟待保護

寶豐縣一宋墓出土千年古茶盞