廣東龍川縣嶺南客家的小三村

日期:2016/12/14 18:43:34 編輯:古代建築史

“柱史衍慶”李屋是明末參將李世相的故居

這些建於明清的老屋,大多都在臨街一面建有突出的木閣樓,樓牆開有大大的窗戶

在贛州通往粵北的古棧道上,擠滿了南下逃避戰亂的人。這些風塵僕僕、蓬頭垢面的人,從飽經戰亂的中原家園一路走來,疲憊不堪。見這裡五峰環繞,山清水秀,許多人停下走過千山萬水的腳步,遂在此定居,開始新的生活。這就是,今日龍川縣細坳鎮小三村的來歷。

起初,在小三村定居的有白氏、缪氏、陳氏、徐氏等,後來,白氏因經商有道發家致富遷走。明萬歷年間,李維韬從細坳半徑中村遷至小三村,是為小三村李氏開基先祖。李氏人丁興旺,漸漸成為小三村的主要姓氏,如今,小三村多為李姓。

小三村原名“小參村”,因晚明兵部參將李世相得名。明朝崇祯年間,村人李世相在朝廷任兵部參將。清兵入關起兵時,李世相受命率兵數萬抗擊清軍。最終,世相所部在至龍泉縣(今江西遂川縣境內)與清軍激戰時,因孤立無援,兵敗沙場,馬革裹屍還。村民為紀念世相,將村名改為“小參村”。

在“文革”時期,小參村被改名為“小三村”,沿用至今。但村民仍舊稱本村為“小參村”。(本版沿用書面稱呼“小三村”。)

專家說:小三村很有研究價值

盡管小三村的古建築分布不集中,被破壞得也比較嚴重,但它依然具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。小三村具有獨特的歷史人文價值,因地理交通位置的重要,在嶺南開發過程中曾經有過相當重要的地位,它在客家人遷徙過程當中、嶺南開發過程當中的價值,亦值得深入探究。

小三村的地貌也很獨特,是典型的客家聚落形式,周圍是山,山上植被很好,有一個比較開闊的盆地,有農田、池塘,可見,客家人在遷徙過程中對於定居點地址的選擇是很有講究的。

客家人到了一個新的地方,要在這個地方開墾,首先就要祭拜當地的土地神,因為害怕得罪土地神,開墾過程中會生病。因此祭拜土地神和五谷神是客家農耕村落的一個典型。它的歷史人文底蘊比較深厚,可以給歷史學家提供很有價值的素材。(廣東省當代文藝研究所譚運長教授)

史跡:興衰榮辱700年

細坳鎮地處龍川北部,毗鄰江西定南縣,屬高寒山區,境內山巒重疊,風景秀麗。在細坳西北,有個小山村,名曰小三。小三四周,五峰環繞,極似五匹騰飛的奔馬,當地人稱之為“五馬歸槽”。

這個如今顯得偏遠、落寞、衰敗的小山村,在幾百年前的明清時期,卻是遠近聞名的驿站重鎮,南來北往的客商、驿馬絡繹不絕。

沿著一條鋪著鵝卵石的幽深小巷,走進小三村裡的古街。昔日繁華的街景與稠密的人流,已成雲煙,一座布滿塵埃與蛛網的木屋牆上,一張不久前剛張貼上去的寫著“原鹽鋪”字樣的紅紙,無聲地向人們訴說幾百年前的小村繁華往事。

小村裡,仍保存著不少磚木結構散發著古舊氣息的老屋。這些建於明清的老屋,大多都在臨街一面建有突出的木閣樓,樓牆開有大大的窗戶。

700多年前,這條古街只是一條棧道;到明代,棧道成驿道,因是粵北贛南往來客商必經之地,逐漸繁盛起來。

700多年前客家先民從此路過

在交通不便的年代,位於細坳鎮西北、毗鄰江西的小三村,具有優越的地理與區位優勢、交通優勢,是從水陸兩路沿由東江經老隆、貝嶺、細坳通往江西、進入中原的必經之地。

如今的小三村人非常珍視自己的歷史。今年年初,河源有18個村被評為第三批省古村落,小三村名列其中,村干部撰寫了一份《小參解說詞》。

解說詞說,小三村始建於南宋淳佑六年(1246年)。彼時,中原大地,狼煙四起,日漸式微的南宋王朝,在蒙古鐵騎的踐踏下風雨飄搖。為躲避戰亂,客家先民拖家帶口,跋山涉水,一路南行。小三村的這條棧道,正是南下必經之路。許多客家先民定居小三村,在此發展與傳承。

明清直至近代,小三村都是粵北贛南重鎮,商業繁盛,形成以農耕為主,商貿為輔的生活方式。每逢農歷“一、四、七”日,方圓幾十裡地的村民都會到小三村趕集,古街上人來人往,一派熱鬧景象。這一景象,持續了700多年。

明朝中期,中國的商業極為繁榮,幾百年來,在小三村古老的街道上,北上的客商和無數的挑夫、騾馬,將廣東出產的食鹽等貨物源源不斷地售往江西等地;南歸時,滿載谷米與煙葉。

小三村漸漸成為繁華之地。南宋末年從中原南遷至此並定居的白氏、缪氏、陳氏、徐氏家族,有許多人因經商致富,後沿東江遷往惠州、廣州等地,走向更繁盛的商業舞台。此時,吳、劉、黃、廖、張等姓氏從北遷入,加上原有的姓氏,共有十三姓氏先民在小三村安居樂業。

推薦閱讀:

千年古城沂州老街巷的根與魂

台州章安古色古香的祠堂

湖南沅陵龍興講寺

遼代長春州塔虎古城

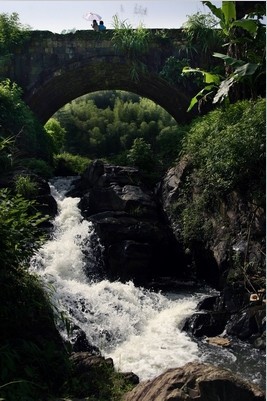

沙徑口拱橋建於明代,跨越小三河,橋面總長7.7米,寬4.2米,高7.4

小三村竹園圍建於明末,自從國學生李首熏後,竹園圍先後出過4名秀才,9名貢生

小三村興盛的秘密

明朝時,各省至中央均建有驿道,每隔兩三百裡,設一驿站,位於驿道上的小三村圖,隨之成為重鎮。小三村設圖後,成了周邊的商貿中心,在明清時期達到經貿最繁榮的巅峰。

如今的百年古街,已有不少新建的洋樓。竹子編成的籬門外,一輛掛著江西牌照的摩托車沐浴在夏日的陽光裡。當年的店鋪,成了今日的住房,可拆卸的木板窗內,已沒有了往昔的琳琅滿架的南北貨物。

明萬歷年間,李文興長子維韬從細坳半徑中村遷至小三村定居,是為小三村李姓開基祖。

李維韬為鄉試科舉秀才,崇文重教,利用公堂經費辦私塾,免費供村內外各姓氏子女上學。讓人歎為觀止的是,這個私塾一直為小三村服務到民國時期。

小三村村委委員劉麗雲說,說起這條古街,老人們都覺得很驕傲很自豪。小三村在明清時非常繁榮,這條要道是北上京城和南下廣州的必經之路,也是附近一帶的商業中心。每天都有大量的官商從此路過,並在此打尖或住宿。小三村最繁盛的時候,有60多間店鋪,客棧、煙鋪、米鋪、鐵匠鋪、縫紉店、理發店、牛肉行、豬肉行、水果店、藥店,一應俱全,每天晚上留宿小三村的客商逾百人。

清朝期間,由於經濟發展,人口繁榮,白、缪、陳、徐等前十三姓先民隨驿道和水道的交通便利,先後在清初、中、末期遷徙他鄉,小三村在清末唯剩李姓,至今外人稱小三村為李姓村。

此時,李姓居民房屋開始出現具有建築特色的居所。主要有“上三下三”(可居住10戶)、“上五下五”(可居15戶),“上七下七”(可居20戶)的大屋,這樣的規劃,使居民集中在一起,促使商業興旺起來。古時小三村的屋子以泥巴、糯米、沙土等各成的槳泥內置竹片為筋絡,層層夯實而築成,牢固異常,歷經數百年風雨依然堅固如昔。

小三村古街道有店鋪60多間,有鹽站、客棧、旅館、伙店、鐵業、縫紉制衣店、雜貨店、糧店、理發店、修補店、布匹店等。

“頭老隆,二貝嶺,三小參”的商賈歌謠便是小三村商貿興盛時期的歷史見證。“即使是現在,小三村也有很多人都在外面做生意,廣州、深圳等地都有小三村村民的足跡。”劉麗雲說。

小三村的歷史值得被記住

在古街上,有一棟建於清代的老屋,叫竹園圍。李南建,這個50多歲的中年男子,在屋裡開著一間電器修理店。

“村裡起碼有1/5的人開門做生意,”李南建說,“以前這條街都是做生意的。”現在村裡除了做生意的,一半的人都出去打工了,留下的是老弱婦孺。

小三村被評為省第三批古村落後,李南建明顯地感覺到,古街上來往的人多了,名氣好像突然要比以往大了一些。

小三村人念舊,念恩。在歷史演變過程中,由於小三村作為商業中心的影響,至明代中期,這些先氏居民漸漸演變,以經商為主,從而遷移至商業更發達之地,他們居住的屋跡也無遺存。小三村人仍用他們的姓氏來紀念這六姓先民:白屋、缪屋、陳屋、徐屋、曾塘、梅裡塘等作為地名沿用至今。

在古街旁邊,有一口古井,相傳是元代白氏先民所建,白氏先民善經木材生意,順東江水道販運木材至惠州、廣州等地發家致富,於明初遷居於穗。盡管白氏先民離開了小三村,但他們留下的古井卻一直惠澤村民。

現年已經82歲的老阿婆李新嬌告訴記者,她21歲就嫁到了小三村,在這裡生活了61年。剛到的時候,基本全村人都從古井裡取水,每天有500多人來這裡排隊打水。3年前,水井終於沒有人再用了,村裡都通上了自來水。

小三村村委會掛著一條紅色標語:“依法保護古跡是村民的義務”,那是捧回“省第三批古村落”牌子之後掛上去的。

廣東省當代文藝研究所譚運長教授認為,小三村的歷史很悠久,細細考察才知道它有很深的歷史底蘊,作為一段歷史值得被人們記住。遺憾的是,現在看來,這條古街似乎看不出太多古味了,破壞也很嚴重。

人物志:彈丸之地藏龍虎五馬歸槽育將才

小三村雖小,但曾經也是藏龍臥虎之地。小三村如今仍有不少古建築,幾乎每一處古建築的背後,都有一個讓小三人驕傲的族人。

村委委員劉麗雲告訴記者,就拿竹園圍來說,這座房子建於明代末期。自從出過國學生李首熏後,竹園圍先後出過4名秀才,9名貢生。而明末抗清將領李世相,亦為小三村李氏族人。

因此,在小三村有這樣的說法,“彈丸之地藏龍虎,五馬歸槽育將才”。而竹園圍就建在五馬歸槽處。

竹園圍是小三村最早的有特色的古建築,後來比較有名的清末秀才李國才也是出於此處。李國才曾為統管二省三縣的聯防司令。

在小三村,還有一棟古建築,叫“柱史衍慶”,是明末參將李世相故居,建於明代,建築占地面積1088平方米。李世相生於明萬歷年間,天啟年間中武舉,崇祯年間封為參將,曾率明軍與清軍多次作戰,後在一次激烈的戰役中,由於援軍未能及時趕到,李世相在江西贛州府遂川縣戰死。後人為紀念他,將村名改為“小參村”,李世相故居也被稱為“參將祠”。

村中儀象樓是民國時期粵軍第十支隊游擊司令李雲山故居。李雲山原名李協林,生於1867年,病逝於1935年11月。他早年跟隨孫中山先生積極參加國民革命運動,1924年,在廣州農講所學習,是廣州農講所的第一期學員。

小三村內,至今仍立有李雲山紀念碑

李雲山的侄媳婦盧永玉老人至今仍住在這間古屋裡,現年已經95歲了。回憶起叔叔李雲山,老人滿臉自豪。“早年叔叔跟著孫中山先生鬧革命,積極籌資捐款,他還經常組織大屋裡的男丁給部隊運糧食、送油鹽。”盧永玉老人並未忘記這些歷史。

儀象樓裡還出了許多傑出人物,以李見賢為代表,新中國成立後,李見賢教授在廣州中山大學地理系任教,早在上世紀50年代就發明了“見賢尺”,國務院、教育部認定並命名,並被表彰。

推薦閱讀:

千年古城沂州老街巷的根與魂

台州章安古色古香的祠堂

湖南沅陵龍興講寺

遼代長春州塔虎古城

- 上一頁:江西三清山的道教文化

- 下一頁:千年古城沂州老街巷的根與魂