台州臨海鼓樓下杜棣華故居

日期:2016/12/14 18:47:25 編輯:古代建築史

杜棣華故居

臨海古城內街巷縱橫,名人寓居很多。東門街、西門街兩街相貫的鼓樓北側有條小巷,清代舊稱麒麟橋,民國時期叫青年巷,今名璎珞街,璎珞街25號便是民國時期浙江省第三屆議會副議長杜棣華的故居。

抗戰時期,浙江大學醫學部的前身——浙江省立醫藥專科學校附屬醫院為避戰火,從杭州遷移到此處,度過了1年時光。1月6日,浙江大學醫學部黨委副書記吳弘萍專程來到臨海尋訪,筆者陪同前往。

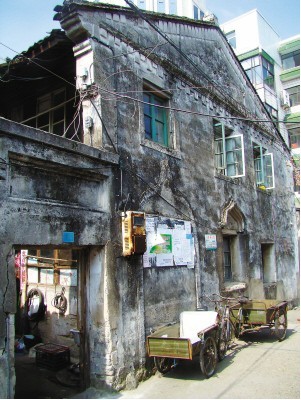

走進璎珞街,只見這裡與櫻珠巷相通,成丁字形,今留存部分故居的巉牆臨街,小門進出。巉牆裝飾中西風格,三角頂堆塑漂亮的牡丹纏枝花,邊飾典型方格鋸齒裝飾,直對櫻珠巷。

杜棣華故居地原是清代台州府衙的一部分,民國三年,公產變賣,作價由屈映光和杜棣華購得。後杜棣華購置營造十三間,坐北朝南,台門朝東臨街,在屋前增建七間橫排走廊二層樓。土改分產,其屋作為臨海縣政府干部宿捨,後其子孫將房產捐獻給國家,上世紀90年代13間樓拆毀並給台州醫院。故居前7間廊屋已拆2間,今尚存5間,磚木結構,後牆開窗,樓有通廊,但獨特的西式巉牆,別具一格。

民國時期,杜棣華列入臨海民間俗稱的“三魈五道”人物之列。(注:三魈:周萍洄、杜棣華、陸翰文;五道:楊聘材、馮傑、張鏡潭、張作舟、梁藕香),在當時可見影響。故人已去,但希望這僅剩的小樓能帶給後人一些歷史的記憶和印痕。

杜棣華(1884~1923),譜名崇詩,字韫藏,桐峙廣營廣上人,後遷居臨海府城青年巷(璎珞街25號),受學於臨海縣宰湖南衡陽蕭邦恺和督學陳公。清光緒三十一年(1905)參加縣試名列前茅,補授邑博士弟子員。清光緒三十三年二月,時值浙江省設立法政學堂於杭州,棣華入浙江官立法政學堂(浙江省立法政學校),三年後學成畢業,膺自治司選員。宣統二年回裡,於府城校士館創辦自治研究所,自任所長,先後畢業三屆,造就不少人才。辛亥武昌起義,棣華奔走於杭甬間,參加革命。光復後,浙江省都督湯壽潛、民政長褚慧僧聞察杜棣華勞勳,檄知象山縣知事,民國元年2月1日至8月1日任象山縣知事。在象山任職期間,催科不擾,刑罰無差,為歐進士平雪冤獄尤為可貴,其興利除弊,深得民心。後因其父年事已高,辭職回鄉終養,回裡後仍執律師業,為民間平反尤多。民國7年8月12日,第二屆國會選舉,當選安福國會(新國會)眾議院議員,列浙江27名之一。被選至京,一登議席發言,直話直說,為眾所折服。自是各大報紙刊登轉載,海內皆知,旅京同鄉交口稱贊。因棣華議政有聲望,府院間爭相延聘,兼任國務院議員並兼財政部顧問,大總統褒獎三等嘉禾章。

民國9年,政潮再起,國會分離,浙江第三屆選舉省內各黨分歧,有倡省憲之說者呼聲很高,中央聞知恐於統治有礙,密囑棣華回浙協助選舉一事,後得告成。被推當選浙江省第三屆議會副議長,與議長沈鈞業至為相得,因才干過人,省議會公事均由棣華操持,因此積勞成疾,身染肺病。浙江連年水災,至民國11年台州更是厲害,棣華議赈籌款竭盡心力,籌款十萬余金與各方人士妥議分配方法,因台屬有遺留赈款六萬金照災情輕重支配,臨海宜居多數,而各縣爭持不下,時棣華兼同鄉會會長為同鄉所迫不得已到會,人龐語雜,一時感觸,歸家即嘔血。後事繁漸入心力俱疲,猝患咯血症,病後清養於西湖葛嶺,後遷小劉莊煙霞洞。

杜棣華在病中仍以大局為重,關心時事,刻不忘懷。民國12年,蘇浙兩督暗爭,勢將破裂。10月6日,棣華治裝歸裡延醫診治,臨行時密約托付臨海至友省議員梁成,歸裡後若江蘇、浙江有事,則電相告,即來省共謀善後方法。12月初八,瞑然而逝臨海寓所,卒年41歲,葬臨海城東下浚頭(今國慶村)。

推薦閱讀:

徽州古建築保護獲國家投資支持

貴陽南明河上甲秀樓

中山第三次全國文普 新增文物擬掛牌保護

九江新發現不可動文物3000余處

- 上一頁:中國歷史名城古跡——長 汀

- 下一頁:杭州龔自珍故居