南漢古井:千年古井清冽如初

日期:2016/12/14 18:43:12 編輯:古代建築史

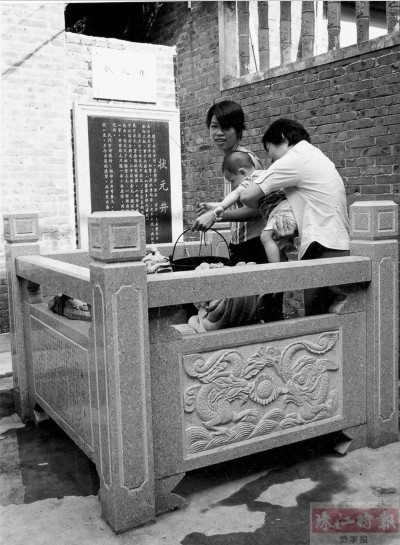

狀元井水質清冽,冬暖夏涼,仍可供給附近村民使用

淳樸的村風,整潔的村路,在夕陽照射下的石灣瀾石黎湧村更顯多彩迷人。廣東歷史上曾出九名文狀元,而這條歷史悠久的村莊就占了兩名,他們分別是南漢簡文會和明朝倫文敘。在這人傑地靈、名人輩出的黎湧村裡,有著一口建於南漢年間的千年古井,兩朝狀元曾共飲該井之水,“一井兩狀元”也隨之傳為佳話。

孩子入學、學生考試……村中的村民都會到此井取水,以此取得“好意頭”。千年來,村民代代相傳“狀元井”的故事,教育後代要發奮圖強、努力學習。這口神秘古井至今水質清冽,可映人臉,井水冬暖夏涼,仍可供給附近村民使用。

現場探訪:井水清澈卻“其貌不揚”

石灣鎮街道東片地區(原瀾石鎮),歷史文化沉澱非常深厚,文化資源十分豐富,是嶺南文化的發源地之一,歷史古跡存留不少。途經低矮的村屋,感受著淳樸的村風,日前,記者步入石灣瀾石黎湧村簡地坊,穿過一條一米寬的小巷,在提示牌的指引下,終於一睹古井的真容。這口神秘的古井被村屋重重包圍,其貌與別的泉井並無差異,若不是井旁立有一塊“狀元井”石碑,真的難以引起路人的注意。

72歲的容婆婆是黎湧村村民,心戀淳樸的村風,見證著村莊的變遷,且自小飲用古井的井水,對古井有著十分深厚的感情。容婆婆告訴記者,往時的古井周邊種滿了甘蔗,自己經常與小伙伴在附近嬉戲,玩累了就直接到古井取水解渴,“那時的井水清澈見底,甘醇可口,村裡還沒有自來水的時候,附近的村民都飲用這口井的水”。

記者看到,古井井口被一塊厚木板蓋掩著,慢慢推開木板,可清晰看見水中人臉的倒映,井水離井口不過1米。容婆婆在家給記者拿來了一個舀水工具,舀上的水質清冽,手觸井水頓感清涼舒適。“這口井的井水冬暖夏涼,但自從井的周圍建起村屋後,村民擔憂井水受污染,已經很少到井取水飲用了,但仍有部分村民喜歡取井水梳洗。”容婆婆說。

歷史溯源:古井由狀元簡文會所挖

據清道光《南海縣志》記載:“狀元井在黎湧鄉,南海狀元簡文會所居故裡,明倫文敘居其地亦狀元及第雲”。南漢時南海縣瀾石一帶改為鹹寧縣,簡文會幼居黎湧簡地,南漢乾亨二年(公元918年),簡文會參加南漢皇帝主考的殿試,一舉奪得殿試第一名,成為佛山第一位狀元。至明代,居於此地的傳奇人物倫文敘於弘治十二年亦高中狀元,官居翰林院修撰。

狀元井俗稱“龍頭井”,是南漢沿用至今的古井,被定為佛山市文物保護單位。記者在井旁石碑上看到這樣的記載:狀元井,傳為南漢已使用古井,南漢狀元簡文會、明代狀元倫文敘先後居於此地,同飲此井之泉,故當地流傳“一井兩狀元”盛事,並將此井稱為“狀元井”。古井井台現僅存灰沉積巖井圈,高0.52米,口部為圓形,直徑0.48米,原深20.52米,下身方形,泉清而香,亢旱不竭。

黎湧村的這口古井,就是狀元簡文會在家鄉留下的唯一痕跡,據《黎湧鄉陳氏譜》記載,此井建於南漢年間,其形方,故名方井,又名鳌頭井,平地穴。石出泉底,聳起如鳌。經過千年的風霜,井水至今清冽如初,井口也保存完好,村中村民後來也為古井加蓋井蓋。此外,記者翻閱了《狀元村文化》一書,也證實這口古井就是當年簡文會為解決飲水問題而挖掘的。

古跡傳教:狀元文化傳育世代後人

“每逢有學童行開筆禮,都會來取‘狀元水’洗臉、調墨,以承傳用狀元水,中狀元之意!”村民陳叔考上重點高中的孫子,中考時也曾取井水洗臉。陳叔告訴記者,黎湧小學於近年也曾組織學生穿上古裝,到井取狀元水洗臉,並舉行開筆禮。“這樣的活動就應該多舉辦,不僅能讓學生多了解黎湧村的文化和歷史,還能激發培養他們學習鑽研的興趣”。容婆婆說。

千年來,黎湧村村民代代相傳“狀元井”的故事,以此教育下一代要勤奮好學,取得好成績為家鄉爭光。正在一旁閒聊的老村民,也紛紛自豪地向記者介紹,村裡不僅出了兩個古代狀元,在上世紀九十年代的時候,居住在井旁的一戶簡姓人家,其三個兒女也分別考上了大學,成為黎湧村裡的現代狀元。“村中許多參加高考的學生,都愛到井取水洗臉,祈禱考個好大學,也許受到兩狀元的激勵,村中考上大學的學子也越來越多!”陳叔自豪地說。

石灣歷來重視文化建設。據了解,近年來,石灣鎮街道已對轄區文物保護點的所有資料進行了全面性的整理、補充,建立了較為完整的檔案資料,為科學保護、科學研究文物,發揮文物作用提供了較為全面、系統的資料。此外,石灣還對瀾石東部歷史文化進行整理,對瀾石黎湧村、石梁村、石頭村周邊等瀾石東部的歷史文化進行了多方位的深入挖掘,充實了石灣的歷史文化底蘊,在傳承和發展歷史文化的同時,不斷增強轄區居民對本土文化的認同感。

推薦閱讀:

廣東龍山書院二百年滄桑

圓明園簡介

福州三坊七巷重生記

火燒圓明園悲劇真相

- 上一頁:黨家村 東方傳統民居活化石

- 下一頁:廣東龍山書院二百年滄桑