徐聞城內村多彩的古文化歷史

日期:2016/12/14 18:44:38 編輯:古代建築史

椰子樹頭上的石狗

徐聞縣錦和鎮城內村,是一個特別的海邊小村莊。這個村莊不僅殘留有一段保護完好的明代古城牆、幾十座清朝時期修建的獨特房屋,還有為數不少的民國時期雕刻的石狗、石獅等。這些構成了該村獨特的古文化和豐富多彩的歷史。

村中景象

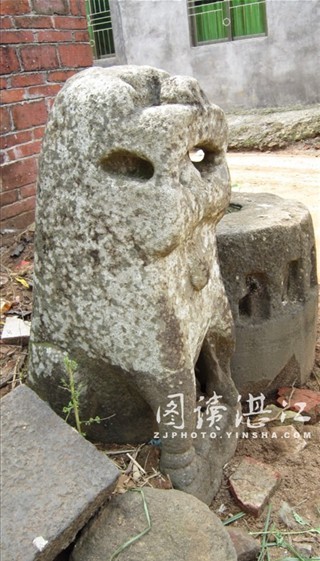

石狗石獅碑刻等構成城內村的特色石文化

石狗在湛江是一種特色民俗文化,而在錦和鎮的城內村,這種文化更濃更特別更深入人心。

城內村的村巷,有的東西走向,有的南北走向,也有的呈不規則的走向。記者近日在城內村的村巷上行走,發現不少村民的家門口都擺放著石狗。有的村民門口擺一個,也有的擺放兩個。村民明叔的家門口,就擺了兩個小石狗。明叔的家,是一座瓦房,院子的正中有一個大大的柴門。兩個小石狗,一個昂首左側一個挺立右側。兩個石狗大小差不多,重約30公斤。兩個昂首挺胸的小石狗,仿佛兩個“警衛”在目不轉睛地盯著明叔家門口,時刻在“保護”著明叔一家人。明叔告訴記者,兩個石狗,刻於民國時期,是爺爺那代人遺留下來的。那時兵荒馬亂,土匪又多。出於無奈的村民於是雕刻石狗,安放在自己的家門口,希望石狗能成為家人的保護神,保護家人平平安安。

大石狗

據了解,城內村現仍然保留有50多個石狗,那些石狗都是民國時期雕刻的。記者看到,大部分石狗都如明叔家門口的那樣小巧玲珑,也有少數高大威猛的。石狗大部分“仰立”在村民的家門口“站崗放哨”,也有一些被擺放在村口或村巷上。村民們講,石狗不管擺放在哪裡,在他們的心目中石狗已經變成了村民生命財產的保護神。

古城牆

除了石狗之外,城內村至今還散見少量抱鼓石、石礎、石龜、石馬凳、石獅、碑刻等與“石”有關的雕刻品。這些石制品,與石狗相互映襯構成了城內村的“石文化”。而這種石文化,在城內村得到了村民們的傳承和保護。

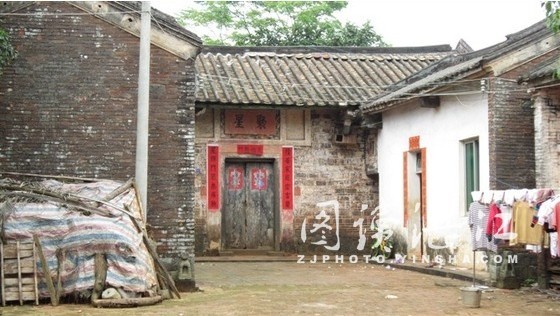

清代古屋揭示城內村當時高超的建築技巧

一個時代的建築物,體現一個時代的建築水平。錦和鎮城內村保留下來的30多座清朝古屋,同樣體現了當時村民們高超的建築技巧和水平。

推薦閱讀:

打開“老西門”看看上海舊市井

青島西閣裡街曾經的繁華

福州正誼書院沿海文化昌盛地

福建上杭古街

古石碑

城內村保留下來的清朝古建築,有單體式也有四合院式的。城內村文化樓旁邊的一座古祠堂,是該村清朝單體建築的代表。記者看到,該祠堂的牆體高超過了6米,系磚石混合結構。屋頂兩頭翹起,中間下彎,遠望如同一艘彎彎的龍船。

但它的特別之處是在屋內。記者走進這座古建築裡抬頭看到,屋頂的棟梁均是粗壯的杉木,最頂端也是最中間那條一頭還刻有一行繁體字。那行繁體字的前七個字清晰可見“大清光儲19年”,但後面那些字模糊不清了。由於至今沒有考證,因此不知道已經模糊不清的那些字究竟講的是什麼。更讓人歎為觀止的是,該建築裡面的橫梁用杉木,而豎梁卻用石柱。石柱有4條,每條長約2米。石柱並非從地上頂起,而是從離地5米高的地方頂住棟梁的。不知道如此構造,有何科學原理?有何作用?

還在使用的古井

村中四合院式的古屋,多為純磚結構。屋頂有的四角翹起,有的四角呈45度下垂。有的四角上有雕像,有的沒有,別具一格各有特色,但都充分體現了當時當地村民高超的建築水平和技術。據了解,城內村現存的30多座古屋,經考證均建於清朝時期。這些古建築,如今有的作為祠堂成了村民公共活動場所,有的成為私人住宅至今仍然有村民居住,而有的現在無人居住空置起來。不管是作為祠堂還是空置起來,那些古建築都被村民有意識地保護了起來。

城內村的清朝古建築,散布點綴於現代的建築之中。而由石頭鋪成的石道村巷,則在古建築和現代建築之間穿梭逶迤。人在石道上行走,感覺如同在歷史的隧道中行走,一種濃郁的古風撲面而來。

老屋

明代城牆記載城內村民抗擊倭寇的歷史

錦和城內村,除了民國時期的石狗和清朝的古屋外,該村最為著名的,是曾修建一座用於抗擊倭寇的錦囊所城。

據宣統三年《徐聞縣志》記實:錦囊所城於明洪武二十七年(1394年)安陸侯吳傑創樹,萬歷三十三(1605年)地震城崩,批示馮萬春重建。錦囊所城是一座用長方形條石壘砌而成的城堡。城牆高一丈八尺(6.5米),厚一丈六尺(5.3米),周圍長四百八十丈(1743米)。城池長六百九十六丈(2318米),寬六丈(20米),設東西南北四座城門,各門建有城樓。城垣四角建有瞭望台,方便對敵偵察、射擊和守御。《粵閩視紀略》記:“錦囊所城,東有港,小舟行十裡出大洋,有新寮島,此港又可通通明白鴿寨。”

石銅錢

另據《明史》卷三百二十二中“列傳”的廣東沿海諸衛所的戰事中就有記載:“明代初年海寇曾屢犯高州石城縣,並進而攻陷南海邊陲的錦囊所、神電衛。進入吳川、徐聞、陽江、茂名諸縣,悉遭焚掠。轉入雷、廉、瓊三郡境,亦被其患…….”從明朝之前開始,由於屢受海寇的侵擾,錦囊所沿海一帶就已經設防,並曾被倭寇攻陷過,後來又被朝廷派出重兵重新奪占回並加固增兵布防。

建於明代的錦囊所城,可惜飽經幾百年的歷史滄桑之後,目前僅保留下一小段珍貴的城牆。據城內村的村民反映,城牆遭到最嚴重的破壞是上世紀的1959年。那一年,為了堵海造田,村民把大部分的城牆拆掉,把城牆的石塊拉去修建海堤了。目前殘留的這段城牆,位於城內村西北郊,長約16米,底寬7米,上寬2米,全系長方形條石壘成。記者在現場看到,城牆上覆蓋著厚厚的野生植被,原先的瞭望台已經蕩然無存。不知道是什麼人,在城牆外側噴了這麼幾個字:保護城牆,人人有責。

殘留的那段城牆,不僅是一種被侵略的屈辱的歷史印記,也是一種反侵略的光榮歷史記載。因此,當地一些有識之士提出建議:當地政府部門應采取措施保護這段珍貴的城牆,莫讓那段抗擊倭寇的歷史只留在史書的記載中,而失去最珍貴的實物載體。

推薦閱讀:

打開“老西門”看看上海舊市井

青島西閣裡街曾經的繁華

福州正誼書院沿海文化昌盛地

福建上杭古街

- 上一頁:北京鐘鼓樓腳下的歷史變遷

- 下一頁:打開“老西門”看看上海舊市井