北京古風遺韻中的600年府學

日期:2016/12/14 18:43:20 編輯:古代建築史

魁星閣

一年級入學禮

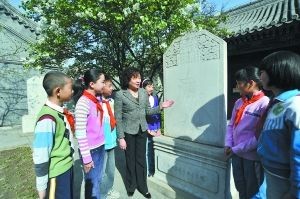

馬丁一校長在文天祥祠為學生講正氣歌

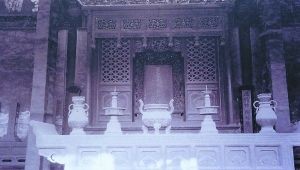

府學胡同小學文廟大成殿內供奉孔子牌位

府學胡同小學文廟泮池石橋與大成門

飛檐翹角,朱漆大門,兩重楹聯……尋常過客難免會將這裡誤認作王府、宗廟,可是,又分明聽得陣陣讀書聲從裡面傳來。舉目細看,大門之上高懸著一塊藍底金字的牌匾“府學”。到這時,人們才恍然大悟,原來這就是有著644年厚重歷史積澱、坐落在古風庭院中的東城區府學胡同小學。

今年8月,府學胡同小學成為北京市首批33所百年學校掛牌校之一,能夠入選,不僅僅因為是北京“資格”最老的小學,更因為數百年來對教育作出的努力與貢獻。今天的府學堅守“文化立校、文化立行、文化立人”的辦學理念,揚優秀傳統文化、養現代文明習慣,開設傳統與現代相融合的“博學”課程,為學生自由而充分、主動而生動、全面而獨特地成長注入不竭的動力。

“假孔廟”成“真官學”

時光倒回1368年,一座名為報恩寺的寺廟尚未建成,明朝大將徐達便已攻進元大都。廟中的和尚聽說明朝軍隊規定不能進入孔廟,慌忙中把一尊孔子像立於門口,寺廟得以保全。明朝建立後,“假孔廟”便成為官學,因為當時的北京叫做“大興”,官學便也命名為大興縣學,後來改名為順天府學,成為明清兩朝500余年間的官辦學校。

光緒二十九年即1903年,順天府學的東半部分改為學堂,稱順天府高等小學堂。1905年改為左翼八旗小學堂,1912年改名京師公立第二十八小學校,1949年改稱北京市第三區中心國民小學。至少經歷了六次易名的學校,終於在1958年正式定名為府學胡同小學。

“記憶中的母校是一座宏偉的古建築群”,這是1954年轉學到府學胡同小學的張愛民在《府學小學陽光育蕾》的回憶文中,對學校風貌的美好回憶。的確,學校裡,廟(大成殿)、堂(明倫堂)、閣(魁星閣)、祠(文天祥祠)四位一體,與現代化的教學樓、園林交相輝映。大成殿前的孔子像,更能體現中國儒、釋、道的文化精髓和孔子“君子不器”的教育思想。1984年,學校被定為北京市文物保護單位。

國學打造“小書生”

不同的環境形成了不同的文化,不同的文化影響了不同的人,正所謂“仁者樂山,智者樂水”。近山,使人樸厚堅定;近水,使人靈活巧變。府學胡同小學清楚地認識到,信仰和思想是文化的核心,府學的先賢哲人,給我們留下了寶貴的遺產。歷史的遺留,正是實實在在的中華文化教育的“課本”,比如,校園裡“動靜等觀”、“敷禮明倫”等建築遺跡,正在學生身邊潛移默化滋養著他們的文化情趣。所以,在這所極具中國文化情懷、充滿現代氣息的學府聖殿,傳統文化教育一直放在治學的重點位置。

在老校友的回憶裡,“學校重視傳統知識的教學,專門開設了大字課,每周兩節。當時同學們都備有一個小布口袋,裡面裝有墨、硯台、毛筆和涮筆的小缸子,掛在書包旁邊。書法學習先從基礎學起,老師要求我們反復練習橫豎撇捺,填充空心字,臨摹紅模子,最後才在米字格本上書寫。”

時至今日,府學胡同小學的孩子們更是一個個化身成為了溫文爾雅的“小書生”。學校在校本課程中安排,一二年級進行《弟子規》的學習,三四年級開設《笠翁對韻》課程,而五六年級的學生,則要接觸內涵更加深入的《論語》知識。

除了傳統經典誦讀以外,“琴棋書畫”以及茶藝也都進入國學課程當中。“高山流水”、“玉液移壺”、“關公巡城”……茶壺、茶盞在孩子們的手裡,變得格外靈動。學校抓住茶藝“廉、美、和、敬”的精髓,編寫《茶海飄香》的課程教材,組建茶藝表演隊,到古茶莊品茗,學習書寫關於茶文化的對聯等等,為學生提供了用濃厚的藝術氛圍包裹專業知識的精彩課程。現在,每到母親節,學校都會開展“母愛如茶”的大型活動,為媽媽敬一杯茶,道一聲謝。學校希望通過國學文化的熏陶,為孩子們自由而充分、主動而生動、全面而獨特地生活、學習埋下可持續發展的種子,讓教育的沃土充滿生機。

在學校的歷史記錄裡,有一則“四代同堂”的故事。1956年,美術教師溫西虹帶著學生們拜訪了畫壇巨匠齊白石大師。由於溫老師師承李苦禅先生,李先生又是齊白石老人的弟子,這群喜愛繪畫的娃娃顯然成了齊老的“曾徒孫”。如今,府學的學生們不僅可以走出校園拜訪前輩、參觀名作,還走出國門,進行交流訪問,以開闊眼界。

稚語童聲“正氣歌”

“天地有正氣,雜然賦流形……”府學胡同小學學生們的稚語童聲響徹文天祥祠。每年文天祥誕辰,學生都會手持菊花,面向先賢塑像,朗聲吟誦《正氣歌》。文天祥祠就坐落在府學胡同小學之內,成為學校的德育教育基地。走進文丞相祠,會唱《正氣歌》,了解《正氣歌》中的十二位歷史人物的故事,愛國主義精神與氣節不斷地滲透在每個師生的品行操守之中。

在老校友、老教師的腦海中,50年前的文丞相祠是一座兩進院落,當時作為校工的宿捨。祠堂前面的古棗樹,相傳是文天祥在此關押時所種。而微微向南傾斜的枝干,象征文公懷念南方故國之情。有時在校園中漫步,就會不知不覺地來到文丞相祠,想起那段為國家命運而抗爭的故事,愛國之情油然而生,民族的責任感與使命感不由自主地浮上心田。

曾有老校友動情地回憶,當年學校每當新學年開學,都會帶著新生到文丞相祠接受開學第一課的教育,要求學生要熱愛祖國。而且學校的愛國主義教育形式非常多樣,還有為烈士掃墓、到天安門宣誓入隊等等。

推薦閱讀:

福州丁戊山和孝義巷

上海大夫坊為誰而建?

官渡古鎮“復活”非遺

武當山玉虛宮的前世今生

- 上一頁:台兒莊古城的復活之路

- 下一頁:福州丁戊山和孝義巷