京城“白塔”散記

日期:2016/12/14 18:39:52 編輯:古代建築史

白塔

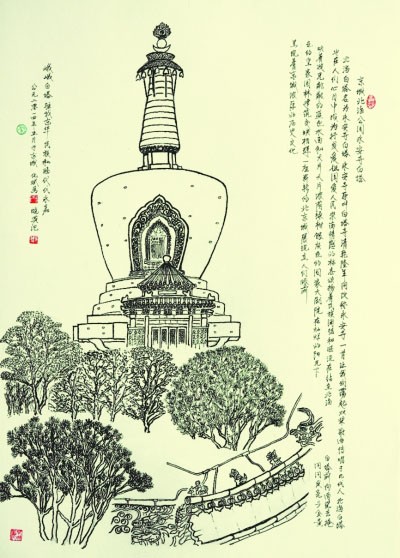

北京城歷史上建了不少白塔。例如:大覺寺的性音和尚塔、潭柘寺的捨利塔、玉泉山的妙高塔、黃寺塔院清淨化城的白塔、坐落在西三環中國畫研究院內的白塔庵白塔……北京的“白塔”,是一種覆缽狀的佛塔,因塔的顏色通體潔白,而被人們形象地尊稱為“白塔”。在京城眾多白塔中,最為著名的有兩座:一座在北海公園瓊華島山頂,人們稱之為“北海白塔”;一座在阜成門內“妙應寺”,人們叫做“白塔寺白塔”。這是北京城歷史上體量最大的兩座白塔。

“北海白塔”建於清順治年間,是一座藏式喇嘛塔,名為“永安寺白塔”,是永安寺的一部分。“北海白塔”是先有“白塔”,後有“永安寺”。“永安寺”建在瓊華島南坡中軸線上,原寺名叫“白塔寺”,清乾隆八年(公元1743年)才改稱“永安寺”。現在永安寺院內還立有清高宗乾隆皇帝(公元1735年—1795年在位)御制的《白塔山總記》和《白塔山四面記》碑刻。在瓊華島東坡半山腰上,立有兩通東西並列、大小形狀相同、螭(音:chi,古代傳說中一種沒有角的龍)首龜蚨(音:fu,腳背)的石碑:東面的一通為“建塔諸臣恭記碑”,是順治皇帝讓大臣們樹立的;西面的一通為雍正十一年(公元1733年)立的“重修白塔記事碑”。順治皇帝是清太宗皇太極第九子,清朝第三位皇帝,也是清朝入關後的第一位皇帝。在“建塔諸臣恭記碑”上,由大臣們用漢、蒙、滿三種文字镌刻著建築“白塔”由來和目的:“皇上仁孝性成,天從太平之祖也。親政以來,拳拳以愛養斯民為念……有西域喇嘛者,欲以佛教陰贊皇猷,請立塔寺,壽國佑民”。作為皇家園林,明朝時北海中並無藏式喇嘛塔。順治皇帝是根據西藏喇嘛諾木汗的建議,修建了這座藏式“白塔”。“諾木汗”就是塔爾寺的第一世巴珠活佛曲結金巴嘉措。

因為瓊華島上建起了藏式喇嘛佛塔—“白塔”,山名也改稱為“白塔山”了。瓊華島上立有石碑記載了“北海白塔”的歷史經歷:“白塔,建於清順治八年(1651年),塔高35.90米。清康熙十八年(公元1679年)及雍正八年(公元1730年)均因地震裂縫而重修過。嗣後歷年都進行過修葺,1964年進行過加固大修,1976年唐山大地震波及北京,塔上"十三天"被震毀,1977年修復,2005年對白塔及瓊華島古建築群進行了近百年來最大規模的修繕。塔前的善因殿是乾隆十六年(公元1751年)添建的,亭為重檐,上層圓頂簡瓦、板瓦、寶頂均為銅質鎏金。下層方檐為琉璃制品,牆面用455塊塑有佛像的琉璃磚鑲砌而成,南面為銅制的四扇隔扇門,裡面曾供奉"大成德金剛神像"一尊。白塔建成後曾在塔後設有高大的"五虎桿"和銅鐵質信炮,駐過親兵”。所謂“五虎桿”,是懸掛五色旗子和信號燈的旗桿;因此,又稱“五虎號桿”。“信炮”就是鳴放信號的“信號炮”。關於“五虎桿”“信炮”和駐守“親兵”,清高宗乾隆皇帝親筆御書的石碑《白塔山四面記·南面記》上說:“是塔後列剎竿五,或謂之轉梵經或謂之資瞭遠。其下為藏信炮之所,八旗軍校輪流守之。蓋國初始定燕京,設以防急變者。雍正年間復申明其令,載在史策,其發信炮金牌則藏之大內,予因思之比及藉此守其失守已發矣。然而靓此知懼凜”。實際上白塔是起警誡、警示作用的。美麗的“白塔”,也是莊嚴的“白塔”。

“北海白塔”造型十分精美,是北海公園主要景觀。北海公園地處北京城中心,原來是皇家園林,一般百姓不能隨意出入內。中國旅游出版社出版的《北海》畫冊上介紹說:在距今千余年前的唐代(公元618年—907年),北京被稱作幽州。“北海”是地處幽州城北部平原的一片天然湖泊。遼代(公元907年—1125年),幽州城成為陪都,遼帝將今“北海”一帶辟為游幸之地,稱為“瑤嶼”。金代(公元1115年—1234年)對遼代“瑤嶼”的進行了擴建,建設成了規模宏大的太寧宮;並將北宋汴京艮岳御園中的太湖石移置於瓊華島上。聞名遐迩的“燕京八景”中的“瓊島春陰”,就是在這個時期形成的。元朝(公元1206年—1368年)建立後,元世祖忽必烈於至元四年(公元1267年),以太寧宮瓊華島為中心營建大都,瓊華島及其所在的湖泊成為皇城禁地。永樂十八年(公元1420年),明朝(公元1368年—1644年)正式遷都北京,將京城的“北海”和“中海”“南海”統一稱“西苑”,形成“三海”的格局。作為明朝皇帝游覽休憩的主要場所,一些祭祀活動也在此舉行。《燕都叢考》上記載,清代每逢農歷十月二十五日還會在白塔山舉行“白塔燃燈”的祈福儀式。“屆時自瓊花島山下燃燈至山頂,燈光羅列,恍如星斗”,頗具京城“皇城文化”的特色。清朝(公元1636年—1911年),乾隆皇帝(公元1735年—1796年在位)對北海進行大規模的改建,奠定了現在北海公園的規模和格局。

辛亥革命後,1925年“北海”辟為公園對外開放。1949年新中國成立後,北海公園修葺一新。京城裡歷史最悠久、規模最大的皇家御園,成為勞動人民休息、活動的重要場所。“北海白塔”也在人們心目中,成為抒發愛祖國、愛人民崇高情感的標志。1955年,長春電影制片廠拍攝的新中國第一部少年兒童電影—《祖國的花朵》中的主題曲《讓我們蕩起雙槳》,就是在“北海公園”,以“北海白塔”為背景拍攝的。影片講述了“北京小學五年級甲班”的少年兒童生活、成長的故事。同學們共同進步、團結友愛,反映了人與人之間的真摯情感和新中國少年兒童幸福生活的美好。“讓我們蕩起雙槳,小船兒推開波浪。海面倒映著美麗的白塔,四周環繞著綠樹紅牆。小船兒輕輕,漂蕩在水中,迎面吹來了涼爽的風……”這首由劉熾先生作曲、喬羽先生作詞,北京少年廣播合唱團和長春紅領巾合唱團演唱的歌曲,旋律優美、節奏輕快、洋溢著青春的活力,唱遍了祖國大地。至今,人們每天都可以在“北海公園”裡聽到游客放聲高唱這首動人的歌曲。“紅領巾迎著太陽,陽光灑在海面上,水中魚兒望著我們,悄悄地聽我們愉快歌唱。小船兒輕輕,漂蕩在水中,迎面吹來了涼爽的風……”這部影片榮獲了“中國第二次(1954-1979)兒童文藝獎”故事片一等獎。那美麗的歌曲和美麗的“北海白塔”,伴隨著一代又一代的少年兒童,像“美麗的花朵”一樣,在祖國的懷抱裡幸福成長。

現在,如果在“晴空萬裡”的日子裡,登上瓊華島,站在“北海白塔”前,沿著“北海白塔”中軸線向南望去—掩映著波光粼粼的藍色水面和大片大片濃蔭綠樹,銀灰色的“國家大劇院”在燦爛的陽光下閃閃發亮,與金黃色的皇家園林建築交相輝映。一座嶄新的北京城展現在人們的眼前,同時也呈現出京城濃厚的歷史文化背景。