中國古代“航海熱”始於何時

日期:2016/12/14 9:34:54 編輯:古建築紀錄

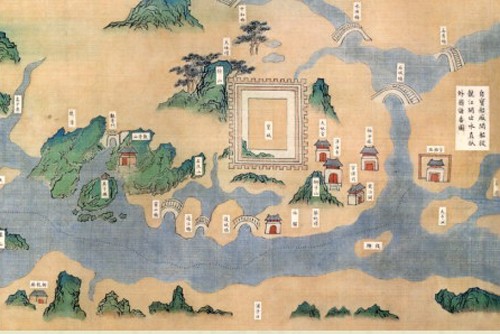

鄭和航海圖局部

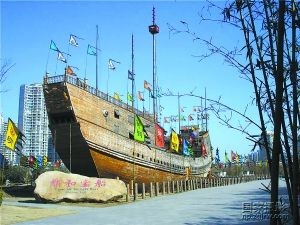

鄭和寶船

鄭和寶船過洋牽星古代海上衛星導航定位系統

中國人最早繪出南海諸島的航海圖

古代中國之所以能成為海上強國,與中國古人在航海技術上最先取得突破是分不開的。如舵、橹、錨、帆、船塢、羅盤、輪船、螺旋槳……這些與航海有關的硬件和技術,均是中國古人率先創造和發明的。

鮮為人知的是,中國古人還發明了古代版衛星導航定位系統“牽星術”。牽星術俗稱“過洋牽星”,這項發明與指南針一樣了不起。其功能相當於現代衛星定位和導航技術,但不需要成本高昂的衛星和終端電子設備,僅借助於一塊小木板,利用宇宙固有星體,就能完成船舶的海上定位和導航。這在當年是最先進的航海技術,時稱“火長”的船長們都擅此術。

這塊小木板,被古代中國的天文學家們稱為“牽星板”。牽星板十分簡單,呈正方形,共有12塊。最大的一塊邊長約明尺七寸七分,相當於24厘米,稱作“十二指”;依次為“十一指”、“十指”、“九指”……“一指”;每塊板邊長相應遞減2厘米,“一指”最小,邊長為2厘米。

板的中心穿一根約72厘米長的繩子,使用時,左手拿著木板,右手牽著那根拉直的小繩子,眼睛順著右手的繩端向木板看去,使木板的上邊緣對准星體,下邊緣對准海平線。此時使用的牽星板是幾指,星體的高度就是幾指。“指”是古代觀測星體高度的單位,一指約合1。34上下。

測出星體高度後,對照《過洋牽星圖》上標示的數據,便能定出船舶在海上的位置。如果觀測的指數與圖上無出入,說明船未偏離航線,否則就要進行修正。

與“牽星圖”一樣的航海必備工具還有“航海圖”。

中國最早繪出一張航海圖,就是南海諸島的海圖,成書於十三世紀初、由南宋地理學家趙汝適撰的《諸蕃志》中,便曾提到過此圖。現在可以看到的中國最早一張航海圖是《鄭和航海圖》,此為明宣德六年(公元1431年)鄭和船隊最後一次下西洋所用航海圖,一直畫到非洲東部,與現代衛星定位系統繪制出的航海圖一樣准確。

齊景公“六月不歸”“游於海上而樂之”

中國古人的海上活動始於舊石器時代

中國擁有漫長的海岸線,是一個不折不扣的海洋大國。從考古發現來看,中國古人的海上活動,至少在舊石器時代就開始。春秋時期的齊國、吳國、越國都是諸侯國中的海上強國,其中位於今山東境內的齊國最具實力,被稱為“海王之國”。從《說范·正谏篇》反映的信息來看,當年齊景公還喜歡海上旅行,曾“游於海上而樂之,六月不歸”。

秦漢時期是中國造船史上的第一個高峰,出現了古代中國第一波航海熱潮。

秦始皇時代,中國海洋大國已相當發達。據《史記·秦始皇本紀》記載,秦始皇第五次東巡期間,便曾乘海船巡海。而影響最大的是秦始皇二十八年(公元前219年),“遣徐市發童男女數千人,入海求仙人”,帶足了三年海上吃、穿、用物資,尋找長生“不老藥”。此舉便是當時中國海上綜合實力的體現,如果無此航海本事,秦始皇也不會相信徐福這名術士的一番話。據考古推論,徐福最後去了日本,日本新宮市內有一座徐福墓,前些年日本境內還發現了徐福子孫之墓。

如今史學界不少人仍將東渡日本的徐福,視為一名忽悠秦始皇的江湖騙子。其實如果從其航海活動本身來看,徐福當屬中國史書有明文記載的第一位遠洋航海家。

在200年後的漢武帝時期,中國已擁有當時全球最為強大的遠航船隊,這回,航行的地方更遠。據《漢書·地理志》記載,秦漢時中國古人已遠航印度洋,到達了“已程不國”,此即今印度洋上的島國斯裡蘭卡。並在此,與經紅海過來的黎軒國(古羅馬帝國)進行貿易,開辟出了海上“絲綢之路”。

大冀船春秋時期的戰列艦

吳國已出現完整“戰艦編隊”

現代海上強國標志之一,是擁有航空母艦、戰列艦、巡洋艦這類超大排水量的海上巨型艦船,在古代,也是這樣。

春秋戰國時期,東臨大海的吳國,便擁有了當時世界上最整齊、形式類似於今航母作戰群的戰艦編隊。據《越絕書》記載,當時吳國的“海軍總司令”是伍子胥,有一次,他向吳王阖闾匯報戰艦系列和時稱水軍的水上作戰部隊的訓練情況時稱,吳國戰船有“大翼”、“小翼”、“突冒”、“樓船”、“橋舡”等,水軍訓練辦法參考陸軍步兵(陵軍)的“車戰法”。

對比分析,發現大冀船如陸軍的重車,相當於現代海軍的主力戰列艦;小冀船則如陸軍的輕車,航速很快,相當於現代驅逐艦;突冒船如陸軍攻城的沖車,相當於現代攻擊艦;樓船船身高大,方便觀察敵情,如陸軍的樓車,相當於現代的指揮旗艦;橋舡如陸軍的騎兵,是一種輕型戰船,相當於現代沖鋒舟、登陸艇。吳國還有一種叫“艅蝗”的重型戰船,比大冀船還大,到秦代時此種戰船被稱為巨舸。這些不同功能的戰船,組成了吳國龐大的戰艦編隊。

樓船漢代的巡洋艦

漢武帝劉徹七乘樓船巡海覓仙

先秦時代的樓船,到漢武帝時,已發展為巨型主力戰船。顧名思義,船大到可以在上面建高樓才叫“樓船”。據《史記·平準書》記載,樓船高十余丈,相當於今二十幾米;樓分三層,分別叫“廬”、“飛廬”、“雀室”,其中雀室是瞭望指揮平台,方便觀察水上敵情。

樓船還將內陸城牆的防御設計理念巧妙運用,各樓層建築了高約3尺的“女牆”,作為士兵的軍事掩體,同時在牆體上開設相當於今機槍眼的“箭孔”,方便攻守。為了防止船體被擊穿,在無現代軍艦專用鋼板的情況下,工程師在樓船的周邊用堅硬的木板做出“戰格”,關鍵部分再蒙上皮革,加強船身防護。

東漢時,戰船種類和分工更多,作為主力戰艦除樓船外,還有“斗艦”等;用於攻擊,且具有防護性能的有“蒙沖”、“露桡”;用於前鋒突擊的有“先登”;偵察哨兵行動時,則乘坐“斥候”。

元狩三年(公元前120年),漢武帝曾下令在當時的首都長安(今西安)城西南挖出方圓40裡的昆明池,建造樓船,訓練漢代水師,並以“樓船”命名了這支特種部隊。

如果要比喻的話,樓船便是漢代的航空母艦,至少也是一艘巡洋艦,是當時世界上最大的戰船。除了作戰還可當豪華渡輪使用,與制造慘劇、首航便沉沒的英國泰坦尼克號有一拼。漢武帝便曾以海上尋仙為名,七次乘坐樓船巡海。

木蘭舟宋代的航母

“一舟數百人,中積一年糧,豢豕釀酒其中”

到唐代,中國海上“絲綢之路”已完全開辟。阿拉伯商人蘇萊曼,於公元851年東游印度、中國等國,後其在《東游記》中記述,唐代的海船特別巨大,波斯灣風高浪險,只有中國的海船能航行無阻,阿拉伯的貨物都是裝載在中國海船上,進行遠洋貿易。

真正全面體現古代中國海上實力的,當是宋代。宋代設多處專門用來建造航海用船的大型船廠,比唐船型體更大的海船出現。1974年夏天在福建東南泉州灣後渚港出土了一艘宋代海船,全船總長達35米,排水量至少在400噸,載重200噸以上;1987年在廣東陽江海域發現的“南海一號”宋代海船,排水量可達600噸,載重近800噸。最後考證,這些沉船均是宋代進行海外貿易的遠洋貨輪。

從記載來看,在考古發現的沉船中還有更大的。宋人周去非撰《嶺外代答》 “木蘭舟”條記載,木蘭舟是一種當年遠航南海的遠洋貨輪,“舟如巨室,帆若垂天之雲,柂長數丈。”這條船一次可以載幾百人,船上儲存一年的糧食。為了解決副食品供應,還在船上養豬釀酒,即所謂“一舟數百人,中積一年糧,豢豕釀酒其中”一說。

這樣的巨型航船,簡直是一座浮動的海上小島,除了武器裝備和動力不同外,和今天的航空母艦能有什麼區別?

鄭和寶船明代的航母編隊用船

“七下西洋”成為當時世界航海史上一大壯舉

到了元明以後,中國的海上強國形象達到了頂峰,其中元代是古代中國海上擴張最鼎盛的時期。元代朝廷利用南宋強大的海上力量,建立起了自己的海軍(水軍)部隊。先後東征日本、進軍占城、安南(今越南)、南擊爪哇(今印尼爪哇島)。其中東征日本時兩次渡洋打到日本本島,後因元世祖忽必烈病逝,朝廷才放棄三征日本計劃。

明代的海上實力則以鄭和“七下西洋”成為當時世界航海史的一大壯舉,比西方哥倫布航海要早87年,至今仍是一項世界紀錄。鄭和所率船隊比今美國航母戰斗群還龐大,有一次所率的大船便達62艘,船隊人員總編制為27800人,是目前世界上最大的航空母艦美國尼米茲級核動力航母全員編制的四五倍。 鄭和下西洋用船叫“大寶船”。據《明史·鄭和傳》記載,大船長達四十四丈,明代營造尺一丈相當於現在3.2米,也就是說當時鄭和的大船約長達142米,堪稱“明代航母”,當時沒有一個國家能造出這麼大的船,同時代哥倫布去美洲乘的是排水量近百噸的三條帆船,在當時的歐洲已是大船了,但與大寶船相比,只能算是小小船。

明代的海上主力戰艦是“福船”和“廣船”,戚繼光收復台灣用的就是這種戰艦。一直到清代中期,中國仍是海上強國。

(編輯:申燦)

- 上一頁:中國古代地震預測始於何時

- 下一頁:文化遺產不是用來賺錢的

熱門文章

熱門圖文