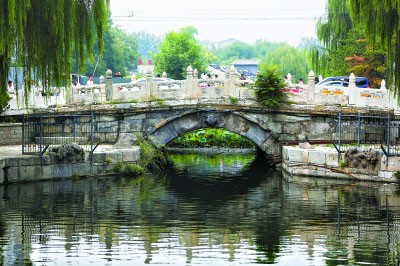

通州復建古文廟整體景觀

日期:2016/12/14 17:19:49 編輯:古建築紀錄

在三教廟內,保存著三根巨型皇木。

“通州是京杭大運河重要的漕運港口,自古以來被稱為‘京門’。”昨天,記者從通州區文委了解到,為了重現大運河河畔文化景觀、保護運河文化的完整性,通州古文廟“學政署”的復建正在加緊進行,預計明年完工。

“學政署”復建明年完工

正在復建的元代“學政署”,位於大運河北端、象征運河文化包容性的三教廟西側,運河文物專家周良告訴記者,復建預計明年完工,這對保護運河文化完整性具有重要意義。

通州三教廟位於大運河與通惠河的夾角處,緊鄰大運河北端通州州政府北側,是大運河北端的重要標志,也是全國唯一一處位於州治旁邊的三教廟。三教廟由象征儒釋道文化的三座廟宇組成,位於最前方的是代表儒家文化的文廟,位於右後側的是代表佛家文化的佑勝教寺,位於左後側的是代表道家文化的紫清宮。“文廟體現著封建王朝幾千年來的正統思想。然而,維護地方穩定不能單依儒家統治,還要輔以道教、佛教。可以說,以‘倒品字形’排布在大運河北端的三教廟,體現了大運河帶來的融合性的運河文化。”

在三教廟最前端的文廟,創建於元大德二年,比國子監還要早4年,也是除北京孔廟以外,華北地區最大的儒教廟。周良介紹,據不完全統計,從這座廟宇“走出去”的儒士有2名狀元、141名文進士、517名文舉人以及1700多名進入國子監的貢生,是華北著名的官辦學府。

文廟西側的“學政署”復建正在進行。據周良介紹,“學政署”與文廟主體同設於元代,是老師、教官居住、辦公的地方,相當於“教務處”,今年5月開始修復。通州區博物館館長鄭旭升說,此次復建建立在大量考古勘探的基礎上,整個工程以遺址原貌為樣本,復建後的“學政署”將完整呈現當年的風貌。

周良還透露,復建後的“學政署”主要有兩個職能:一是作為文化展陳場所,向公眾展示大運河文化;二是作為國學教育的活動場地,發揮其本身作為教育管理機構的歷史功能。“可能會開辦國學班,一切都還在規劃中。”

騰退居民區占地120畝

“學政署”的復建並不是通州區政府著手恢復運河文化的全部內容。通州區文化委員會副主任楊根萌告訴記者,文廟西路整體景觀格局的復建工程即將動工,包括“學政署”、“訓導署”、“文帝祠”等多處已被拆除的古建,將恢復歷史風貌。

“我們現在所在的文廟,其實並不是歷史上文廟的全部。文廟本是一座五進院落的建築,而現存的‘文廟’是其中的第三進院落。”規劃中的文廟整體格局復建工程,針對的是已消失在歷史長河中的文廟前兩進院落的復建。

目前,規劃復建的區域內建有一座居民社區——司空小區,還有一條通車馬路——司空分署街。“該小區占地面積120畝,約70000平方米。前期考古勘探確定了古文廟遺址,通過北京市文物局的批示,區委區政府決定在申遺之後將這個小區全面拆除,總投資27億元。其中80%以上的用地將依照‘修舊如舊’原則,按原址原貌用來恢復文廟的整體格局。”

據楊根萌透露,目前社區內80%的居民已完成了選房搖號。復建工程還需通過文物局報批、材料入庫、專家論證等流程,預計在小區居民全部搬離後,3年內可完成文廟景觀的整體恢復。復建後向公眾免費開放。

古文廟整體格局的復建工程是申遺後通州區委區政府恢復運河文化面貌的“大動作”。“作為京杭運河重要‘港口’,通州自古以來就是‘京門’,其歷史地位毋庸多言。運河文化也包含教育文化。歷史上,除京城以外,華北地區教育水平最高的地點首推通州。本次文廟復建工程,也是為了重現通州在教育上重要的歷史作用。”騰退居民區120畝,恢復古文廟整體景觀格局楊根萌說。

- 上一頁:中國古鎮李莊

- 下一頁:古城核心 凸顯歷史文化特色