文化遺產是否存在“瀕危”? 探訪一些古鎮尋答案

日期:2016/12/13 23:25:02 編輯:古建築紀錄

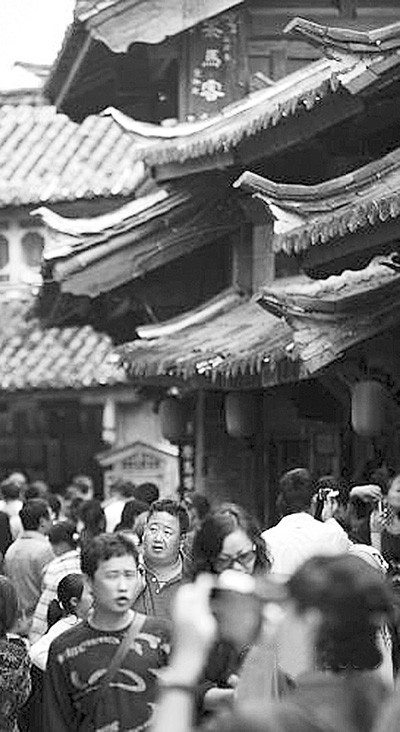

2007年,“十一”黃金周期間,雲南麗江古城游客爆滿

“

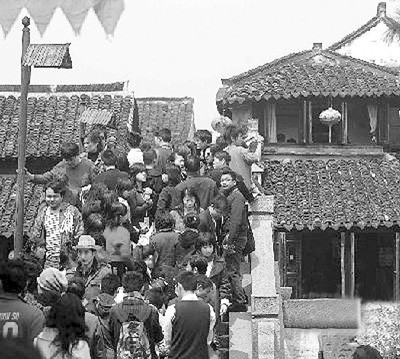

“2009年清明假期,西塘的人潮。

“如果就用一句話,你想對著鏡頭說些啥?”我在扪心自問。

這是2012年的5月14日。我站在大運河上的塘棲古鎮岸邊,在央視的攝像機前准備說出5天來的采訪感受。每年的5月前後都是最忙碌的。為了“中國文化遺產日”的到來,一個由電視和文字媒介組成的小組已經持續工作了3個月。今年,我們選定古村和古鎮,探訪的主題是“文化遺產,是否存在瀕危”。

在我身後,著名的廣濟橋在細雨中清晰可辨。毫無疑問,它仍是這裡所有古樸風貌的核心,兩岸的人們仍然以此作為每天生活的重要通道。塘棲古鎮當年處在生命低谷的時刻,拆走了太多的古舊建築材料,運往那時已經開始展現“第二春”的江南古鎮,如烏鎮,如西塘,甚至干脆燒掉。今天,我要了解的是:它,又在模仿烏鎮嗎?

2006年,烏鎮、西塘、周莊和甪直,組合為“江南水鄉古鎮”列入“中國世界文化遺產預備名單”。十字形的內河水系將烏鎮劃分為東柵、南柵、西柵和北柵。1999年,烏鎮東柵開發工程開啟;2001年,東柵景區正式對外開放,以其原汁原味的水鄉風貌和深厚的文化底蘊,一躍成為中國著名的古鎮旅游勝地;然後是規模更加宏大、圍牆更高、效益令人驚羨的西柵……然而隨著游客的蜂擁而至,真實、完整的風貌逐漸縮小變少,“再現”、“重建”成為最多最大。烏鎮,已經可以說是半真半假的了——從列入“預備名單”至今,只用了短短的5年。

將攝像機在烏鎮、西塘和周莊錄下的畫面同時展現,你會發現它們有著驚人的一致。

“如果,用一句話來說出感想,”我懷著復雜的心情,在塘棲古鎮對著攝像機將所見所聞做個概括:“應該呼吁將半真半假從中國的申遺預備名單上除名了。”

為什麼?只不過是短短的5年。那時不僅有“江南水鄉古鎮”,在全社會一鼓作氣努力下入選的更有“大運河”;那時的我們意氣風發暢想無限。但沒有人會想到有這樣的時刻,去討論如何去否定,去“除名”,而除去的,又是我們最好的家當!

1985年,中國加入聯合國《保護世界文化和自然遺產公約》。截止到2011年6月,全球共有725項世界文化遺產、183項自然遺產以及28項文化與自然雙遺產。我國共有41處自然文化遺址和自然景觀列入《世界遺產名錄》,占世界第三位。

與此同時,中國也開始進入充分利用文化遺產,實現經濟效益最大化的時期。迅速擴大的城市化規模,追求到極致的旅游人數,成為了顯著的特征。

掰開手指一算,到我寫下這些文字的時刻,我所加入的中國文化遺產日特別節目小組,足跡已經遍及雲南、浙江、江蘇、山西、湖北、山東、河南、江西、河北和福建的13個調查點。能夠展現的,其實只是已拍攝到的眾多文化遺產瀕危亂象的極少部分。現實是,還有更多的文化歷史風貌區,在不同程度地受到破壞。

幾乎不用任何提示,你就會強烈地感到,這種破壞,常常是故意、或者至少是過失地人為進行的。

所以,也就出現了一個新的現象:來自於媒體和公眾的關注越是頻繁,破壞的速度越是加劇。所有的原因皆源於,經濟利益成為了各地追求“申遺”和使用文化遺產的核心驅動力。

更何況,對利益的貪望,是沒有上限的……

不得不說的,還有我們熟悉、自豪的雲南麗江古城。1997年12月,麗江列入了《世界文化遺產名錄》。

麗江古城正在悄然發生變化的是水。在1997年聯合國教科文組織評述麗江古城的文字中,有著這樣的描述:“麗江還擁有古老的供水系統,這一系統縱橫交錯、精巧獨特,至今仍在有效地發揮著作用”。水,在麗江文化遺產構成中占據著核心的位置。麗江古城的房屋多粘水而居,隨著水勢構成一條與河流並行的建築長廊,水道密布穿牆而過,形成了家家泉水、戶戶垂柳的景觀。水道與黑龍潭連接,黑龍潭為古城儲存著來自玉龍雪山上的融水。北京大學的阙維民教授自2002年開始關注麗江生態環境問題,這也成為北京大學城市與環境學院必修課程《城鎮遺產保護規劃》的教學案例。

按照阙維民的研究,自上世紀90年代到2000年初10年間,玉龍雪山的雪線上升了110米,“這就意味著每年的雪線上升了10米。如果玉龍雪山沒雪了,如果玉龍雪山下游的滲水被擋住了,黑龍潭就沒有水”,隨之,麗江文化遺產核心價值中,水的原真性自然就消失了——這一切,都源自於迅速且過度的城市化,也就是說目前的開發水平,早已遠超出了麗江文化遺產能夠承載的最大容量。

至此,我們基本上可以作出這樣的判斷:在真實和完整的標准下,麗江被關注的應是“過度”;烏鎮、西塘和周莊,則是過多的“拆”和“假”。所以,如果探究記者為啥會冒出將半真半假“除名”的念頭,則是因為現狀和認知都在明白無誤地闡明:再也不能通過半真半假的東西傳遞給社會一個危險的信號,即“過度”和“造假”可以瞞天過海、可以有未來。

與可以看到的消失相比,這種危險的信號,更加危險也更加缺乏應對的方法。我們稱之為“第二種瀕危”。

其實,“第二種瀕危”受到關注,與全社會渴望進一步參與文化遺產保護的進程密切相關。由關注物到關注人;由關注個體到關注風貌;由激情參與到方法參與……在這種社會背景下,如何破解“第二種瀕危”的3個核心症結,就擺在了人們面前:

1、如何有效解決,在經濟利益推動下,故意或者過失地放棄對文化遺產保護的敬畏和堅守,從而造成假遺產增多的難題。

2、如何盡快讓公眾認識到,文化遺產人人有份,是個於己利益攸關的“民生”問題。

3、如何為社會參與者和公眾提供明確、有效的法律支持和可行的方法。

我們正在經歷的,是人類歷史上難以循例的文化遺產保護的特殊階段。“第二種瀕危”,也成為這一段歷史空間中最厚最銹、最難打開的一扇窗。

況且,根本沒有退路存在。