讓歷史街區在世界中“存活”

日期:2016/12/13 23:10:02 編輯:古建築紀錄

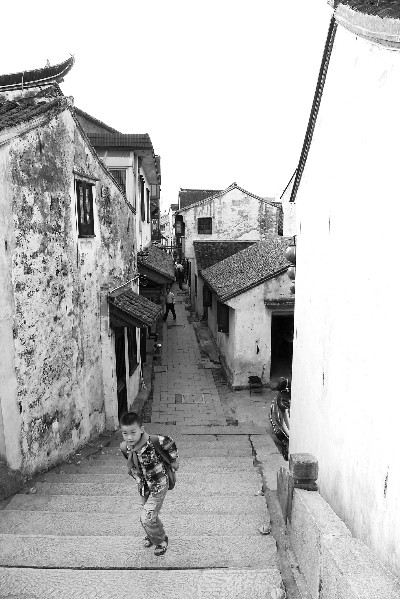

江蘇蘇州沙溪古鎮歷史文化街區現狀

歷史文化街區是構成歷史文化名城的傳統風貌和反映地方景觀特色的重要文化遺產,也是依照《文物保護法》和《歷史文化名城名鎮名村保護條例》應當嚴格保護的重點對象。近年來,不少名城名鎮的歷史文化街區在保護與適度開發利用等方面進行了一些成功的探索,但也有一些地方的歷史文化街區或被當作危舊房地區拆除改造,或是為了旅游開發,被打造成為新的休閒景區或明清仿古街。在2011年住房和城鄉建設部、國家文物局聯合開展的國家歷史文化名城、中國歷史文化名鎮名村保護工作大檢查中,歷史文化街區的保存狀況堪憂正是名城保護中最為突出的問題。

從歷史文化街區的評定標准看,歷史文化街區一般需要具備歷史遺存的真實性、街區風貌的完整性和居住生活的延續性三方面的條件。在這“三性”標准中,由真實的歷史遺存形成的整體歷史環境氛圍,構成了歷史文化街區物質形態的基本特征。街區內的各類歷史遺存皆應是真實的歷史建造物,而不是後期重建或仿造的建築物。而分布在街區內的歷史建築和歷史環境要素可以是不同時期建設形成的,並不一定要是城市某一最為輝煌時期的典型代表,其構成的整體風貌特征基本協調即可。因此,對街區環境進行適當的整治改善是必要的,但沒有必要按某一時代風貌全新復制。

歷史文化街區是由大量普通歷史建築、傳統民居構成的具有地方特色的歷史地區和居住街坊。在歷史街區范圍內除文物古跡外,還應當分布有大量的歷史建築和其他未列級的文物資源。近年來,一些名城的歷史街區,將居民動遷後拆除文物保護單位以外的所有歷史建築,然後將其建造為仿古風貌建築,從表面上看,此種舉措是為了改善居民的生活環境,但實質上卻並不一定能夠徹底解決城市貧困等社會問題。

因此,歷史街區的保護,不但要保護文物古跡、歷史建築等文化遺產,還要改善居民的居住環境條件,促進城市的社會經濟向前發展。說的更直接一些,歷史街區保護從一開始就與改善民生的使命緊密聯系在一起。歐洲國家保護歷史街區之始也面臨老城區環境質量低下的現實問題,一些城市的做法是政府給予房屋所有者維修費用50%的補貼以鼓勵對舊建築的保護利用,還有的城市政府將這些舊建築的產權買下並進行維修改善後,作為社會住宅出租給低收入者或青年學生使用。國內外成功的歷史街區保護實踐表明,歷史街區保護整治項目可以作為改善老城舊區居住環境的有效途徑。好的歷史街區保護規劃,不但要改善居住環境條件,讓居民住得舒適,而且還要防止老城舊區在環境條件改善之後,生活成本急劇提升導致大量居民的被迫外遷。

2008年施行的《歷史文化名城名鎮名村保護條例》再次強調歷史文化街區是歷史文化名城特色與風貌的重要組成部分,歷史文化街區的保護是為了在整體上保持和延續歷史文化名城的傳統風貌。規定“保存文物特別豐富、歷史建築集中成片、能夠較完整和真實地體現傳統格局和歷史風貌,並具有一定規模的區域”為歷史文化街區。此外,《保護條例》還規定:城市、縣人民政府應確定公布、保護“具有一定保護價值,能夠反映歷史風貌和地方特色,未公布為文物保護單位,也未登記為不可移動文物的建築物、構築物”,即將文物保護單位和登記不可移動文物以外的歷史建築納入了依法保護的范疇。

在此需要進一步強調指出的是,除了依照《文物保護法》切實保護文物保護單位、登記不可移動文物,依照《保護條例》積極保護傳統民居、近現代建築等歷史建築以外,其范圍內還應盡可能地保留保護其他一般歷史建築和歷史環境要素。當然一般歷史建築的保護不必像文物建築那樣“不得改變原狀”,可以進行建築設施設備的更新改造以適應現代生活的需要。對有損壞的歷史建築要按原樣維修,對新建建築可以適當改造整飾,對街區整體環境、街巷景觀進行整改改善,以恢復街區的歷史風貌、提升地區的環境品質。所以說,對於北京的四合院、上海的裡弄等一般歷史建築破損、搭建過多等現實狀況,需要通過保護整治來改善破舊建築的環境條件和景觀面貌,而不應當采取大拆大建、推倒重來的極端改造方式。

歷史文化名城保護已走過了30年的艱辛歷程,遺憾的是,時至今日在歷史街區保護工作面前除了需要繼續防范“建設性破壞”外,還要防范“保護性破壞”。在大規模的舊城更新之後幸存下來的一些歷史街區,由於多年沒有得到實質性的維修、維護,建築破敗、設施老化現象比較普遍,現在一些地方將其作為“危舊房”改造的對象,徹底推倒後建造高樓大廈,這樣做也許改善了部分居民的居住條件,但也導致了城市積澱的歷史文化的快速消解。

還有一些地方投入巨資對歷史街區進行“紳士化”改造,全部遷出原住民,把房子重修後高價出售使得歷史文化街區變成有錢人居住的新社區、或變成高檔娛樂休閒場所、或變成專供旅游參觀的人造景區,這些做法都不是歷史文化街區保護的方向。也許這些街區內的歷史建築的修繕、維修工程做得還不錯,但將原住居民全部搬遷改為高檔商業用地,街區特色和城市文化的“根底”被徹底改造。街區內的原住居民沒有了、城市生活消失了,保護真實的城市特色和傳統文化的環境條件就不再存在了。與上述做法相對的是,有的城市還將非物質文化遺產集中在歷史街區展示展演,將居民的生活場所徹底轉變為文化“秀”場的利用方式,也會給歷史環境的真實性與完整性帶來一定的負面干擾和影響。

歷史文化街區本來就是城市居民的“生活世界”,歷史街區保護應當通過對真實歷史遺存的適當修繕、維護或改建,對歷史環境的整體改善和基礎設施的強化等工程措施,實現保護歷史街區場所和保持社區活力的綜合目標。在城市快速發展的階段,需要采取適當的規劃策略,讓歷史街區在生活世界中生存、生長,而不是簡單將其作為盆景式或標本進行所謂的永久保存。城市要發展,社區求變貌,但在歷史環境中的一些變化需要通過好的保護規劃進行適當的控制引導,街區的變化應當是可調適的,其變化的成果應當是符合居民共同願望趨向預期目標的。真實的歷史環境保護是文化多樣性發展的基礎,也是對抗全球化背景下外來文化沖擊的策略和措施,因此,即便歷史街區保護比起文物古跡保護更加困難,各級地方政府也應當開展艱苦的工作和不懈的探索。