解密五台山最古老的顯通寺院

日期:2016/12/14 17:29:32 編輯:古建築紀錄

顯通寺是五台山建立的第一座佛教寺院

銅塔原有五座,按東西南北中方位布置,象征五座台頂

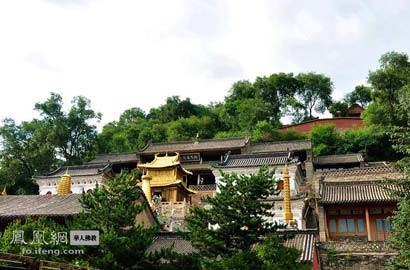

顯通寺

顯通寺被稱為五台山的“開山之寺”

顯通寺位於佛教聖地五台山台懷鎮中心區,是五台山建寺最早、規模最大、影響最廣的寺廟,1982年被公布為全國重點文物保護單位,在整個五台山寺廟集群中獨享尊榮。

五台山宗教文物部門這樣評價顯通寺:顯通寺是五台山建立的第一座佛教寺院,是五台山佛教文化的發源地和發展中心,其發展歷史不僅見證了中國佛教發展的歷程,而且是五台山佛教文化的縮影,同時也是研究中國北方佛教文化的活標本。寺內除文物建築本體外,還保存有豐富的佛教藝術珍品,蘊藏著極為豐富的佛教文化內涵,具有較高的歷史、科學和藝術價值。

走進這座蜚聲中外的古剎,試圖解密其獨特的魅力所在。

千年古剎“顯”神韻

走過通往菩薩頂的顯通寺牌樓,再穿過寫有“震悟大千”、如同城門樓式建築的顯通寺大鐘樓,剛站在顯通寺小山門前,一道低沉雄渾的誦經聲悠然傳來。

進入院內,踏著青石古道西行,蒼松掩映下,那古色古香的大山門似張臂擁抱而來——這個大山門,才是顯通寺真正的山門。大山門坐西向東,前有長方形台基,面闊三間,進深六椽,前後設廊,朱漆大門。山門正面高懸一面豎匾,藍底金字,上書“大顯通寺”。山門南北兩側分別立有一通“龍”“虎”草字石碑,是明代萬歷年間山西巡撫、“雷雨居士”傅光宅所書。

進入寺內,蒼松古柏如傘似塔,香煙袅袅中,古韻猶存的殿堂氣宇軒昂。顯通寺是五台山建寺最早的寺廟,初始被稱做“大孚靈鹫寺”,北魏孝文帝時期擴建後又名花園寺,唐太宗時重修,武則天時曾改名大華嚴寺,明太祖重修賜額“大顯通寺”。明萬歷年間改稱永明寺,清康熙二十六年復名大顯通寺,此後一直沿用至今。

顯通寺被稱為五台山的“開山之寺”?追根溯源,顯通寺的悠久歷史居然起源於帝王一夢。

據《清涼山志》等多種古籍記載,東漢永平年間,漢明帝劉莊夢見一頭頂發著光的金人,待他正要向金人發問時,那金人卻悠然升空,向西飛去。第二天,他把夢境告訴了大臣們,最後與大家議論的結果是“西方有神稱為佛,且佛有佛經,金人往西飛去,可能就是佛”。漢明帝派大臣蔡愔、秦景等人赴西域拜佛求經。

當蔡、秦等在大月氏(今阿富汗一帶)求得佛經、佛像時,巧遇在當地宣揚佛教的天竺(今印度)高僧迦葉摩騰和竺法蘭,立即邀請他二人來中國講經授法。之後一行人白馬馱載佛經、佛像於永平十年十二月來到洛陽。永平十一年,迦葉摩騰和竺法蘭離開洛陽,來到清涼山(即五台山),發現這裡不僅是文殊菩薩演教和居住地,而且還有一座阿育王佛捨利塔,更主要的是發現顯通寺所踞地極像天竺國的靈鹫山(釋迦牟尼修行處),為此他們奏明漢明帝後便在此建起了規模宏大的靈鹫寺。為顯弘信之意,漢明帝又加“大孚”二字,這就有了顯通寺的前身“大孚靈鹫寺”。

采訪中,五台山宗教文物管理局局長劉文光介紹:“顯通寺歷史價值極高,其創建時代早,影響廣泛,受到歷代帝王倍加尊崇,現存建築保存了明清建築的時代特征,各建築的建造和維修痕跡反映了地方做法的獨特性,是地方做法和工藝的實物例證,體現了明清時期五台山地區的物質生產、生活方式和風俗習慣。”

特色殿堂“通”古今

顯通寺坐北朝南,占地面積43700平方米,全寺共有殿、堂、樓、閣、禅房、僧捨等建築110座,建築面積16100平方米,為五台山規模最大的寺廟。

從南到北的中軸線上,顯通寺建有七重殿宇,分別為觀音殿、文殊殿、大雄寶殿、無量殿、千缽文殊殿、銅殿和後高殿,在兩側則建有鐘樓、鼓樓、祖堂、伽藍殿、羅漢堂、禅堂、客堂、東西廊房、僧捨等。殿堂輝煌壯麗,各具特色,無一雷同。

在這裡,木制、磚券、銅鑄的殿堂竟同處一寺。

木制的顯通寺大雄寶殿,是寺內中軸線上自南而北第三座殿宇,也是五台山最大的大雄寶殿,重建於清光緒二十五年。殿宇坐北向南,面闊七間,四周回廊,重檐庑殿頂,建築面積791.86平方米。大殿明、次間梁架為七架梁對前後雙步梁、單步梁,通檐用六柱;山面梁架設計不循傳統陳規,賦有不凡創意,結構簡約精練、外貌氣魄壯觀,造價節約經濟,在我國明清眾多的重檐庑殿建築中屬於稀例。它是顯通寺僧眾進行早晚功課的集合場所,也是舉辦盛大佛事活動的場所,整個殿宇雕梁畫棟、富麗典雅,殿內橫梁上高懸乾隆皇帝御書“真如權應”和光緒皇帝御書“欽福銘恩”木匾各一塊。殿內佛壇上供釋迦牟尼佛、藥師佛和阿彌陀佛等橫三世佛,周圍塑觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩等“三大士”,兩側是十八羅漢。

磚券的顯通寺無量殿,是寺內中軸線上自南而北第四座殿宇。據說,無量殿因取“佛法無量”之意而得名,又因該殿為唐代清涼國師撰述《華嚴經疏》的制疏道場,故名“七處九會殿”。此外,因殿內不用大梁和柱子,被俗稱為“無梁殿”。

無量殿為明崇祯九年(1636年)重建,磚石仿木拱券結構。殿坐北面南,由上下兩層組成,明七間暗三間,進深三間,重檐歇山頂。該殿是藏經的殿閣,殿內明間佛壇上供盧捨那佛,東次間內安放八角十三級密檐式木塔1座,西次間供一尊藥師佛。在這裡曾有許多神奇的傳說,即便是在現代,也發生過一件“功德無量”的傳奇故事:那是在1939年日本侵略者占領五台山前夕,八路軍轉移前將一批槍支彈藥寄存在無量殿樓上,後日軍進駐顯通寺,百般尋找八路軍遺留武器,最後小和尚禧炳冒險將武器從日寇眼皮下運出,譜寫了一曲“無量殿內抗戰歌”。

青銅鑄建的銅殿坐北面南,是寺內中軸線上自南而北第六座殿宇,系萬歷三十四年(1606年)高僧妙峰祖師募化13省布施所鑄,重達10萬斤。銅殿面闊、進深均為3間,高約5米,重檐歇山頂,前檐設六善槅扇門窗,上雕鑄刻草木花卉、飛禽走獸。槅扇中間雕鑄二龍戲珠等36幅精巧玲珑的圖畫。殿內四面雕镂著跏跌而坐的佛銅像一萬尊,殿正中供文殊銅像,有“萬佛朝文殊”之稱。

劉文光對記者說道:“顯通寺極具科學價值,寺內各明清建築的梁架形式、斗栱造型、屋頂舉折等客觀地反映了這一時期五台山的建築技術水平與施工技術成就,部分建築結構不僅沿襲了早期建築的技術手法,同時采用了當時官式建築的營造技藝與工程做法,形成了獨特的地域性營造手法。無量殿是我國明代磚結構建築的典型代表作品,是研究中國古代磚券結構的鮮有實例,具有較高的科學研究價值。銅殿為明代鑄銅建築的精品,是研究明代冶鑄工藝和技術水平的重要實物。”采訪中,劉文光對顯通寺充滿了深深贊許。

佛俗魅力“大”無邊

顯通寺歷來地位顯赫,在宋代為五台山十大寺之一;明代,該寺設“僧綱司”,統轄全山僧寺;清代,是五台山五大禅林之一。今天的五台山佛教協會、宗教文物管理局均設於此。

從古而今,顯通寺高僧輩出,不僅在國內佛教界,在東南亞也有廣泛的影響力,是國內外觀光游客、游僧禮佛朝拜的首選地。五台山大型的宗教活動多在這裡舉行,寺內舉辦的水陸大法會,規模巨大,儀式復雜,吸引著海內外眾多的佛教徒,有廣泛的社會影響力,在弘揚五台山佛教文化的同時,也極大地豐富了當地民俗文化。

特殊的地位使顯通寺傳說不斷,影響廣布,佛俗魅力盡顯。

在顯通寺山門外的大鐘樓上,懸掛有明朝天啟年間銅鑄“幽冥鐘”一口,實際重量為9999.5斤。那麼為何只差半斤而不鑄成1萬斤呢?據傳說是為了避諱“萬歲”的萬字。在顯通寺的山門前,有“龍”“虎”石碑把門,卻沒有“四大天王”的布局。

相傳五台山塔院寺與顯通寺原為一寺,後分成兩寺,塔院寺分走了天王殿,後來顯通寺欲把水陸殿(今觀音殿)改為山門殿,但傳說會發生火災,最後就有了“有龍虎把門,不用四大天王勞駕”的傳說。在文殊殿前,有兩座八角碑亭,碑亭裡各立一通漢白玉石碑,東邊的石碑上有字,系康熙御筆。西邊的碑上卻沒有字,人稱“無字碑”。立碑是為了刻字記事,這一通碑上無字用意何在,至今無人能說清。

在顯通寺銅殿前面西邊那座銅塔上,還有一個小土地與大土地的傳說。原來西邊銅塔下有個拇指大小的小銅廟,內坐著“土地”。

那麼試想一下,廟才有拇指那麼大,其中的“土地”能有多大?其實,這位“土地”著實是個“大土地”。相傳,康熙有一次來朝台,發現了小銅廟裡的“土地”龍顏大悅,信口笑道:“好大的土地!”哪知,話音未落,就見小廟裡那個小土地“撲通”一聲跪下來:“謝主龍恩!”從此,顯通寺裡的這個小土地,就憑著康熙隨便說笑的一句話,變成了山西的“大土地”……

顯通寺內,不僅有風格各異的建築群,更有講述不完的歷史和傳說。它以無盡的魅力,吸引著海內外的香客前來朝拜。

- 上一頁:盛唐時期開封最大的相國寺寺院

- 下一頁:我省佛教寺院的鼻祖之靜修寺

熱門文章

熱門圖文