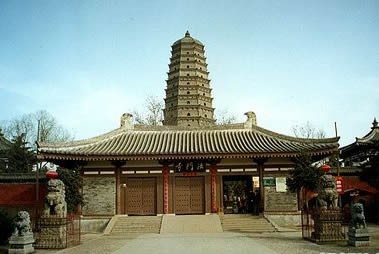

“皇家寺廟”法門寺

日期:2016/12/14 17:37:07 編輯:古建築紀錄

法門寺位於扶風縣城北十公裡的法門鎮。始建於東漢末年,發跡於北魏,起興於隋,鼎盛於唐,被譽為“皇家寺廟”,因安置釋迦牟尼佛指骨捨利而成為舉國仰望的佛教聖地。法門寺,因捨利而置塔,因塔而建寺。原名阿育王寺,隋改稱“成實道場”,唐初改名法門寺。元魏和唐初都曾拓展寺院,唐高宗顯慶年間修成瑰琳宮二十四院,建築極為壯觀。原塔俗名“聖冢”。唐貞觀年間改建成四級木塔,明隆慶三年(1569)木塔崩塌,萬厲七年至三十七年建起十三級八面磚塔,高四十七米,清順治十一年(1654)因地震塔體傾斜裂縫,民國二十八年底(1939)朱子橋將軍捐資補修寶塔,一九八一年八月二十四日因淫雨連綿寶塔崩塌。

據史載:元魏二年(555);隋仁壽二年(602);唐貞觀五年(631);三次開塔就地瞻禮捨利。唐高宗顯慶年;武則天長安四年;肅宗上元元年;德宗貞元六年;憲宗元和十四年;懿宗鹹通十四年,均以極其隆重的儀式迎請至宮內供養。宋代法門寺也曾恢復到最大規模。明、清兩代法門寺雖有所衰,地方官民信眾仍盡力整修。

新中國成立後,法門寺香火漸盛,道場興隆。一九八四年人民政府落實宗教政策將法門寺交由佛教界管理。一九八七年政府決定重修寶塔,清理塔基時發現了自唐懿宗鹹通十五年封閉的唐代地宮,適逢四月初八佛誕日,喜獲釋如來真身捨利及上千件法物寶器,法喜遍滿,普天同慶,從此法們寺揭開佛元新頁。

一九八八年法門寺成功舉辦了國際性的“釋迦如來真身捨利瞻禮法”,並正式對外開放。十余年來在黨和政府宗教政策的指引下,在澄觀、淨一法師的帶領下,在佛教四眾的努力下,先後修建了大雄寶殿、長廊角亭、鐘鼓樓、禅房、寮房等訪唐工程。一九九八年對寶塔地宮進行裝飾,使其莊嚴再現,體現無上法門,體現無盡法界,結合歷史,宗教信仰,社科藝術等內容為一體而又是供養佛指捨利的大曼荼羅壇場,再現唐密曼荼羅之精華,使法門寺成為中國佛教首區。

熱門文章

熱門圖文