貴陽黔明古寺

日期:2016/12/14 17:31:00 編輯:古建築紀錄

黔明寺位於南明河畔、陽明路。始建於明末,重建於清乾隆年間。後人在擴建寺宇時曾掘出镌於乾隆三十六年(1771年)的重修黔明寺碑記。鹹同年間,黔明寺被士紳舒竹平及子舒華樓占有,改名為"舒家祠堂"。民國21年(1932年),廣妙法師移駐於此,藏經日豐,皈依者眾,成為重要叢林。由福善和尚主編、以研究佛教為宗旨的《海潮音》雜志在黔明寺出版兩期。西藏聖露活佛曾到黔明寺傳法。貴州省佛學會一度設於黔明寺內。

黔明寺坐北朝南,現存山門、影壁、大雄寶殿、觀音閣、藏經樓及客堂、齋堂等建築,占地3000多平方米。主體建築之一的大雄寶殿為三開間單檐歇山琉璃頂,內供釋迦等塑像,外牆張貼《佛祖故事》連環畫。大雄寶殿後方為三重檐八角攢尖琉璃頂觀音閣,閣前“大悲閣”黑漆金匾為著名書法家、時任中國佛教協會會長趙樸初生前所書,“誓願宏深處處現身說法;慈悲廣大時時救苦尋聲”楹聯為著名書法家、時任貴州省博物館名譽館長陳恆安生前所書。觀音閣前左右兩廂分別為面闊三間、上下兩層之客堂和齋堂。齋堂前檐懸掛巨型木魚,長2米許。觀音閣後方為三重檐歇山琉璃頂藏經樓,樓內庋藏佛教典籍和若干書畫精品,具有重要文物價值。

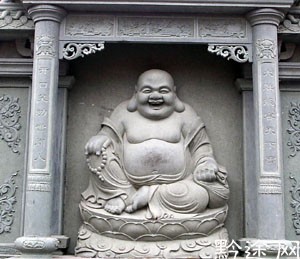

黔明寺的一大特點是將彌勒和韋馱分別塑於影壁正、背面。彌勒作笑口常開大肚狀,兩側配以“大肚能容天下事;開口笑勸世間人”對聯。彌勒原為菩薩,從佛受記,將繼承釋迦佛位,為未來佛。黔明寺中所奉彌勒為五代契比和尚形象,人謂其彌勒之化身。契比又號長汀子,五代後梁明州奉化(今屬浙江)人,常以杖頭挑背布袋入市乞討,人稱“布袋和尚”。影壁背面的韋馱塑像身著武將服,手持金剛杵,兩書有對聯:“直對慈顏崇法化;橫揮寶杵振禅宗。”韋馱在佛教中被視為護法天神,居四天王三十二神將之首。

黔明寺自創建以來,中經鹹同起義、抗日戰爭等重大歷史事件,曾由寺廟變成祠堂,又由祠堂回歸寺廟,並從普通佛寺一度變成研究場所,誠為非同尋常的宗教建築。2006年國慶期間,黔明寺歷經近一年的修復後,正式對外重新開放。修復前的黔明寺,地域狹小,占地面積不足2000平方米,一到大型會期、節日,消防和安全隱患十分突出。修復後的黔明寺占地面積達3210平方米,新建了寮房、偏殿、法堂、鐘鼓樓、石山門,整個寺院布局合理,錯落有致。圖為修復後影壁正面的彌勒像。

推薦閱讀:

李鴻章享堂昨起再度免費開放

宋代古橋今安在?福州城內25座僅6座仍在使用

涉僑未保護歷史建築處境堪憂

揚州古城試水微型“民居客棧”

- 上一頁:山西晉陽西山大佛

- 下一頁:資福寺:阜陽鬧市的千年古剎