鞏義千年古剎慈雲寺將獲再造

日期:2016/12/14 17:29:41 編輯:古建築紀錄

在鞏義市青龍山五十三峰環繞之間,矗立著被譽為“白馬同鄉、少林共祖”的千年古剎慈雲寺。慈雲寺創建於東漢明帝時期,是佛教傳入中原後,由天竺高僧攝摩騰、竺法蘭創建的第一座民間佛教寺院,距今將近兩千年歷史。一個月前,北京大學考古文博學院與鞏義市東部組團改革實驗區共同簽訂了打造“青龍山慈雲寺佛教實驗考古基地”的協議,將為慈雲寺景區編制佛教實驗考古專項規劃,對青龍山山體進行統一規劃,利用國內外石窟造像研究成果,在青龍山開鑿石窟和摩崖造像。目前,各項工作正在有序進行。

千方百計請來北大專家

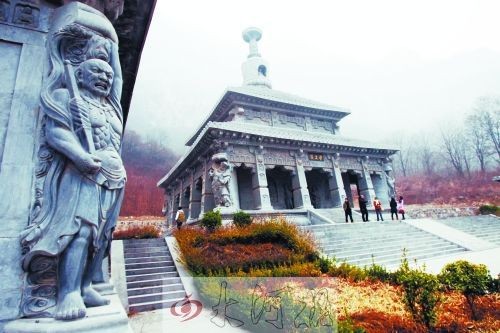

昨天上午10時許,青龍山的霧氣仍未散去。遠遠看去,慈雲寺如同雲中仙境,充滿了神秘感。

在慈雲寺後山的半坡上,放有幾十塊殘破的石碑。地面上,有許多鑽孔,其中50多個孔中插有小木棍,木棍上標著“記號樁”字樣。據慈雲寺景區有關負責人介紹,經北大考古專家的勘探,此處便是慈雲寺的塔林遺址,下面曾埋葬著僧人的屍骨。這裡原來有200多座塔。由於年代久遠,塔林損毀嚴重。“文革”期間,剩下的20多座塔也全被砸毀拆除。近些年中,不斷有開荒的山民在此挖出過石碑、塔石、塔帽等,但山民並不知道它們的價值,有的順手扔掉,有的抬到家裡蓋房子用。一個月前,北大考古文博學院的考古人員在此進行了勘探,先後在這處山坡上打了2000多個孔,最終探到了50多座埋藏在地下的塔基。為了便於以後的深度開發和塔林遺址恢復,考古人員在這50多個下面有塔基的孔中,插入木棍作為標記。

據大峪溝鎮黨委書記龐國棟介紹,北京大學考古文博學院在中國考古界鼎鼎有名。去年11月,他聽說北大考古文博學院的專家正在對鞏義石窟寺的佛文化造像進行數據采集,立即趕到石窟寺,熱情邀請專家們到青龍山慈雲寺看看。

“當時我想,只要能把這些考古專家請過來,帶他們上山看一看,就一定有辦法吸引住他們。”龐國棟說,果然,專家們一上青龍山,就被這裡的自然風景和慈雲寺的深邃佛教文化底蘊所吸引。

開鑿石窟打造佛教聖地

昨天上午11時,在慈雲寺東側的祖林施工現場,記者看到,全部用青石雕刻的一座主塔和兩座輔塔已經建成。

“截至目前,祖林排水工程已完工,廁所、石廊設計已完成,碑廊、儀門、貢字碑、現字碑招標已完成,正在加工石料。”據工程負責人介紹,祖林是把佛教帶入中原的兩位高僧攝摩騰、竺法蘭的圓寂之地,工程計劃總投資4000余萬元,占地面積40畝,建築面積1200平方米。祖林的恢復將為佛教信徒尋根拜祖提供可靠依據,它的建成將填補整個佛教界和建築界的空白。

“兩年後,沿著山路我們將看到綿延不絕的摩崖石刻,還有新開鑿的石窟。”昨天上午,龐國棟告訴大河報記者,與北京大學考古文博學院合作後,將為慈雲寺景區編制佛教實驗考古專項規劃,對青龍山山體進行統一布局,利用國內外石窟造像研究成果,在青龍山開鑿石窟和摩崖造像。

據了解,北大考古文博學院的專家將利用激光三維技術,在青龍山山體上制作各種佛教造像。專家們曾對青龍山崖石的結構做了化驗,認為非常適宜雕刻。

據河南省文物局的工作人員介紹,青龍山慈雲寺是佛教傳入中原後所建的第一座民間寺院,保存有隋、唐、元、明、清時期古建、石刻、摩崖等文物數百件,其中隋代造像幢、雙足靈相圖、五十三峰圖和唐代古塔等尤為珍貴。慈雲寺石刻2013年入選了第七批全國重點文物保護單位,彰顯其價值之高。鞏義市與北京大學合作在青龍山慈雲寺景區規劃開鑿石窟造像,是我國佛教實驗考古的一種有益嘗試。

“此次簽約標志著青龍山慈雲寺保護開發進入一個嶄新的階段,對於大峪溝鎮打造慈雲寺、祖林、摩崖造像三大佛教景觀和‘慈雲寺+少林寺+白馬寺’中原佛教文化旅游金三角具有重要的現實意義。”鞏義市副市長賀傳偉說,按照規劃,青龍山慈雲寺風景區由兩部分組成,一是核心景區,即慈雲寺佛教朝聖板塊,主要規劃有慈雲寺、祖林秘境、塔林、禅茶洞天等重點項目。二是產業區,即環湖禅修休閒度假板塊和怡養小鎮板塊,主要規劃有空谷梵音、慈雲禅院、西游記樂園、花源山村、綠谷樂活度假村等重點項目。核心景區有兩大節點工程,一是北京大學考古與實驗考古學項目,打造的摩崖群像將成為景區核心吸引點之一。二是塔林工程,占地面積28畝,目前整體規劃已完成,即將開工建設。這兩個項目將為大峪溝鎮打造全國佛教文化聖地提供強有力的支撐。

- 上一頁:元代古建築博物館——普照寺

- 下一頁:太行山天長古鎮城隍廟古村落