天時地利人和,讓番禺沙灣古鎮潛心“穿越”復古

日期:2016/12/14 9:37:51 編輯:古建築紀錄

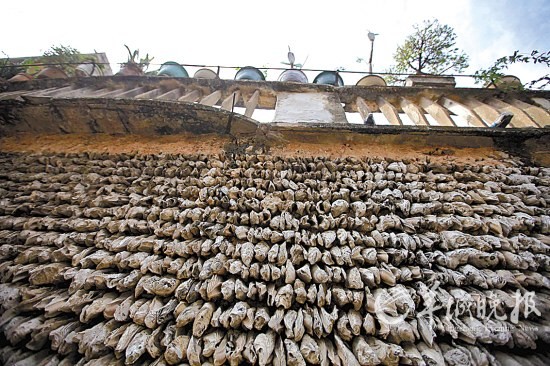

沙灣古鎮的蠔殼牆

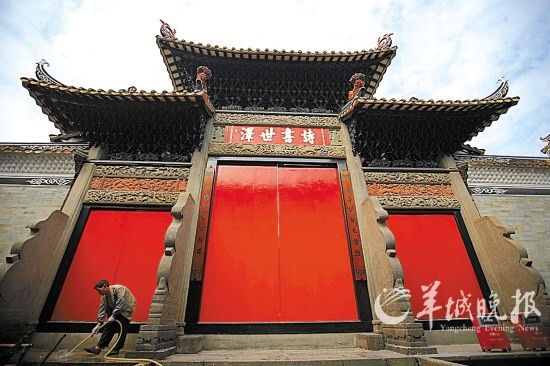

留耕堂一對門神好威風

留耕堂門內有門,門門氣派

文/羊城晚報記者魏新穎

通訊員潘宣

圖/羊城晚報記者蔡弘

在起源地聽最地道的廣東音樂,品嘗最地道的沙灣小吃,客居最地道的嶺南民居……只要你親臨番禺沙灣古鎮,都能收獲“地道”感受。昨日,記者在嶺南沙灣古鎮保護修復與旅游開發新聞發布會上獲悉,經過3年的保護式建設,以留耕堂和清水井廣場為重點的沙灣古鎮保護修復和旅游開發第一期工程於2012年元旦對外開放。

現場探訪

來到沙灣古鎮,留耕堂是一定要去的地方,它是沙灣的標志性建築。據資料顯示,留耕堂又名何氏大宗祠,始建於元朝至元十二年(公元1275年),距今700多年,是番禺現存年代最久遠、規模最宏大、造工最精巧、保存最完好的宗祠。

踏進這座“嶺南綜合藝術之宮”,記者發現,宗祠整體已基本修葺完成,祠內祠外十分氣派,讓人啧啧稱艷。不少游人已然聞風而至,先睹為快。記者偶遇廣州大學大四學生小陸,她欣然告訴記者,她是地地道道的番禺人,閒時,很喜歡到沙灣走走,“我去過陳家祠,的確很漂亮,但留耕堂也有獨特魅力,這裡放眼看不到高樓大廈,避過城市的繁華和喧鬧,只有藍天白雲襯托的古祠獨具神采”。

“好!重新修復起來當然好啦!畢竟是自己的祖宗祠堂。”65歲的何翠崧自出生以來就一直守望沙灣。撫摸著留耕堂的一磚一瓦,何姨感慨地說,留耕堂一直伴隨著何氏後人的成長,聽長輩說,逢年過節,或家族裡有喜慶大事,族人都會在這裡擺宴聚會,彼此言歡,那種和諧,刻骨銘心。

記者徜徉古鎮的車陂街,穿越時光。古時,這裡是富人、名人聚居之地,至今仍保留了不少名人故居。廣東音樂名家何博眾、何柳堂、何與年、何少霞等,都曾在這裡居住過。位於車陂街的三稔廳對廣東音樂的發展更是有著深遠的影響,廣東音樂名曲《賽龍奪錦》、《雨打芭蕉》就是從這裡發祥、遠播。三稔廳是一座頗具規模的特色古建築,庭內一棵茂盛的三稔樹翠綠挺拔,據說三稔廳也因此得名。廳內梁閣下共有30余幅壁畫,其中多是以“何氏三傑”所作名曲為意境繪成。

在介紹古鎮的保護修復情況時,沙灣鎮鎮長李志華信心十足:“沙灣將采用‘政府主導、社會參與’的運作模式,未來把該項目打造成集歷史、文化、商業於一體的國家5A級旅游區。”

李志華透露,通過組織古鎮區4村具一定威望的村民和各界人士成立民間顧問組,自籌資金成立古鎮旅游開發公司,帶動飄色、廣東音樂、飲食等民間文化向產業化發展。通過旅游開發,努力使地方經濟得到發展,旅游資源得到保護和開發,村民生活得到改善。

目前沙灣古鎮的開發正處在初期階段,現代商業卻無孔不入,如何避免古鎮開發過度商業化?負責主持編制《廣州市番禺沙灣古鎮(中國歷史文化名鎮)保護規劃》的華南理工大學建築學院郭謙教授表示,沙灣項目遵循“先保護,後修復與完善、利用”的原則,嚴格限制過度商業化。

據悉,明年沙灣古鎮景區還將開發濕地公園、鳥類保護區等綜合性旅游項目。未來,位於沙灣轄區的寶墨園、南粵苑、留園、瑞園等嶺南特色園林將統一納入沙灣古鎮歷史文化區。

“沙灣游”知多D

沙灣古鎮歷史文化街區面積達7萬平方米,保存了大量明、清、民國時期的古建築,擁有超過100座宗祠,傳統的嶺南古建築民居300多間;核心區居住人口大約1萬多人,原住民占了60%左右。目前,已修繕了留耕堂、聚福樓等一批具有歷史文化價值的明清古建築,重現清水井片區4座古建風貌,初步完成了39條古街巷、長達5.2公裡的管線埋地、雨污分流首期整治和部分街巷的外立面整飾。

“穿越”特色

-家庭旅館

首期旅游核心區將打造廬江週道3號、鶴鳴巷3號別墅等7間家庭旅館。目前有4間已完成外牆整飾,進入水電布裝、室內裝修階段,預計新春開張迎客。

-古味商鋪

古鎮街區內有明清時期“上住下鋪”特色的商鋪26間,除了保留和發展“當當雲吞店”、“牛奶皇後店”等傳統特色店外,還將把大巷湧路打造成特色手信一條街,安寧中路、光裕路一帶打造成飲食街,安寧西街一帶打造成休閒酒吧街。廣州12月28日電