千年流坑的魅力

日期:2016/12/16 19:20:48 編輯:古代建築名稱千年流坑的魅力

這是一村一姓一千年不變的董氏家園;這是人文荟萃,勝跡琳琅的村落。這是國務院公布的“全國重點文物保護單位”。這是被譽為“千古第一村”,地處贛南偏遠山區的撫州市樂安縣流坑村。

一個初冬的艷陽天,正午的陽光灑遍大地,村口那株披著一身金色外衣,戴著串串翡翠項鏈的古樟伸開臂膀,迎接著一個個慕名而至的遠方客人。我們手拉手與被日月親撫了千年的迎賓樹擁抱過後,便進入了這個被人間煙火熏陶了千年的村莊。

流坑,四面群山拱挹,秀峰疊翠;一條碧水澄澈的烏江逶迤而來,擁抱村莊;十裡枝繁葉茂的香樟,延綿江岸。我置身其中,尚未品讀她的歷史,就被那井然有序的縱街橫巷,鱗次栉比的陳祠舊捨,長庭深院的殘檐破拱和門前捨裡的石額木匾組成的畫卷深深吸引。

董燧是流坑家喻戶曉的人物,明代嘉靖年間,官至南京刑部郎中的董燧辭官回鄉,帶頭並發動族人捐資,重新規劃流坑,用了近20年時間把流坑改造成七條東西巷,一條南北巷如梳子形布局的村莊。七條橫巷,一式東建碼頭,西設望樓,既可接納江風,又能護村御敵。所有巷道,全都設渠引廢水入湖,沉澱後排入烏江。如此科學規劃,讓今人也十分佩服。

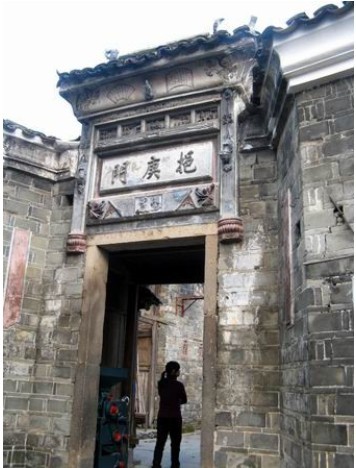

恢弘的畫卷裡,更多的是小巷大街被殘破包裹著的民居。馬頭牆,圓木柱,青磚黛瓦,空斗磚牆,半掩半露的雙坡屋頂,造型多樣的照壁門樓,雕花嵌畫的門扇棂窗,還有磚雕、木刻、彩繪,全都以濃厚的贛派風格,顯示著我國古代建築藝朮的魅力。

在幽深的鵝卵石街上穿行,沿街一座座經歷過明風清雨的祠堂,一個個懸掛於堂前“父子進士”、“ 兄弟聯科”之類的牌匾和一串串記錄功名的旗桿石引起我極大的興趣。尤其是當我走進掛著“流坑村文物博物”牌子的祠堂,讀到開村始祖董合、第一位舉人董文廣、第一個進士董淳和“五桂齊芳” 的同科五進士、文武狀元董德元、董藻、理學家董燧等人物小傳,流浏過有300多賢人儒士的“流坑歷代功名榜”後,腦海便畫上一個深深的問號:一個地處遍遠山區的流坑,如此人才輩出,難道真是風水造化之玄機?

文館,又稱江都書院,我一跨入“儒林發藻”的大門,就被這座始建於明未,經多次重修的董氏族學散發出來的書香氣息包圍著。文館內有寬敞的講堂,舒適的書房,典雅的“文昌閣”,一切盡顯海藻特色;尤其是供奉大儒董仲舒等先賢的“敕書樓”, 更是重工裝飾,彩繪梁棟,透雕窗花,處處凸現流坑重教崇賢之風尚。村裡人告訴我,流坑第一舉人董文廣中舉以後,決心用教育來振興家族。他回到家鄉,辦書院,招學徒,納賢才,拉開流坑崇文重教的序幕。從此,30多間書院書屋便在流坑的土地上誕生。從流坑書院的門裡便走出了文武兩狀元,走出了34名進士和90個舉人,走出了100多位從主薄、知縣到尚書、宰輔等官員。崇文重教使董家成了江西歷史上聲望極高的大家族;氤氲書香為流坑積澱了深厚的人文底蘊。