四川雅安東界鄉村的古建遺存

日期:2016/12/14 17:42:29 編輯:古建園林

一處古老的建築,記錄著一段繁華的歷史。散落鄉村的遺存,訴說著不為人知的秩事。逐步崛起的偏遠山村,從歷史中走來,邁向新的發展之路。

今年7月,名山縣馬嶺鎮康樂村的觀音堂,被列入四川省文物保護單位的古建築行列中。

深秋時節,朱淋祥從馬嶺鎮街上回到老家康樂村,再次走到屋後的觀音堂。站在古老的建築面前,看著地上殘存的遺跡,朱淋祥有些興奮。作為康樂村黨支部書記,朱淋祥仿佛看到了村裡發展的曙光。

神奇“霸下”遠近聞名

雅安之東,總崗山尾端,與丹稜縣、蒲江縣交界處的名山縣馬嶺鎮康樂村。

十多戶村民的古舊房屋分列於公路兩旁,一條小溪沿著村民聚居點蜿蜒而過,置身其中,讓人仿佛到了某個古鎮。

一座古老的建築,安靜地伫立在眾多民居中。

“這就是觀音堂大殿。”朱淋祥說。

觀音堂大殿,為重檐歇山式抬梁結構。雙重屋檐下,是最具明清建築風格代表的斗拱結構。前檐、山牆施柱頭鋪作、轉角鋪作斗拱八朵。這種斗拱采用交錯法,栌斗對角密排,斗上交叉十字拱橫列左右,自然連接。

“這是明代建築。”名山縣馬嶺鎮文化中心主任汪中偉多次來到康樂村了解文物,對該村的觀音堂有著細致的研究。

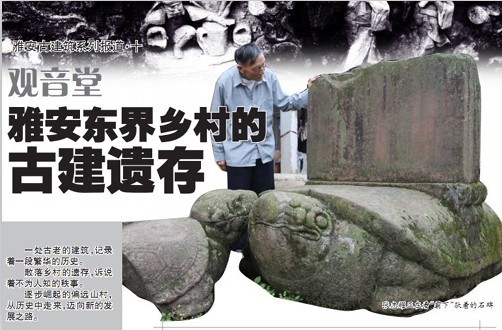

大殿台階下,散落著眾多石塊,其中兩塊“形似龜”的石頭特別引人注目。一塊上部殘缺的石碑被一只“形似龜”馱著,另一只“形似龜”卻只有半截身體。

“石碑下的動物,在中國古代叫作赑屃(bìxì),又名霸下,是龍之九子之一。”汪中偉摸著石碑下的動物說,“它的形狀像龜,長年累月地馱載著石碑,,是個任勞任怨的大力士。人們在廟院祠堂裡,處處可以見到它,據說觸摸它能給人帶來福氣。”

“霸下”是我國傳統文化的一種獨特表現,是中華文明幾千年沉積的結果,是廣大勞動人民的智慧,在經意或不經意間創作出來的文明結晶。一般情況下,“霸下”應該是分列於廟院兩邊的,顯然,這裡曾出現過兩只“霸下”。

仿佛是故意為之,兩只“霸下”的頭部緊挨在一起,仿佛在說著悄悄話。實際上,作為雅安偏遠山村裡的古老遺存,這兩只“霸下”吸引了眾多外來游客。“很多人慕名前來參觀研究。”村裡的老人說。

推薦閱讀:

窦大夫祠裡的文化與智慧

洞庭風月岳陽樓

深圳深藏高樓群中的古老圍屋

與鳳凰齊名的福建長汀古城

明朝建築重現輝煌

觀音堂大殿周圍,有著眾多石雕遺跡,證明古建築的歷史久遠。在一塊“重開觀音禅寺記”的石碑上,寫著觀音堂的修建時間為“大明正統六年歲在辛酉冬”。

據碑文記載,大明正統六年(1441年),眉山某寺廟主持來到康樂村,組織人力物力重建觀音堂。在觀音堂右側的荒草中,堆放著眾多石塊,上面刻著精美的人物花鳥。

“原來的觀音堂很大,它坐北向南,從後面的高山下一直延伸,分為正殿、側殿等。”汪中偉說,“這裡曾是丹稜縣、蒲江縣等地人們集會的中心。”

在“霸下”石碑上,有“雲南布政使司李大亨”等字樣,說明當時就有人慕名前來參觀題字。觀音堂大殿左側,是村民宿炳清家的房屋。今年57歲的宿炳清是40多年前搬家到這裡的。

紅色的木柱和石牆,支撐著整個瓦房。厚實的石板是古建築的基礎,也成為了宿炳清家院壩的一部分。

“這裡曾作為課堂使用過。”宿炳清說。

“小時候,我曾在裡面上學。”今年74歲的張志耀也證實了宿炳清的說法。

實際上,早在幾百年前,這裡就是當地一個重要的教育場所。

在“霸下”所馱的殘缺石碑上,有“國子監生彭XX書額”。國子監,是中國古代的教育管理機關和最高學府。

根據碑文,這裡來了一名“國子監生”開課堂講學。這個課堂,在偏遠的山村裡延續了幾百年。

“前面是原來的學校。”張志耀帶著一行人走到觀音堂對面的房屋內。

上世紀七八十年代,觀音堂的一部分建築成了康樂村村小的教室。今年30多歲的朱淋祥曾在這裡上學。

“小時候,我就發現我們學校的柱頭上有很多字。”朱淋祥說,“老人們說,那是原來觀音堂老建築的石柱。”

本世紀初,康樂村村小廢棄。去年,康樂村村委會辦公用房在村小原址拔地而起。而那些有字的石柱則成為了村委會建築的石柱。在歲月的洗禮中,觀音堂僅存的建築和遺跡,顯得更加珍貴。

邊界小村迎來機遇

殘存的石碑、雕刻精美的石板,無不訴說著這裡的古老。“在外面的橋邊還有石條。”汪中偉帶著一行人走出村委會所在地,來到小河邊。石條與村委會內的石柱一樣,都屬於觀音堂的遺跡。

三個石墩上,鑲嵌著十余塊石條,成為橫跨小河的一座石橋。10米寬的河面上,鴨子在橋下戲水。

“這條路是通往丹稜、蒲江等地的必經之路。唐宋時期,這裡是最重要的鹽茶古道。”汪中偉說,“原來這裡是有旅店的。”

當年,商人們帶著食鹽等貨物,經過這座石橋,在觀音堂歇息,然後進入名山縣境內換取茶葉。

在整個線路中,他們要經過馬嶺鎮境內的天目寺、大石梯、看燈山等地。天目寺是老峨山下的一座古寺,曾為朝廷制作貢茶。商人從天目寺獲得茶葉後,要經過明代貢茶的官道——大石梯,隨後經過看燈山看燈寺。

大石梯、看燈山摩崖石刻,與觀音堂一樣,在今年7月被列入省級文物保護單位。看燈山就在康樂村境內,距離觀音堂一兩公裡。作為村黨支部書記,朱淋祥一直想著如何發展自己的家鄉。

10多年前,因為這裡地處偏遠,朱淋祥走出了康樂村,在馬嶺鎮街上創業。當時如果想回家,需要開車通過蒲江境內繞行一個多小時才能到達。

去年年底,名山縣通往丹稜縣的公路建成通車,康樂村的通村公路也建成。康樂村也成為名山縣到丹稜縣的必經之地。

作為雅安東界的偏遠山村,朱淋祥和村民們開始重新審視這塊土地。面對良好的交通優勢,以及馬嶺鎮境內天目寺、大石梯、看燈山摩崖石刻等文化遺存,朱淋祥在想著調整本村產業結構的同時,也想著借助歷史遺存,打造雅安東界的山水文化小村莊。

推薦閱讀:

窦大夫祠裡的文化與智慧

洞庭風月岳陽樓

深圳深藏高樓群中的古老圍屋

與鳳凰齊名的福建長汀古城

- 上一頁:雲南清水古鎮

- 下一頁:窦大夫祠裡的文化與智慧