中國古建中斷近千年的貫木拱技術 王澍超輕村項目

日期:2016/12/14 22:49:35 編輯:古建築結構

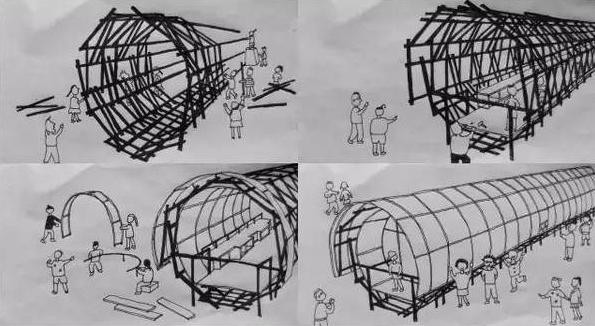

王澍近年的建築實踐中,輕型木構架成為他的常見設計手法,通過小尺寸的木材搭接實現相當大的跨度,非常巧妙;而且木材之間不是剛性連接,而是鉸接,有些地方甚至僅利用摩擦力搭接,非常易於拆卸和復用。這種技術是王澍的原創嗎?是如何傳承和發展的?

故事要從六十年前說起,1953年《清明上河圖》歷史上首次對公眾展出,橋梁學家唐寰澄注意到了畫中的“汴水虹橋”,不是一般古畫中的石拱橋和木板橋,而是一座輕巧美麗的木拱橋,“一片霞光,使人眼亮”。

後來唐寰澄展開了研究和計算,證實這種木拱技術是可行的,畫中的橋梁是真實存在過的。但在很長一段時間內,科學界都認為這種木拱橋已經失傳了,因為從宋代以後就再也沒有這種拱橋再建的記錄。

直到70年代末,文物工作者在浙南和閩東北地區再次發現了同一類型的木拱橋,到1980年,橋梁專家們終於確認北宋盛行的虹橋技術並未失傳。此後,這種木拱技術得到了橋梁界的關注,王澍也是從中得到啟發,並將這種技術用到了自己的建築實踐中。

每棟臨時房屋是由大約400根木條、少量鉚釘和風鉤組成的“臨時建築”,通過在頂層鋪上透明有機板,可以實現遮風擋雨,一個單元內可供四口之家生活。

熱門文章