額

日期:2016/12/15 2:06:04 編輯:古建築結構中國古代木構架房屋中用在柱列上的聯系構件,承托斗拱和橫向的梁架,用以增強柱網的穩定。

|

|

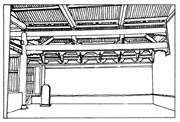

佛光寺文殊殿縱架 |

額在漢至唐時期稱楣。隋以前的楣多壓在柱頂上,承托斗拱和梁。隋唐時,楣開始用在柱頭之間,插入柱身,並分上下2層,稱為重楣。宋《營造法式》稱上層楣為闌額,下層楣為由額,闌額以上又平放一厚木板,稱普拍枋;而稱隋以前壓在柱頭上的舊做法為檐額。闌額、檐額用於內柱上的稱屋內額。清式稱闌額、由額、普拍枋為大額枋、小額枋和平板枋,有時在大額枋或小額枋下加墊托的雀替,以加強柱和枋之間的聯系(見大木作)。

《營造法式》規定檐額兩端要伸出柱頭外,下面用形如長拱的綽幕枋承托。這種做法在相傳為五代時衛賢繪的《閘口盤車圖》中可以見到。實物有河南濟源濟渎廟龍亭和陝西韓城的一些元代建築。

屋內額用在內柱柱列間,當宋式廳堂型建築各間梁架用柱數不同時,為求內額連成一列,無柱處內額架在梁架的駝峰或蜀柱之間。廳堂型建築屋內額往往與柱頭枋、襻間和檩用斗拱連成一體,起增強構架縱向穩定的作用。這種做法可以從宋初建的福州華林寺大殿和寧波保國寺大殿中看到,是古代用縱架的殘痕。明清時襻間改稱枋,並在它與檩間空隙處加豎板,稱墊板。檩、墊板、枋聯用是明清官式建築通常做法。

《營造法式》和清工部《工程做法》所載的額的主要功能是保持構架穩定,但從現存大量宋至清代的實物看,其作用遠不止此。

現存用檐額的建築,檐額除長1間者外,還有長到2、3間的,多用整圓木制成,壓在柱頂上,斷面遠大於《營造法式》的規定。它的梁架、斗拱先壓在檐額上,再傳至檐柱。一般檐柱即在梁下,但也有梁架位置不動而把明間2柱向左右移遠,以加大明間寬度的,這時檐額承梁處下面無柱,成為縱向的梁,斗拱排列與柱位也往往不相應。北京故宮養心殿就是用檐額的建築,明間柱外移的實例則有天水市明代所建玉泉觀前殿。

屋內額除一般做聯系構件外,也有用長2間或3間的圓木的。它架在內柱上,下面省去一至兩根內柱,由它來承托被省去的柱上的梁架。1137年所建山西五台縣佛光寺文殊殿面闊7間,殿內用6道廳堂型“八架椽屋前後乳伏用四柱”的梁架,原應有12根內柱,但在殿內用了3根長3間的內額和兩根長兩間的內額,省去8根內柱。1309年所建山西洪洞廣勝寺下寺大殿內用了4根長3間的內額,省去6根內柱。這種做法,減少了內柱數量,加大內柱柱距,可以滿足室內布置上的特殊要求。

有些長2、3間的內額,往往在其下再加一道額,類似闌額之下的由額。在內額、由額之間,用蜀柱和斜撐聯系,形成近似平行弦桁架的組合內額,承擔橫向梁架。這種組合內額,在近年研究著作中,有時稱為“縱架”。實物可在佛光寺文殊殿、崇福寺彌陀殿中看到。

- 上一頁:提棧的做法 No

-

没有相关古代建築