古建築倒塌引關注 學者談古建築的防震與重建

日期:2016/12/14 12:02:29 編輯:古代建築

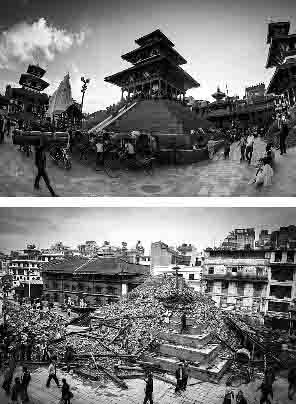

據說尼泊爾人相信這樣一個預言:當世界末日來臨的時候,聖地的古建築會慢慢消失。4月25日,當8.1級大地震來襲,尼泊爾有多座古建築倒塌,對當地人而言,這景象不亞於末日來臨。

聯合國教科文組織4月27日在其官網公布,據專家的初步評估,尼泊爾首都加德滿都的地標性建築達拉哈拉塔、杜巴廣場瑪珠神廟群、尼泊爾中世紀建築和藝術的發源地巴德崗法希得噶神廟這三處世界遺產完全坍塌,加德滿都谷地附近另有不少文化和自然遺產遭到嚴重損毀。

在自然災害面前,古建築顯得這樣珍貴和脆弱,那麼,有可能在災害發生前,對古建築進行加固,以起到防災作用嗎?針對世界遺產進行重建,重建方式會有所不同嗎?為此,早報記者專訪了同濟大學建築系從事歷史建築保護工程專業的陸地副教授。

磚木混合結構抗震差震前預防幾乎不可能

“這次受災的建築,大都是磚木混合結構,之所以會坍塌,和建築材料有很大關系。”陸地在研究了此次地震中被損毀的建築後這樣解釋道。在中國人傳統的認知中,全木結構的建築得益於木材本身的韌性,又有套嵌的榫卯結構,往往抗震性能較好,但是這種材料和磚相結合,卻不能發揮其本身的優勢。磚的承重性好但受力性不佳,而尼泊爾的很多傳統寺廟都會砌上三到五層的紅磚基座,導致整幢建築無法抵擋強烈的震動。

歷史建築“喪生”災害中使人心憂,那麼,有沒有辦法在震前就做好預防性的保護呢?對於這個問題,陸地覺得“基本上是很悲觀的”。困境一方面來自體量,現在廣泛應用於現代建築的隔震墊能夠加諸建築基礎之上,從而起到吸收擺動的作用,但這種方式無法適用於大型古建築,“我們目前在做的南京大報恩寺遺址的兩塊碑,用了隔震墊,但碑體也才四五米寬,十米左右高,底下的面積很小。”陸地說。

另一方面,即使采取震前預防措施,基本也都是構造性的而非結構性的。所謂構造性,舉例來說,就像是在兩根柱子間拉一根鋼索或是像地震多發的南美洲那樣,在很多牆體旁邊堆放沙袋,起到穩固的作用。這樣的措施不改變建築物原有的結構,但效果有限,基本只能起到延緩的作用。

而陸地“悲觀”的最根本原因,是人們面對自然的心態。“把原有的石材掏空加入鋼結構或者是重新構造基礎,這些都能增加古建築的防震措施,但是這些措施一般只會在發生問題以後才采用,因為人們不可能在無事的時候去改變一個完整建築的結構。”陸地說,“另外,對於古建築來講,震前的預防,遠比毀壞後重建,耗費更大資金。”

重建與真實性既沖突也不沖突

在這次地震中古建築遭受重創,但出於對歷史價值、藝術價值和社會凝聚力的要求,重建會被提上日程。聯合國教科文組織主管波克娃(IrinaBokova)在聲明中說,聯合國教科文組織已准備協助尼泊爾從“巨大的災損中重建,包括歷史遺跡及加德滿都谷地的建築”。

尼泊爾這些受損古建築中有12座已被列入世界遺產名錄。重建後的古建築,為了抵御新的抗震要求,自然會改變原有的建築結構,那麼問題又來了,添加的鋼筋、重修的基礎、改變了的結構,還能符合在申請文化遺產時嚴格要求的“真實性”嗎?

陸地的回答是,重建與真實性,既沖突也不沖突。他指出,現在人們對真實性的理解有很大誤區,國際上通行的講法是名副其實、不欺騙。“在歷史建築重建時,我們力求將包括材料、結構等在內的歷史信息都反映出來,這是信息的對應性。但如果只是信息對應而不告訴別人這是重建的,按現在的通行理解,就不符合真實性原則了。這相當於把赝品當真品賣了。”陸地說,“甚至有的時候不一定和原來的信息完全匹配,比如防震結構就是一例,但只要清晰標明,並把原有的歷史記錄和施工圖保留下來,這也是真實的。這種對應沒有度,只有原則,而且這一原則是完全可以做到的。”波蘭的華沙老城的重建就是一例。

另一種模式可以參照同樣在二戰時被毀的德國德累斯頓聖母堂。重建過程采取新老結合的方式,保留了一部分可用的原有材料,其余用新材料建造,區別一目了然,這也是真實性的體現。

陸地說,後一種重建模式,在最近一二十年正在成為流行,而且在中國也有實踐。四川省彭州白鹿鎮有一座百年之久的領報修院,在2008年汶川大地震中倒塌,之後的重建采取了和德累斯頓聖母堂一致的方式——盡可能用原來的材料,輔以新的東西。

人們對於世界遺產的保護意識也在增強

隨著時代改變的,除了建築重建的方式,還有人們的世界遺產保護意識。陸地指出,在國內,過去由於意識不強加上資金短缺,不論是因為自然災害還是戰爭破壞的建築,很多都沒能及時重建從而淪為廢墟。“剛剛被破壞的地方往往給人一種悲慘的意向,人們希望通過重建,找到情感寄托。而假如廢墟歷時過久,切斷了和原來親歷者的情感聯系,甚至形成廢墟獨特的美學價值後,一般會達成共識不予重建。不過,這種情況已經越來越少了。”

陸地說,已經被列入世界遺產名錄的古建築,在遭受自然或戰爭毀壞時,會得到聯合國教科文組織給予的技術和資金幫助。1972年簽署的《世界遺產公約》要求所有簽約國都承擔起保護人類共同遺產的責任。但是對於未列入名錄的古建築呢?陸地表示不用太過擔心這些建築因為“沒名沒分”遭到忽視,除了當地政府的投入外,現在世界上存在許多非政府性團體,比如,著名的世界建築文物保護基金會就是來自美國的一個民間組織,他們會給其認為是瀕危的建築物提供援助。此外,很多時候,鄰國也會積極伸出援手,比如,我國就曾派專家前往蒙古國和柬埔寨援建,其中重要的任務就是幫助其重建文化遺產。

美國知名的蓋蒂保護研究所曾出過一本書,大意是說建築遺產保護就是與自然的破壞力賽跑,本質上我們永遠跑不贏,但我們可以做的就是盡可能將它們更長久地保存下去。