古建築專家吳夢麟:長城被震裂,木結構建築卻能在震中屹立

日期:2016/12/14 10:53:16 編輯:古代建築【編者按】

本文原題《口述 | 吳夢麟:對“京津唐地震考古組”調查工作的回憶》,載2016年4月22日《北京文物報》(微信公眾號bjwwb2005),現標題為編者所擬。

吳夢麟,生於1937年,1961年畢業於北京大學歷史系考古專業,之後一直在北京市文物系統從事文物考古保護與研究工作,是古建築專家、考古專家。 1976年唐山大地震後,吳先生作為文物震損調查組的成員參與相關文物調查工作。4月19日,北京房山礦震發生後,《北京文物報》請她回憶了當年參與震後 文物調查的情況。這是吳先生口述的下篇,經報社及吳先生授權,澎湃新聞轉載。(注:文中圖片都是唐山震後調查組當時拍攝的,由吳先生提供。)

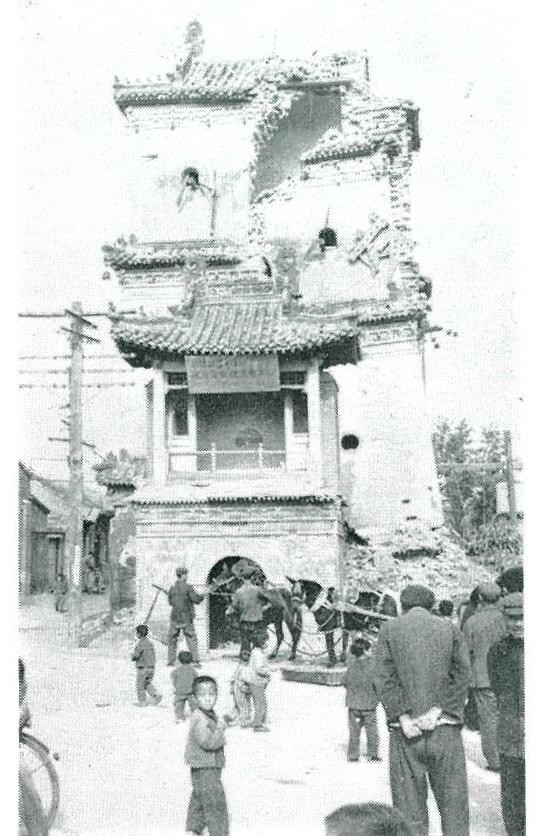

1976年唐山大地震後,天津市武清無梁閣震損情況

1976年唐山大地震後,天津市武清無梁閣震損情況

唐山大地震以後,國家文物局趕快成立了“地震考古”小組,全稱“京津唐地震考古組”,唐山、天津、北京聯合組成了考古隊,我們就開始出發。

我記得,1976年9月9號,毛主席逝世了,我們當時正在頤和園調查地震古建震害,正好在宜壽堂。我們在海澱的招待所租了被褥開始田野調查,剛剛住到宜壽堂。弄了兩天,說毛主席故去了,那我們就不能調查了,趕快還了被褥,當時就看見頤和園東門的人全湧出來。

之後,也就是二十來天,地震考古小組就從北京出發,沿著唐山、天津、承德等地考察。

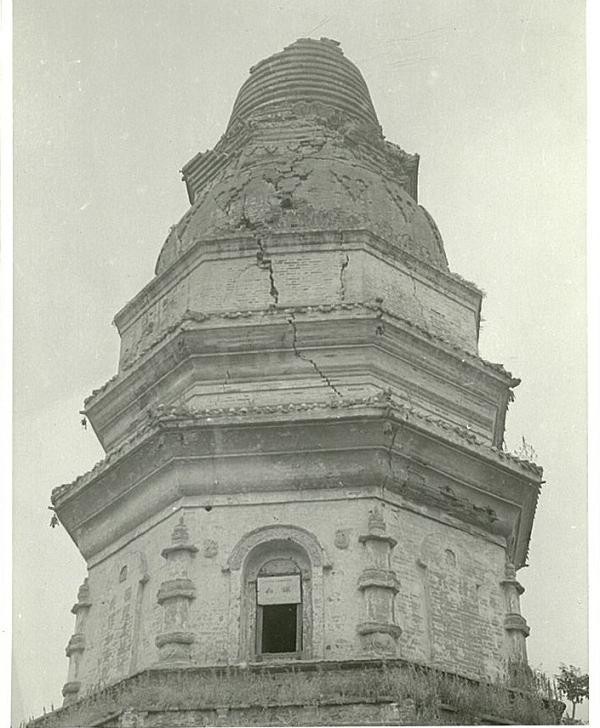

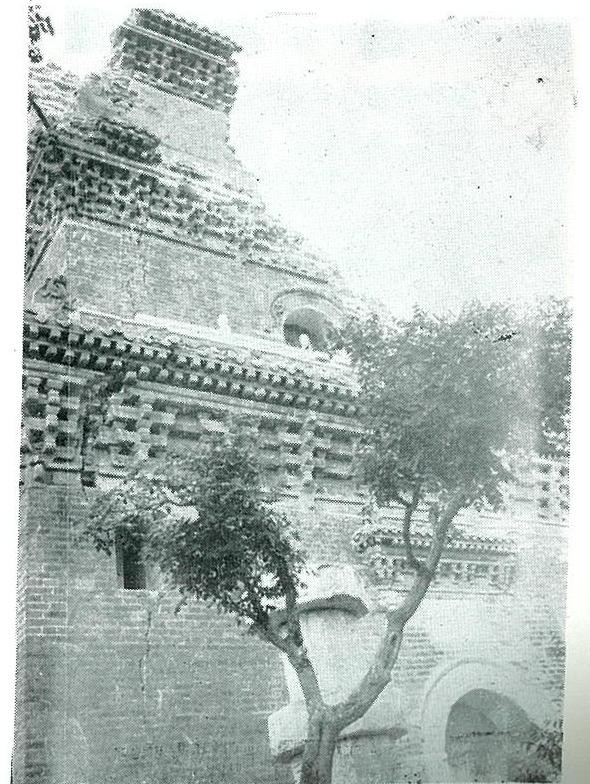

這是天津獨樂寺白塔,你們看也有裂縫了。這是天津天尊閣(無梁閣),一座明代的無梁建築,震成什麼樣了。

1976年唐山大地震後,天津市薊縣獨樂寺白塔震損情況

1976年唐山大地震後,天津市薊縣獨樂寺白塔震損情況

1976年唐山大地震後,天津市武清縣無梁閣震損情況

1976年唐山大地震後,天津市武清縣無梁閣震損情況

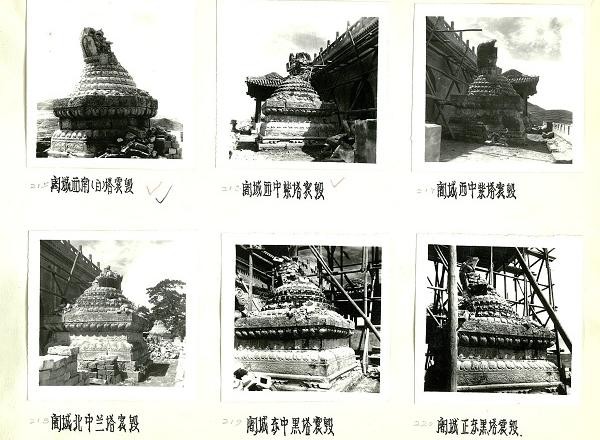

這是承德,都是清代的喇嘛塔,每個都有不同程度的震損。我記得剛剛到三河縣,我們就進到敬忠廟,一進去就看到老太太、老頭兒都在院子裡坐著,小孩兒們就在廟門前上課,一人拿著一個小板凳,因為學校裡不能上課了,只好在戶外上課。

1976年唐山大地震後,河北省承德市部分文物震損情況

1976年唐山大地震後,河北省承德市部分文物震損情況

後來,我們走到灤河大橋就不能走了,(因為)灤河大橋斷了。然後往盧龍、唐山等地走。

我再說說到了唐山以後(的事情)。我們出發以前,說不能給唐山人民增加麻煩,我們就買的大白塑料桶,到隆福寺買的硬面饽饽,那不是發面的嗎,不會壞,還買了鹹菜。開著130(貨車),晚上就在130上睡——有旅館就找旅館,沒旅館就在車上睡。一開始就我一個女的,後來來了考古所的一個女同志。反正當時都是地震期間,大家也無所謂。

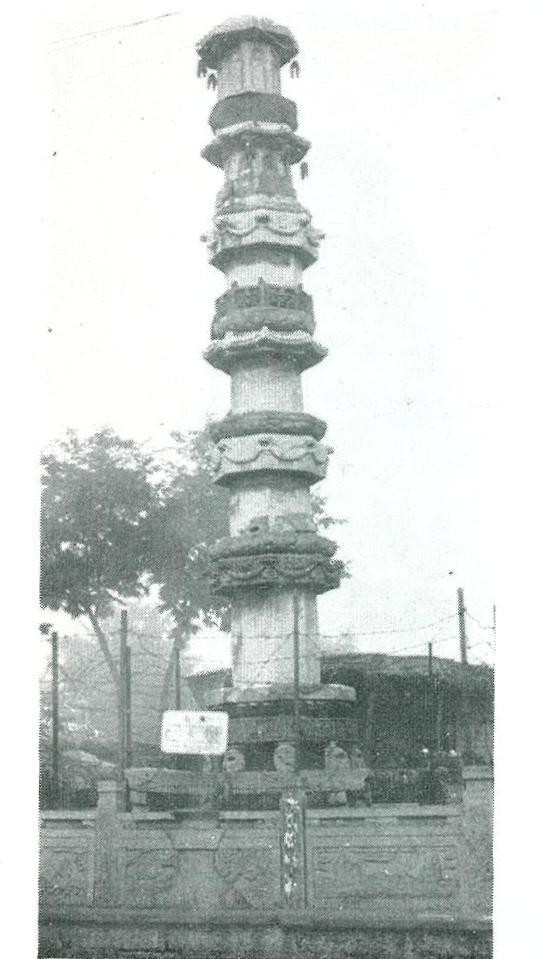

我記得到了盧龍,到了杜仙洲先生的老家。盧龍縣城十字街有一座經幢,這座經幢特別精致,我們看了,還好沒有太大問題,心裡就放心。

1976年唐山大地震後,河北省盧龍縣經幢

1976年唐山大地震後,河北省盧龍縣經幢

後來到了秦皇島,他們那裡地震的時候和這邊不一樣,(余震的聲音)跟打炮似的,“咣——咣——”服務員就說:“快出來!快出來!”因為都是塑料布搭的防震棚,一(聽見)跟打炮似的聲音就讓出來,其實也沒什麼,都在塑料布(防震棚)裡面。

後來我們進了唐山,滿目廢墟,到處掛的衣服,滿眼都是瓦礫。據說整座唐山(死亡)24萬多人。我們找到了文物部門,他們還帶我們去看文物遺跡,實際上基本上沒有了——因為唐山是發展成一座工業城市,新建築林立,地震來了無法抗拒。

我們中午帶著硬面饽饽,也得喝點水啊,沒一個地方合適,地下都是埋的人。有的埋的人(的地方)上面拿一根劈柴棍,上面寫著張三李四的名字,這是已知道的,不知道的那根本就是(無法確認)。後來我們還看了一些近代的建築等,反正在那兒的時候,心情很沉重。

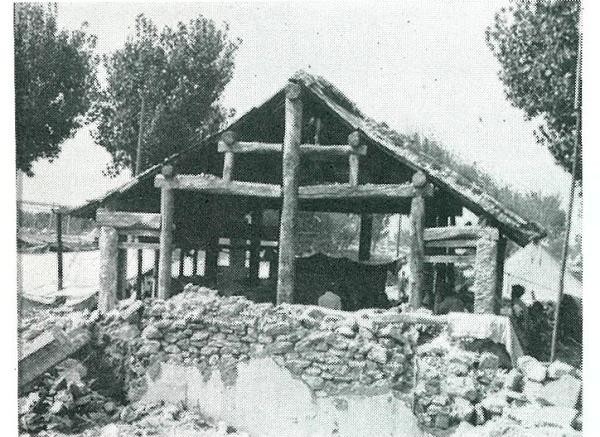

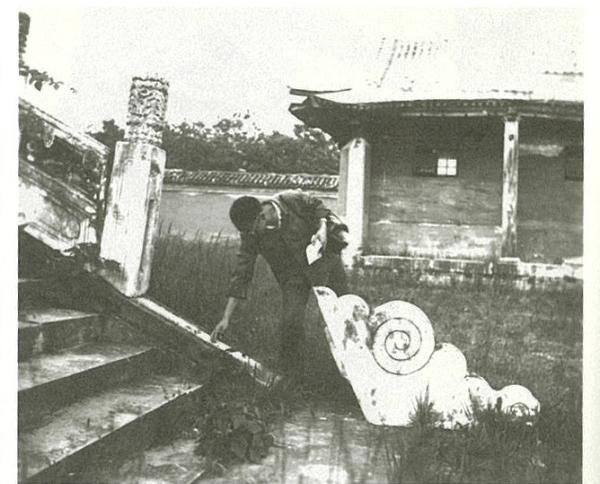

後來我們就找到了一個地方,那裡的古建還立著呢,叫劉家祠堂。咱們中國的古建有個最大的優點:“牆倒屋不塌”,就是四梁八柱怎麼扭、怎麼晃,不塌,牆可以倒,柱子支著頂子,是榫卯結構,所以牆倒屋不塌。

1976年唐山大地震後,河北省唐山市劉家祠堂震損情況

1976年唐山大地震後,河北省唐山市劉家祠堂震損情況

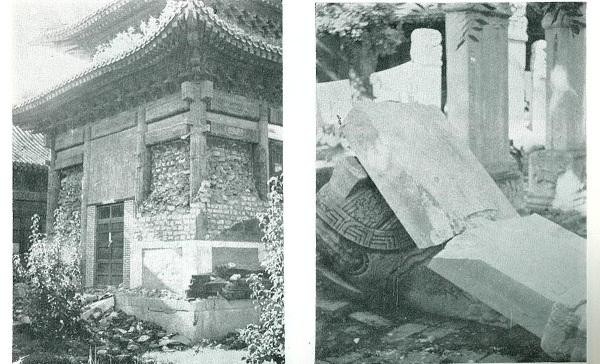

於是我們就在劉家祠堂隨便吃了點飯,回想當時(地震)孔廟西北角的碑亭,也是牆都倒了,但是碑亭一點不動。當然皇家建築、官方建築那是很好的,體現出我們的古代建築確實是了不得。但孔廟的進士題名碑有斷的,有的倒了,後來將其粘接。

左圖為1976年唐山大地震後,北京市孔廟兩側碑亭震損情況;右圖為1976年唐山大地震後,孔廟進士題名碑折斷的情況。

左圖為1976年唐山大地震後,北京市孔廟兩側碑亭震損情況;右圖為1976年唐山大地震後,孔廟進士題名碑折斷的情況。

木結構的建築是有彈性的。歐洲的古斗獸場,現在只有幾根石頭柱子,(那是因為)地中海周圍盛產石頭。而中國處於溫帶,我們有茂密的森林,(現在森林變少)是由於戰爭或者我們自己采伐。史書上記載北京西山還有虎,樹木也是很繁盛的。我1980年陪國務院副總理谷牧去十渡的時候,美極了。他要帶張汀去畫畫,當時文管處就說,只要房山的事情就讓我去,我說我不認得十渡啊。到了那裡,簡直就是桂林山水,現在開發的(很嚴重),雖然已在整治。所以中國在叫停,已經晚矣。所以我認為“7·21”暴雨與開發過度有關系,如果一直(保持)自然的景觀,那裡的山都是絕壁,非常美。

我記得調查時到過豐潤縣,那裡的車軸山上有幾座建築好極了,全都從中間都劈開了。後來到天津也調查了很多。京津唐這些地方調查之後,每一項都做了詳細記錄。

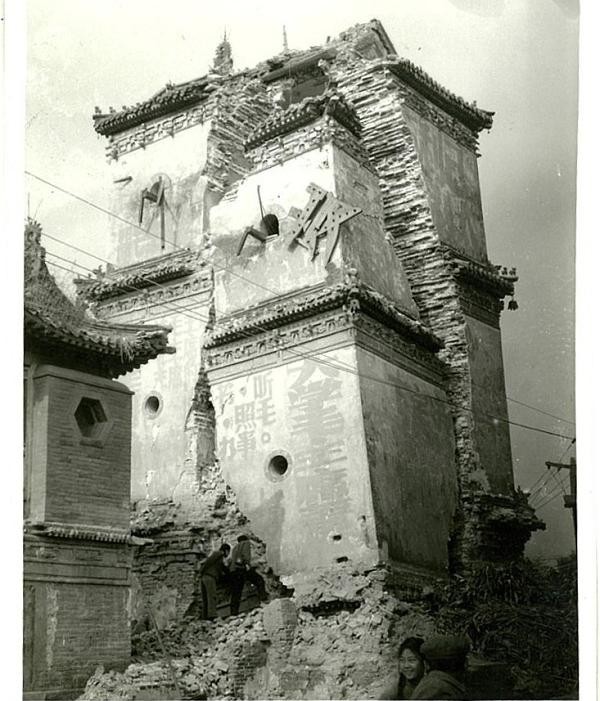

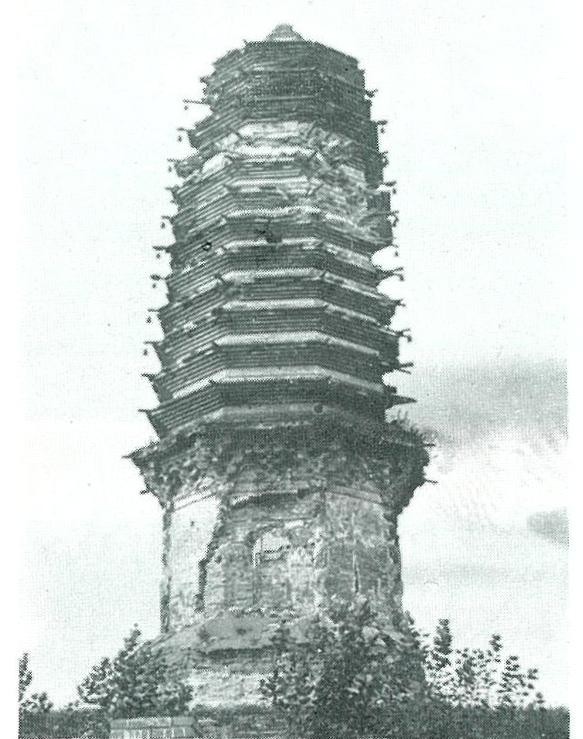

1976年唐山地震後,河北省豐潤縣車軸山無梁閣震損情況

1976年唐山地震後,河北省豐潤縣車軸山無梁閣震損情況

1976年唐山大地震後,河北省豐潤縣天宮寺塔震損情況

1976年唐山大地震後,河北省豐潤縣天宮寺塔震損情況

剛才有人說到頤和園,頤和園東大牆那時候就坍塌了,北海也是(同樣的情況),因為那不是木結構,是磚石砌築的,所以堅固程度差一點。而我們古代的長城,還是比較堅固的。

調查回來以後,國家文物局領導,成立了的“北京地震考古小組”集中在法源寺工作。當時一是撰寫論文,而調查回來之後,我就下放了,就沒有參與編寫《北京地區歷史地震資料年表長編》。而因為當時要用史書上的一些記載,後來是我老伴在國家圖書館善本部,就借給(小組)一些書,地震考古小組的於傑就根據歷史文獻記載,摘錄了很多材料,編出了大事記,寫了一篇關於遼代清寧三年(公元1057年)幽州大地震的文章,獲得了“地震會戰”的一個獎勵。後來我們又編了地震的一個實錄,破天荒的在《唐山大地震》一書裡列了第四章“古建震害”,這在自然科學的書裡是特殊的。自然科學家們認為(這些資料)給他們提供了很多數據,咱們不懂這些數據他們能用。無梁建築會怎麼樣、木結構會怎麼樣、磚石結構會怎麼樣,還有一些單體的文物遭到了破壞,這都是實錄啊。我也沒有那本書,因為(書)很貴買不起,但我永遠記得編這本書。

1976年唐山大地震後,清東陵抱鼓石滑落

1976年唐山大地震後,清東陵抱鼓石滑落

我(下放)回來後還是趕上了編這本書,後來同濟大學出版社想要一些回憶錄,我寫了兩篇回憶(文章)。我的意思就是說,我們參與了親身的調查,永遠不會忘記這種事情。今天我為什麼給大家說說歷史上的大地震,實際上我們從史書裡找到一些材料,但是要有實際的文物,我覺得那就更好了,這樣就能留給後人。我還是希望北京平谷大王村的遼代佛像能歸還原位,將佛像須彌座束腰上有關記述康熙十八年大地震的題刻提供給地震測試部門,讓文物為科學服務。

當然長城我們也調查了,長城有裂的地方。像八達嶺曾經安過扶手,結果那個金屬扶手招雷,把耗子打死了。現在不知道還有沒有欄桿。

長城容易招雷。那一年我調查慕田峪長城的時候,他們不讓我去,說一個女的你別去了,我也是年齡最大的。號稱“鷹飛倒仰”的箭扣,地勢特殊,那個地方沒法建那麼寬的長城,於是弄了一條粗的鐵梁,就好比說城牆上有一個斷崖過不去了,(鐵梁)擔在上面,在上面建的長城。但不是我們想象的那麼大的長城,實際上就是一面有垛牆,另一面牆體很窄,容一人過,即可抵達對面的長城。

所以現在很多人說“到了箭扣長城”,讓人懷疑。必須下面是有鐵梁,才是箭扣長城。調查的時候住在慕田峪,慕田峪的農民領著我們考古隊的同志,他們幾個專程去也沒看見,早早地帶著干糧去的,到晚上也沒找到箭扣。

所以說,中國古代建築,地震的時候還是木結構最好,無梁建築就差一點,發券的、磚石的損毀的厲害。薊縣獨樂寺白塔,與雲居寺塔像,所以毀壞的(多)是塔(一類的建築)等等,而木結構的建築總體來說好一些。

如果唐山劉家祠堂仍能保留,與今日唐山拔地而起的高樓大廈做個“對話”,將是對我國古代木結構建築稱絕的最好實證。可惜今日只能在長城專家羅哲文先生搶拍的一張照片中,領略其地震中屹立的風采。