雄關引文化 古鎮興旅游

日期:2016/12/16 18:35:05 編輯:古代建築 |

|

|

|

|

|

乾隆皇帝御賜“古北口”

很早以前,古北口並沒有准確的名字。清朝乾隆皇帝一次去熱河的途中,在一個山水秀麗的村莊留宿。在文武大臣的陪同下,乾隆皇帝登上了潮河西山,眺望長城內外的風光。高興之余,他把宰相劉羅鍋叫到跟前問:“此山、此水、此城這般美麗,你可知此地叫什麼名字嗎?”劉羅鍋想了半天才回答:“禀皇上,此地還無真正的名字,據史記載,春秋時叫北峽,北魏時叫出峽,唐朝時叫虎北口。”乾隆皇帝覺得這樣一個風景秀麗的寶地,卻沒有一個好名字,便派人尋訪附近古跡。派出之人在城南門門楣上的城磚上發現了“古關”二字,而在北門門楣上的城磚上發現刻有“北口”。乾隆皇帝隨口說:“此地叫古北口。”古北口由此得名。

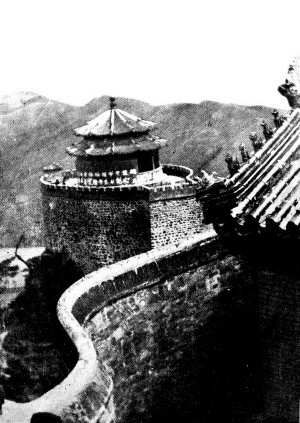

長城文化領銜旅游產業

古北口的長城已經有2000多年的歷史,春秋戰國時期燕國就在古北口地區設墩台,布置防御。從隋唐時期開始有戰事開始,直到1946年最後一場戰爭結束,古北口長城共經歷了大小戰爭188次。在古北口,隨處可見的就是長城、戰壕和槍眼。

古北口鎮鎮長助理、旅游招商辦主任王長青表示,古北口長城本身具有自己的文化氛圍,長城上所有的敵樓都不一樣,體現的是園林式文化,有的是荷花頂,有的是蓮花頂;從結構上看,有大批的文字磚以及麒麟影壁。在全長40多公裡的長城中還有3處水關長城,這是古北口長城的獨特景觀,其中最大的一處通過潮河。

據悉,古北口鎮將於司馬台長城建設原生態自然長城博物館,將通過磚窯、灰窯等長城原材料制作展示以及石料運輸等原生態再現整個長城的修建過程。

王長青說:“古北口長城包括司馬台長城、臥虎山長城、蟠龍山長城、五裡坨長城、八道樓子長城和金山嶺長城6段,其中金山嶺長城已由河北管轄。長城旅游是古北口鎮的主要旅游項目,通過長城旅游的開發帶動了其他旅游項目的發展。”

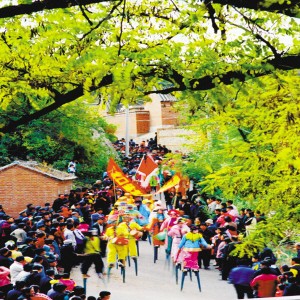

民俗旅游價格漲一倍

古北口鎮民族眾多,擁有豐富的地域文化,像百味小吃、百家姓村、古語“露八分”等,為其發展民俗旅游提供了便利的條件。古北口鎮的河西村、古北口村、司馬台村、湯河村和潮關村都發展了民俗旅游,共有260戶可供民俗旅游的住戶。民俗旅游住在農家院裡,不僅可以品嘗到像驢打滾、年糕等農村風味小吃,還能品嘗到薩其瑪等滿族風味小吃。

古北口鎮的河西村約有500戶,1600多口人,7個民族,127個姓氏,人稱“百家姓村”。來此民俗旅游的游客,通常都會選擇跟自己姓氏相同的住戶居住。據王長青透露,原來民俗旅游每天的三餐加住宿費只需要50元,隨著民俗旅游知名度的提升,來古北口鎮民俗旅游的人越來越多,現在每天的三餐加住宿費已經漲到了100元。

旅游產業占全鎮總收入43

%古北口鎮占地84.6平方公裡,包括9個行政村和4個居委會,人口大約有1萬人。2007年,全鎮總收入約為2.4億元,其中第三產業(旅游業和相關服務業)收入1億元左右,占總收入的43%。

王長青說:“古北口鎮以發展旅游產業為主,政府的大部分收入也來自於以旅游產業為主的第三產業。古北口鎮的第一產業——農業獲利不高,基本上都是為第三產業服務,像采摘園、蔬菜園,都是服務於旅游產業;古北口鎮位於水庫保護區,為了保護環境,所以全鎮基本上沒有第二產業,原來的暖氣片廠、橡膠廠等由於污染嚴重都被關閉了,現在僅存服裝加工等污染較小的企業。”

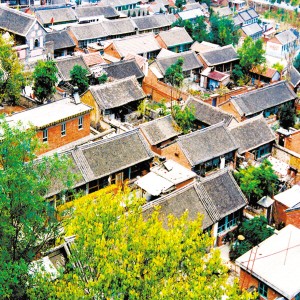

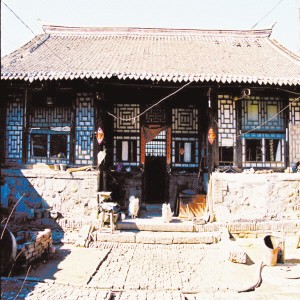

60萬元資金保護古鎮原貌

古北口鎮是歷史文化名鎮,也是歷史文化保護區。為了保護老鎮的歷史風貌,古北口鎮斥資50萬-60萬元實施老鎮歷史文化保護區修復工程,計劃對鎮內104戶的508間明清以前的房屋進行修繕、改造,總建築面積達1.1萬平方米,著力打造明清一條街。同時,修繕3座牌樓和1座石橋,搶修藥王廟、戲樓等9處文物,搶修城牆4500米、城門5座,綠化6000平方米,並完善消防等配套設施。

香草種植打造循環經濟

據王長青介紹,為了加強綠化、改善環境,古北口鎮種植了1200畝香草。在司馬台村和湯河村,政府以合作社形式把土地租給農民種植香草,形成集旅游觀光、休閒度假、香草產品研發銷售於一體的產業帶。香草產業可提供就業崗位約300個,農民年可獲1萬元以上的香草收益和土地收益。到了冬天,大量的香草可以制作成香包、香精,甚至可以拿香草喂雞,提升雞肉和雞蛋的品質。種植香草不僅提高了農民的收入,對於改善環境,打造循環經濟也收到了很好的效果。

廟宇增添別樣文化

王長青表示,古北口鎮擁有長城資源,豐富的長城文化,而且古北口鎮的長城又有水關長城和文字長城,比其他的長城更加原汁原味;有潮河和湯河環繞,山水秀麗也有助於發展旅游產業;廟宇文化底蘊深厚,由於民族眾多,道教、佛教、儒教在當地都很盛行,所以古北口鎮廟宇眾多,1958年統計全鎮共有78座廟,目前有14座已經得到修繕;歷史上,古北口曾是商貿集聚地,流動人口眾多,匯聚大量人氣,這也是發展旅游產業必不可少的要素之一。商報記者李巖

- 上一頁:青巖古鎮“慶生”活動啟動

- 下一頁:中國江蘇蘇州、昆山4A級景區錦溪古鎮