借力“三舊”改造 滄桑古村獲新生(圖)

日期:2016/12/15 22:23:06 編輯:古代建築

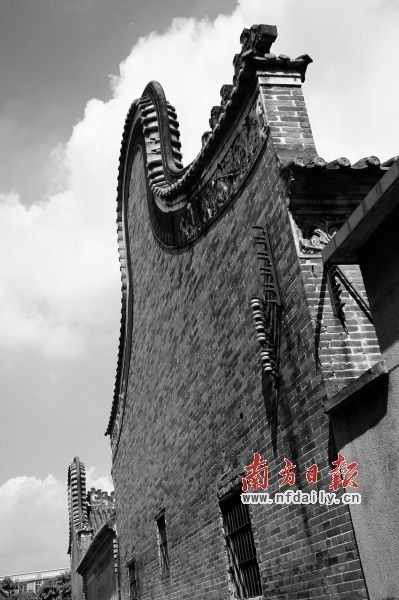

黃埔古村在改造過程中,力求將嶺南文化印記完好保存。符超軍 攝

“保護性拆除”近期成了坊間熱詞,廣州的“三舊”改造如何避免拆真建假的情況出現?眾所周知,城市面貌更新、歷史文化保護,無一離得開錢。錢從何來?記者昨日從廣州市三舊辦獲悉,日前第一期工程完工的黃埔古村綜合整治,破解資金難題便是其最大的考驗以及亮點。

現場

原汁原味,不丟古村一片瓦

改造後的黃埔古村到底怎麼樣?用游人的話來說,“有想居住的沖動”;用村民的話來說,“讓人很震撼”;用專家的話說,“是古文化保護的經典之作”;用領導的話說,“是創建文明城市的一張大牌”。

歲月從麻石街上靜靜流過,層層疊疊的石板路,兩旁商鋪古色古香的牌匾,讓人恍如置身古城。整治後的黃埔村主要街巷都是麻石路,村內全面完成了雨污分流、三線下地、市政供水、視頻監控工程建設,各種管線全部藏在麻石板下面。村民能夠享受媲美甚至超越商品樓盤的市政配套設施。

吹沙見金。那村、那港,一磚一石,皆可憑吊,一屋一瓦,早已洗淨鉛華。一塊青磚,承載著一段輝煌;一片瓦礫,掩蓋著一個故事;一塊碑石,銘刻著一處繁華。古村整治改造施工中,對一磚一瓦都不忍放棄。

海珠區政府相關負責人表示,黃埔古村在對歷史文化古建築修繕的過程中,遵循不改變文物原狀等原則,嚴格按照原形制、原結構、原材料、原工藝技術的“四保存”原則進行修復,盡可能還原明清時的古村風情。

改造施工精益求精,一磚一牆、一榫一卯都力求“修舊如舊”。建築人員拆除房梁榫卯進行修繕之前,必須對所有構件拍照、錄像,以便修繕完成後保持原樣。對於牆上的破洞,為了使其與原牆面所用的青磚大小一致,青磚一塊塊地精挑細選,然後經過切割、打磨、配制、砌築,再用磨研貝灰膏勾縫,使其恢復如初。屏風、雀替、花罩等精美的木雕裝飾構件,經歷代風雨侵蝕,已面目全非,施工中通過對僅存村內的部分樣板,找來富有經驗的民間民俗木雕大師精雕細作,盡可能恢復原貌。施工中還會征詢村裡老人的意見,一些祠堂在受損嚴重、資料不全的前提下,村中老人就成了活軍師。

資金

統籌平衡,“三舊”改造破難題

城市面貌更新、歷史文化保護,無一離得開錢。錢從何來?黃埔古村的綜合整治,破解資金難題便是最大的考驗。黃埔村古建築修繕的成本難以估量。據海珠區更新辦介紹,在文物保護維修過程中,出現房頂瓦片漏水、木梁腐朽不堪等多方面問題,困難超出了原先預計。此外,為了能夠呈現歷史建築真正的細節美,還從珠三角村落收回來大量有上百年歷史的舊磚。這一切,都給工程預算增加了不確定因素。

但實際上,除了對古建築、古文物的修繕保護等“表面工程”外,很多資金都投入了“地下工程”。據介紹,對於“三線下地”、“雨污分流”這些不影響歷史真實性的工程,項目投資的60%來源於“三舊”改造政府資金統籌;另外40%由廣州市城市建設投資集團有限公司出資,為市“老城區迎亞運環境整治工程”資金。

據悉,黃埔古村改造總投入約5億元,其中,市政建設投入約3500萬元,立面整飾投入約6800萬元,景觀綠化投入約2100萬元,古建築修繕投入約3000萬元。如此巨大的投入,任何一個單獨的投資主體都難以承受,而通過“三舊”改造的統籌平衡,創造性地解決了資金難題。

據廣州市“三舊”改造辦公室介紹,“三舊”改造項目資金統籌平衡的方法有兩種:一是“就地取材”,如獵德、琶洲等村采取拆除重建的模式改造,以改造項目自身的土地收益平衡改造成本;而對於歷史文化保護的項目,則采取“全市統籌”的方式,即設立“三舊”改造專項資金,以一些有資金盈余的改造項目(主要是舊廠改造項目)的土地收益,彌補有資金缺口的改造項目,主要是用於其中的公共基礎設施建設和歷史文化街區保護,從而達到全市范圍的綜合平衡。黃埔古村就是采取後一種模式解決資金難題的典型項目。

展望

城市更新,“三舊”改造有作為

在城市更新改造過程中,如何保留城中村的嶺南文化印記?如何在改造的同時修復歷史和延續文化?歷經三年精心整治的黃埔古村,成為城中村“三舊”改造的傑出代表。一般而言,如果城中村采取的是推倒重建的方式改造,那麼建設速度會明顯提高,但像黃埔古村這樣以綜合整治的方式改造,城市更新速度將明顯變慢。對此,廣州市“三舊”改造辦公室表示,城中村改造不會有強制時間表,此前已經納入全面改造計劃的52條“城中村”也會根據實際情況有所保留。按照廣州市“低碳經濟、智慧城市、幸福生活”三位一體的城市發展理念,圍繞“全面建設國家中心城市”的目標和“率先轉型升級、建設幸福廣州”的核心任務,今後廣州市的“三舊”改造,將嚴格限定拆除重建的情形,對像黃埔古村這樣具有歷史文化價值和鄉土特色的“城中村”,優先采取綜合整治模式,通過政府統籌,實現城市面貌更新和歷史文化傳承的雙贏局面。

相關

指標評價“黃埔古村成經典”

記者昨日獲悉,參照中山大學關於“三舊”改造項目成效評價的研究課題,從中可一窺各個項目改造的“成敗”。

綜合整治的意義何在?廣州市委常委、常務副市長陳如桂在市“三舊”改造工作領導小組2012年第一次會議中指出,整治目的要注重以人為本,以務實為原則,讓村民受實惠;整治內容要能改善人居品質,高標准規劃和建設市政配套設施,切實改善區域生態和人居環境;整治效果要突出文化品位,保持民情風貌,展示變革歷程,傳承歷史文化。

如今,再踏進黃埔村,漫步在靜谧的千年古村,總會恍惚自己是否身在廣州。因為,不過十來分鐘的車程便會匯入大都市的車水馬龍,而這種短暫的時空之隔,竟使廣州的兩個繁華時代“斷層”。究竟,是當下的繁華塵封了曾經的繁華,還是往昔的繁華衍生出當下的繁華?古村無語,夕陽照在碧波蕩漾的黃埔湧上,安靜,卻如此絢爛。

參照中山大學“廣州市‘三舊’改造項目成效評價方法與標准研究”確定的標准評價,改造後的黃埔古村,堪稱廣州市“三舊”改造綜合整治模式的經典案例:古建築得到修繕保護,村莊文化得到延續,土地得到綜合利用,空間容量得到改善、空間品質得到提升;市政設施得到升級改造,公共服務實現均等化,社會安全得到改善,人居品質得到提升;旅游經濟得到開發,產業得到升級,商業活力得到釋放,社會保障趨於完善,村民收入得到大幅提高,幸福指數得到明顯提升,集體經濟實力和全村可持續發展能力得到普遍增強。

數字看改造效果

黃埔古村綜合整治項目建設范圍約18.6公頃,近期改造面積6公頃,涉及房屋抽疏、市政建設、立面整飾、景觀綠化、古建築修繕、水利河道整治六個方面。

1.房屋抽疏:對影響黃埔古村交通、消防通道和景觀節點的建築進行抽疏整治,通過給予商品房現房安置和貨幣補償的方式,共征拆房屋116戶,面積20718平方米。

2.市政建設:完成2.2萬平方米的麻石板道路鋪設和修繕,完成3公裡長道路的雨污分流、三線下地、市政供水、視頻監控系統以及旅游區導視系統建設。

3.立面整飾:共加固和整飾房屋310套,約13萬平方米,改善了村民的居住條件,使村內建築風貌與環境達到協調統一。

4.景觀綠化:升級改造了北帝廟、黃埔公園2處公園,整治建設了7個水體,新建連廊1處以及綠化小景10余處,總改造面積8000多平方米。

5.古建築修繕:修繕了胡氏宗祠、左垣家塾等古建築11棟,面積約5800平方米;新建了黃埔古村南門更樓和文化展覽館,面積約1100平方米。

6.水系整治:按照“村港一體”的規劃進行水系連通、堤岸整治、碼頭、橋梁及水閘泵站等工程建設。恢復古村護城河河道總長達2公裡,引入珠江水,保證古村水系循環,開發水景觀、水文化、濱水休閒等綜合功能,打造精品水上旅游線路。

- 上一頁:烏江畫廊 古鎮苗女擺手舞(組圖)

- 下一頁:愛吃“字”的北京西漢古村(組圖)