古城風貌保護步入大城時代

日期:2016/12/14 18:53:45 編輯:古建築保護

古胥門

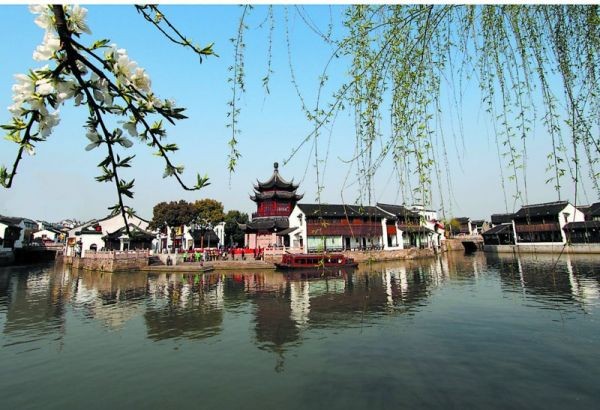

山塘街

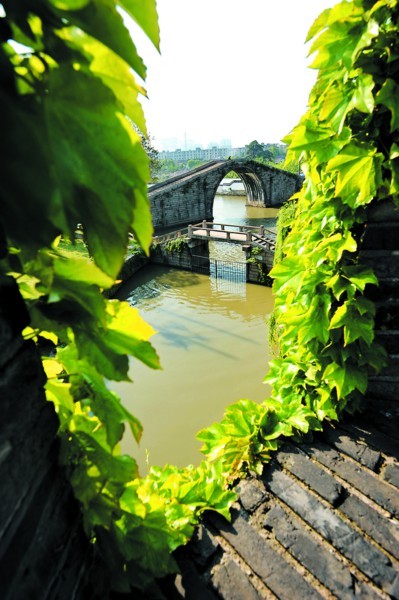

盤門

2500多年來,蘇州城市雖然一直在不斷地發展和演變,但直到20世紀初,城市 的建成區范圍基本沒有突破過護城河以及山塘街一線。此次,蘇州古城區進行區劃調 整,三區合並為姑蘇區,這個重要舉措對於蘇州一直堅持的“全面保護古城風貌”,有 何積極意義?記者日前專程采訪了對蘇州古城風貌保護素有研究的業內人士。

蘇州古城成功“控高”受到全國關注

蘇州市住房和城鄉建設局副局長邱曉翔對“全面保護古城風貌”的認識和實踐過程曾有專文論述,2010年上海世博會舉行期間,邱曉翔還擔任了蘇州案例館館長,而蘇州館的主題正是“蘇州古城的保護與更新”。

邱曉翔表示,2500多年來,蘇州城市雖然一直在不斷地發展和演變,但直到20世紀初,城市的建成區范圍基本沒有突破過護城河以及山塘街一線。歷史上雖曾經歷過多次兵燹,城市建築屢建屢毀,但城市的基本格局一直未變,這在世界城市建設史上是非常罕見的。

1982年5月,國務院批復了中共江蘇省委《關於保護蘇州古城風貌和今後建設方針的報告》,肯定了“要在保護古城風貌的前提下,改造環境,改造各項服務設施,使之逐步符合現代化的要求”的建設方針。1986年6月,國務院批准了《蘇州城市總體規劃(1986~2000年)》,確定了“全面保護古城風貌、積極建設現代化新區”的城市建設方針。在這版總體規劃中,將蘇州古城的歷史特點歸納為因地制宜的城市規劃布局、種類豐富的城市古建築、數量眾多的園林文物、獨具特色的水鄉城市四個方面。根據蘇州古城空間布局的特點,將保護范圍確定為“一城二線三片”,即護城河內的蘇州古城、古城外的山塘街山塘河、上塘街上塘河二線和虎丘、楓橋鎮寒山寺和留園西園三片。保護古城風貌的主要內容,歸納為“兩個保持、一個保護、兩個繼承與發揚”,即:保持“三橫三豎加一環”的水系及小橋流水的水巷特色;保持路、河並行的雙棋盤格局和道路景觀;保護古典園林、文物古跡及古建築;繼承發揚古城環境空間處理手法和傳統建築藝術特色;繼承發揚優秀的地方文化藝術。

在《蘇州市城市總體規劃(1996-2010)》中,對於不斷長大的蘇州城,又作出了新的規劃:城市總體布局分為都市圈、中心城、古城三個層次,形成以中心城為主體,周邊城鎮衛星烘托的形態。城市形態則以古城居中、東園(工業園區)、西區(蘇州新區)、一體兩翼、南景(風景區)、北廊(交通走廊)為主。

對於古城內的風貌,則要求保持傳統的“假山假水城中園”和“路河平行雙棋盤”格局,古城外在繼承傳統的基礎上創造“真山真水園中城”和“路河相錯套棋盤”的格局。“在目前全國的一百余個歷史文化名城中,蘇州全面保護古城風貌最突出的一點,也是我們業界、學術界專家以及老百姓最認可的一點就是蘇州古城內新建建築高度得到完全控制。”邱曉翔詳細地講述了蘇州古城三條輪廓線:第一個輪廓線是古城內的幾座高塔,北寺塔是最高的,其次是瑞光塔,雙塔,這些塔是第一輪廓線,高度在32米至75米之間,這個高度是絕對控制的,其他任何建築物都要低於它。第二個輪廓線與城樓有關,盤門的城樓,幾個高大的古建築比如玄妙觀三清殿,蘇州大學校園內的鐘樓,這些大概在20米至30米的高度。第三個輪廓線是普通的民居,10余米左右。“2003年,根據國務院和有關部門的要求,蘇州市政府公布了《蘇州市城市規劃若干強制性內容的暫行規定》,將控制古城容量和高度等的要求具體為規劃管理的操作要求。古城內沒有出現高層建築,這一點在全國的歷史文化名城中是難能可貴的。”

三區合並利好大運河蘇州段申遺

9月28日下午,國際古跡遺址理事會資深顧問、世界內河遺址首席專家米歇爾·科特第一次考察了大運河蘇州段申遺工作。在聽取蘇州市文廣新局副局長尹占群關於大運河蘇州段申遺工作的介紹時,米歇爾·科特對大運河水系在蘇州古城區內仍然保持暢通非常欣喜。

蘇州古城內的大部分水系都保持著特有的路河並行的雙棋盤格局,街、巷、河、房、樓相互之間的空間組合樣式豐富,如房-路-河-路-房、房-路-河-房、巷-樓-河-樓-巷等等。河兩側還形成了上塘(即河的一側是較寬的街道,是繁華商業街面、交通空間)、下塘(即河的另一側是比較安靜的居住社區)的空間區別。

根據南宋李壽朋主持刻制的《平江圖》碑,宋代蘇州城內有縱橫交叉的干、支河總計78條,河道長約82公裡,橋梁314座,尤以城北最密,形如棋盤。

明代,蘇州河道有所增加。根據崇祯年間《吳中水利全書》中《蘇州府城內水道圖》統計,此時蘇州城內河道共87條,河道總長約92公裡,其中“三橫四直”共計約27公裡。自清代至民國,雖然官府經常主持疏浚河道,尤其是“三橫四直”,但支河填塞、廢棄的現象仍有發生。據統計,清代古城內填塞廢棄河道48處,長23210米。民國期間填塞廢棄河道8處,長6670米。根據1947年繪制的《蘇州最新地圖》統計,那時古城內河道總長48.85公裡。至1985年,城內河道總長約35公裡,橋梁161座。1985年後,“文革”期間改築為防空工事的部分河道得到了恢復,古城保持了“三橫三豎加一環”的骨干水系。“事實上,蘇州城與大運河聯系之密、關聯度之高,使得兩者之間可以說是息息相關。蘇州古城自宋代以來形成的主干河道系統存留至今。蘇州水系造就了古城水陸並行、河街相鄰的城市布局,並直接促成了享譽世界的蘇州古典園林。這種水上園林城市景觀,在大運河沿線城市中獨一無二。”在尹占群看來,由大運河滋養的蘇州城在大運河申遺的系統工程中,向世人展示了一個綿延2500余年的“城—河—人”和諧相處的共生環境,特別是在三區合並成立姑蘇區後,古城區事實上完全由大運河水“串聯”而起,這對於古城保護與更新,無疑是一個重要的利好。

用更加寬廣的視野管理城市

阮湧三是資深城建工作者,在他參與過的多項古城保護、改造工程中,就曾遇到過一些無法回避的尴尬。比如一條完整的山塘街,曾經分屬三個區管轄,“但是歷史文化名城保護的基礎就在於歷史街區的保護,一條完整的街巷分成不同的區劃來分段管理,事實上是不利於其保護的。”而在為另一處歷史街區作規劃時,因為行政區劃的不同,本來可以為街區提供旅游車輛停放的數個地塊,就因為一路之隔而與該街區分屬兩區,結果難以統籌考慮、使用。

甚至有些編撰地方歷史文化讀本的專家學者,也無奈地表示:“從歷史沿革和整個地區的氣息來看,很多街區的資料使用不應該受目前的行政區劃影響,但在實際操作上,我們往往只能修一條‘斷頭路’。”

邱曉翔據此評價道:“蘇州古城的面積並不大,如何把現有資源進行優質的利用,如何全方位地展現古城風貌,通盤統籌考慮應該是首要的。這其中,既有對不同歷史街區特點的了解和尊重,比如平江路與山塘街就不一樣,它們各有特色; 也要在保護的同時,考慮到旅游資源的合理利用與開發,以及對居民生活的改善,全方位地研究和展示才能把有限的資源最大化。”

阮湧三的兄長、全國歷史文化名城保護專家委員會委員阮儀三先生一直關注著家鄉蘇州的古城保護進展,在得知姑蘇區成立的消息後,他表示,蘇州古城區是一個整體,1949年以來,城市的建成區基本是圍繞著古城區的范圍,當時比較小,管理方法又落後,分成三個區,區的規模就更小,還是可以統一管理;但是現在城市的建成區在不斷擴大,小馬拉大車,腦袋小,身體很大,那就應該把三匹小馬並成一匹強壯的大馬,為大車配上一個強大的心髒,而且最重要的一點是城市的風貌特色還在。幾十年前的管理方法和手段跟不上城市發展的腳步了,在經濟發展技術發達的今天,完全可以用科學的手段管理城市,這將大大有利於古城保護。