漳州古城涅槃重生 “九街十三巷”格局有望再現

日期:2016/12/14 18:53:43 編輯:古建築保護

過去這10年,說是漳州古城歷史文化街區涅槃重生的10年,一點都不為過。 漳州是歷史文化名城,素有“海濱鄒魯”之稱,老城區約0.86平方公裡,仍較完整地保留著唐宋以來“枕三台、襟兩河”的自然風貌、“以河代城、以橋代門”的築城型制和“九街十三巷”的街道格局。然而,由於缺乏合理的保護,上世紀80、90年代,古城一度告急。

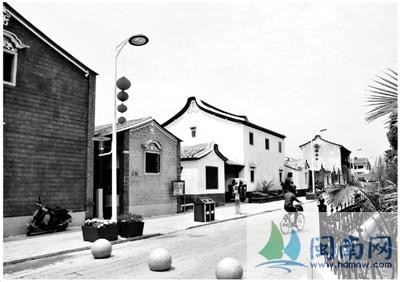

2002年,省政府正式批准實施《漳州市名城保護規劃及三片歷史街區保護詳細規劃》,漳州古城在危機中“涅槃”。經過多年整治保護,如今,歷史街區環境面貌得到巨大改善。而眼下,漳州正准備將古城區打造為文化旅游綜合體,我們有理由期待漳州古城煥發新的活力。

千年古城的危機

唐貞元二年(786年)漳州州治從漳浦李澳川徙至龍溪縣登高山(今芝山)下桂林村(今芗城區)。據史料記載,漳州城的規模在明嘉靖十三年(1534年)已達“三隅廿一街一巷”,至清乾隆二年增加為城內廿七條街道、城外一條五裡長的東門街(今新華東路)。至清中期,沿九龍江西溪邊自西往東形成了洋老洲、新橋、浦頭、草寮尾等一系列碼頭,水路航運發達便利。

民國七年(1918年),陳炯明奉孫中山先生之命興師援閩,主政漳州並建立“閩南護法區”。次年4月起歷時一年半,由周醒南主持進行了拆城牆、拓街道、辟公園、築堤岸、建碼頭、修新橋、開公路等市政建設,使漳州城邁入了現代城市的門檻。“當時共有35條街道進行了拓寬取直、鋪設路面,改造的同時,沿街兩側建築同步改造成二至三層的樓房,延安南路、香港路、新華東路等還建成了騎樓式竹篙厝,”漳州市文管辦主任楊麗華介紹說,騎樓式“竹篙厝”,也是漳州歷史街區的一大特色。

然而,漳州古城卻在上個世紀80、90年代遭遇了前所未有的危機。楊麗華說,當時古城的危機來自多個方面。一是當時經濟飛速發展,不少古城區裡的住戶收入水平提高,於是嘗試改善居住環境,“違章搭蓋遍地開花,許多老房子都遭到不同程度的‘毀容’。其次就是舊城改造,當時舊城改造大多還是圍繞“拆舊建新”和“拆真建假”兩種模式。“像新華西路的百年老街,就是典型的‘拆真建假’”。

雖然漳州早在1986年就被評上“國家級歷史文化名城”,但在很長一段時間內,在如何保護的觀念上卻一直沒有太大突破。同楊麗華一樣,當時漳州許多有識之士對古城保護都憂心忡忡。

持續多年的保衛戰

歷史的轉機出現在10年前。

2002年4月29日經省政府批准正式實施《漳州市名城保護規劃及三片歷史街區保護詳細規劃》,提出古城保護修舊如“舊”,還以原貌。楊麗華還清楚記得,歷史文化名城保護區的布局結構為“一區三線兩片和散點”,其中圍繞歷史街區而展開的是“一區”和“三線”。

緊接著,實施了三個階段的歷史街區整治保護工程:香港路歷史街區北段片區修繕工程、台灣路西段沿街立面整治工程、台灣路歷史街區(府埕片、文廟片)維修整治工程。

據楊麗華介紹,當時的整治保護工程內容包括兩個方面:街區居住環境的改善和歷史風貌的保護。通過多年的努力,經整治的歷史街區已初具規模,並且整治保護工作獲得了社會各界的廣泛認同。2004年9月漳州市歷史街區榮獲“聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護項目榮譽獎”。

漳州在修繕、保護古街的過程中,對古街基礎設施進行改造,增設城市公共設施,在提高百姓生活品質的同時,將古街打造成最富漳州特色、小城生活氣息最為濃厚的地方:手抓面、干拌面、豆花粉絲、鍋邊糊、蚵仔煎等漳州傳統小吃在“府埕”雲集,木板年畫、布袋木偶戲等漳州非物質文化在此得到傳承。

未來的開發與保護

在古城這場保衛戰中,還有一批人從另外一個角度在關注古城。漳州市人大代表王松柏就是其中一位,他是漳州名收藏家,他曾自費前往成都、福州等地調研,他得出結論:經過多年的努力,漳州的古城區保護相對較完整,如果能夠科學規劃、合理開發,可以更好地保護古城。

今年年初,由浙江省古建築設計研究院團隊規劃設計的《漳州古城(歷史街區)綜合體保護與有機更新策劃路徑和思考》,以及總體規劃設計(綱要)相繼出爐。

規劃范圍面積約1平方公裡,將以政府投入為主,突出原貌修繕保護、有機更新,重點發展文化旅游業態;其他區域將以市場化運作為主,突出合理改造、提升開發,完善基礎設施及配套服務。漳州古城保護開發將在總體規劃一步到位的前提下,分期實施,逐個完成歷史街區景點化設計、施工,包括漳州古城中心博物館及系列主題館、漳州名人館、“非遺”展示館和傳習所等場館的規劃建設,依托文廟恢復府學,同時做好本土老字號商鋪的恢復等。

今年3月,漳州成立古城保護開發領導小組,保護、開發古城的四個機構正式掛牌成立,標志著漳州開發古城進入實質性階段。古城區將被打造為凸顯文化旅游與溫泉特色的“漳州古城”文化旅游綜合體。

關鍵詞點擊

古城保護

漳州古城歷史街區位於漳州九龍江北岸,自唐代以來即為州、郡、路、府之治所。街區至今仍較完整地保留著自唐宋以來“枕三台、襟兩河”的自然風貌和“以河為城、以橋為門”的築城型制,街區內有台灣路、香港路、始興南北路、芳華橫路、芳華北路等老街道。

自2001年始,市、區兩級政府先後投入數千萬元資金,實施了香港路、台灣路、府埕等片區修繕整治工程,使歷史街區環境面貌得到巨大改善,2004年榮獲“聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護項目獎”,2010年入選第二屆“中國十大歷史文化名街”。今年,《漳州古城(歷史街區)綜合體保護與有機更新策劃路徑和思考》以及總體規劃設計(綱要)出爐,欲將漳州古城打造成凸顯文化旅游與溫泉特色的文化旅游綜合體。

熱門文章

熱門圖文