四川境現“土伯御龍”的巖畫

日期:2016/12/14 12:17:44 編輯:古建築保護

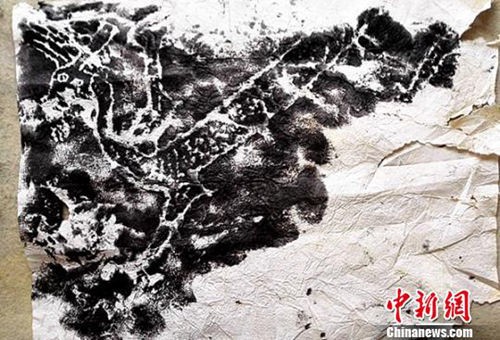

發現的摩崖琢刻巖畫。鐘欣 攝

峭壁縫隙中“飛出”一條龍,但不見龍尾。鐘欣 攝

中國著名佛教考古學家溫玉成率領的工作團隊近日透露,稱此前在四川九寨溝縣境內發現的巖畫“土伯御龍”,是該省發現最早的西戎巖畫以及苯教“魯神”巖畫,學術意義十分重大。

據了解,發現的這幅摩崖琢刻巖畫高約84厘米,寬約120厘米,巫師高41厘米。內容是:從峭壁縫隙中,“飛出”一條龍,但不見龍尾。龍頭如馬面,頭上方呈現柱狀(似角),前面有長長的鬃毛。龍的下巴有須。龍身體如蛇形,有斑紋。龍的前部有兩翼,翼之尖為五爪。龍的前面,是一高大站立人物,雙手持長桿,桿端有鉤,作引導狀。人物頭部為側面,尖臉,五官不清。披發齊肩,向上飄揚。上衣不詳,下有褲子及蔽膝,足穿靴。“甘肅酒泉市豐樂鄉干骨崖遺址1990年出土了距今4000年左右的彩陶靴;青海樂都也出土過‘彩陶靴’,屬於‘辛店文化’。兩件都屬於西戎文化文物。”溫玉成率領的工作團隊介紹稱,發現的巖畫圖雕刻技法原始,琢點表線,似乎沒有使用金屬工具,構圖緊湊。人與龍呼應關系密切,人物比例恰當,動作准確,有很高的藝術造詣。

眾所周知,中國古代創作了許多形形色色的龍。“研究表明,到了西周晚期,大體上表現三種龍:北方及中原多‘獸面龍’;中原及南方多‘蛇面龍’;西部地區多‘馬面龍’。”該研究團隊稱,考古學家俞偉超指出,中國西部的“辛店文化”屬於西戎文化圈,西戎文化中早就流傳“馬面龍”的故事。《水經注。漾水》引《開山圖》曰:“隴西神馬山有淵池,龍馬所生,即是水也。其水西流,謂之馬池川。又西流,入西漢水”。

馬面龍在苯教信仰中是土地神“魯”神(納西族音變為“署”神),它能夠行雲致雨。苯教認為,魯神是住在江河、湖泊、泉水及地下的神靈。蛇、魚、蛙等等動物,屬於魯神系統,不能捕殺。這與漢文典籍記載一致。《國語。魯語》“共工氏……其子曰後土”。《左傳。昭公二十九年》(公元前510年)“後土名鉤龍”。這項史料說明,持鉤御龍的人是土地神—“後土”。商代稱“王”,也稱“後”。“後土”就是管理土地的酋長,是地方之方伯,所以又稱“土伯”。馬面龍與後土從水中所生,因此在”楚詞“中,宋玉的《九辯》說“皇天淫溢而秋霜兮,後土何時而得干?”馬面龍就是“駍pace”,是西戎人特別是大夏人信仰的“龍”。

西戎地處中國西部,早已飼養馬並用馬駕車。周武王滅商纣王時(公元前11世紀),周武王有“戎車三百輛”,成為先進裝備。《詩經。大雅。大明》稱贊曰“檀車煌煌”。在《探究昆侖方國與大夏諸國西遷》論文中已論證,大夏國遭到秦穆公征伐後,在公元前623年後不久西遁,到了新疆南部(唐代玄奘《大唐西域記》所記的“睹貨邏故國”。斯坦因(M.AStein)考證在今民豐縣北部“安迪悅遺址”)。大夏的余部南下,越過白龍江,進入松潘地區,成為《史記。西南夷列傳》所記的“冉駍pace”、即後來的“和夷”。司馬相如(?—公元前118年)在公元前129年曾經從成都啟程,訪問過“冉駍pace”,九寨溝縣白水江流域恰恰在白龍江以南地區。

因此,推斷這幅摩崖琢刻巖畫的時代上限在公元前7世紀,其下限在公元前5世紀。理由是它的龍及人物形象、雕刻技法都早於湖南省長沙發現的陳家大山戰國楚墓“帛畫人物龍鳳圖”和子彈庫戰國楚墓“帛畫人物御龍圖”,這兩幅帛畫大約略早於楚懷王時代(約公元前4世紀)。

學者對清華簡《楚居》的研究發現,楚人祖先源自中國西部。長沙子彈庫戰國楚墓“帛畫人物御龍圖”上的人物,頭戴“冠切雲之崔嵬”。腰上“帶長铗之陸離兮”,已是屈原時代人物的形象了(見屈原《涉江》)。有的學者稱這個人物是墓主人,反映了他乘龍“登天升仙”。但在約公元前4世紀,社會上還沒有出現“登天升仙”的意識與思潮。由此可知,九寨溝縣發現的巖畫“土伯御龍”圖,是四川已經發現的最早巖畫,也是可以確認的已知最早的西戎巖畫以及已知最早的苯教“魯神”巖畫。

眾所周知,“馬面龍”被第二次西遷的大夏國帶到了中亞阿姆河流域(約公元前160年)。“大夏”古讀為“大河”(Dahe),即西方人所稱的“吐火羅”。1978年,俄羅斯—阿富汗考古隊在阿富汗希比爾甘城(Shibirgan)東北5公裡,發掘了“黃金之丘”(TillyaTepe),其中出土的黃金飾品中,有一件被學者稱作“雙龍守護國王”耳墜。雙龍皆是馬面龍。雙龍之間的人物,西方學者認為是國王。其實,他不可能是國王。理由很簡單,古人不可能把“國王”掛在耳朵上。他應該是土地神,這件所謂“耳墜飾品”應該屬於巫師祭祀用品。

- 上一頁:衡南現清代“旌表節孝”牌匾

- 下一頁:石峁遺址發現一大型石砌院落