義烏陶界嶺發現西漢末期古墓

日期:2016/12/14 12:12:43 編輯:古建築保護 70歲的朱大爺,從來沒有想到,在自己走過無數次的道路下面,竟然埋藏著一個2000多年前的古墓。

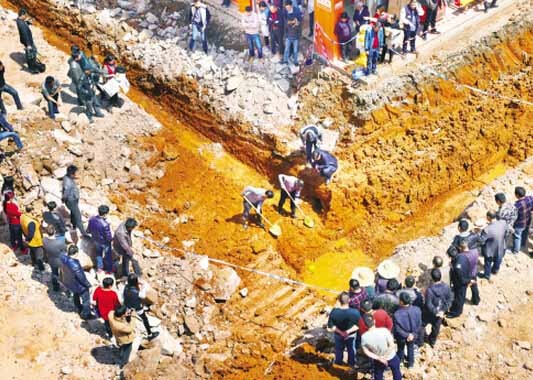

昨天,這座西漢末期的古墓在義烏福田街道陶界嶺村被發現,經過初步挖掘,共有10余件文物出土,其中稍微完整的文物有7件。目前,這些文物已被送至義烏市博物館做進一步修復。

西漢末期的古墓

管道施工挖出“酒壇子”

陶界嶺村位於義烏港對面,毗鄰國際商貿城。如今,該村的舊村改造已進入尾聲,正在進行污水管道鋪設及道路硬化等施工。

胡海濤是個挖機師傅,在陶界嶺工地上干活已有4個多月。昨天早上8時許,胡海濤與往常一樣來到小區25幢附近開挖管道,個把小時過後,胡海濤突然在兩米深的地底下挖到一個罐子。這一幕剛好被同事和正在監工的村民施先生看見,他們立即喊停了胡海濤。

“不就是個酒壇子麼,以前干活的時候也挖到過,不用這麼緊張吧?”胡海濤下了挖機後,還跟邊上的人開起了玩笑。

不過,施先生倒是觀察得比較仔細。“看上去不像是酒壇子,而且邊上還有好幾個。”說完,施先生跳下管道,跟其他村民一道,從地底下挖出了4個陶罐子,“兩個除了口子破損外形狀完整,另外兩個則已完全破碎,只剩下碎陶片。”

施先生在挖什麼?附近好奇的村民有些疑惑,便跑過去圍觀。這些陶罐子到底是什麼?

考古發掘的陶器

碎陶片是2000多年前的文物

討論聲引起了村民朱成剛的注意。聽說有人在地底下挖出碎陶片後,他馬上從樓上跑了下來。

朱成剛從事陶瓷生意已有多年,平時對陶器也有一些研究,簡單看了兩眼後,他就覺得這些陶罐子不普通,可能有一定的考古價值。

“上周末剛帶兒子去過南京博物館,感覺這個陶罐子的外觀跟裡面收藏的陶器有點像。”聯想到此,朱成剛馬上拿起一塊手掌大的碎陶片驅車前往義烏市博物館找專家鑒定。

博物館工作人員看到碎片後很興奮,當場斷定該陶片應是漢代時期的文物。隨後,義烏文物辦、博物館專家相繼來到現場進行搶救性挖掘。

經過現場勘查,專家們確定該處為一座漢代古墓,從陶器的造型、釉色、紋飾等方面,可以確定為西漢末期,距今已有2000多年。

出土多件文物,種類較豐富

昨天,記者在現場目睹了古墓發掘的全過程。義烏文物辦副主任樓洪偉說,由於時間久遠,土沉下沉,不少器物已被壓碎變形,加上基建過程中的施工,不小心造成了器物的第二次傷害,造成了新的裂痕。

正如樓洪偉所說,出土的文物都非常脆弱,不少碎片及鐵器很容易破碎,有的甚至腐蝕嚴重,已無法將其與泥土分離,專家們只得連同泥土一起帶回,然後再做清洗保護。

經半天發掘,考古人員從地底下挖出了原始瓷瓿、喇叭口壺、紅陶罐、鐵釜、銅洗等多件文物。從現場挖掘的原始瓷瓿上看,肩部置兩個對稱的羊角狀鋪首,上面施黃色釉,釉層較薄,可惜的是已經破損一大半。

“總共出土10余件文物,稍完整的7件,都是西漢末期的陪葬品。遺憾的是,我們並未在古墓中找到墓磚,缺失原因尚無法斷定。”義烏市博物館副館長金國祯說,從出土文物的規格及種類上看,墓主身份在當時應該算是中等地位,“陶器、鐵器、銅器俱全,一般平民是用不起的。”

金國祯表示,由於現場沒有發現墓志銘之類的文字記錄,歷史上也沒能找到有力的佐證,因此尚無法確定古墓主人的大致身份。昨天傍晚,挖掘的器物已被送至博物館,“能恢復的將盡可能恢復回去,這對研究義烏當地的喪葬文化和歷史風俗習慣還是具有一定的價值。”

為何此處會埋藏千年古墓

在采訪中,多名村民都表示,這已不是該村及周邊首次發現古墓。記者從義烏文物辦了解到,陶界嶺一帶至少已有四五次發現古墓,最早一次是在上世紀70年代,而本次出土的這些文物在義烏也比較普遍。

據歷史記載,漢代時的義烏是一個十分繁華的城市,其政治、軍事上的地位也日益提升,人口超過萬戶。2000年繡湖廣場建設工地在挖掘取土過程中,發現地下文化堆積層厚達6~9米,地下城市街道上下疊壓三層,瓦礫遍地,其中出土了漢代獸面紋瓦當和銘文磚。

“在縣前街附近還發現了漢代古井群,在同一區域出土如此密集的文物,說明當時的義烏人口聚居眾多,市井繁華,並不是荒蕪之地。”金國祯說,在義烏發現的歷朝歷代墓葬中,漢代古墓的比例最大,而主要發現區域就是陶界嶺一帶,因為當年這塊區域是亂山崗,漢墓分布較集中。

- 上一頁:甘肅渭源縣發現精美漢代銅鏡

- 下一頁:南朝陵墓周邊發現七座古窯址