南京115處民國建築今年掛牌 形成完備保護體系

日期:2016/12/14 18:58:37 編輯:古建築保護

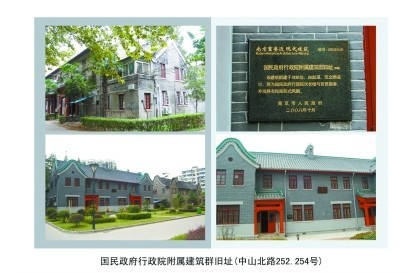

頤和路民國建築

“交通銀行南京分行舊址”、“陵園新村郵局舊址”、“百步坡1號民國建築”……在一塊塊長55厘米寬45厘米沉甸甸的天然石材上,水晶綠的底色透著歲月積澱的清幽,上面镌刻金色字體,使得這些已經漸行漸遠的名字變得渾厚又充滿歷史使命感,這些標志牌近期將陸續掛在南京近現代重要建築或風景區的門口。這項由市住建委牽頭推進的重要近現代建築掛牌工作,目標在今年為115處民國建築掛上標志牌。這些標志牌內容包括重要建築或者風貌區的名字、文化藝術價值、歷史背景,不僅是建築歷史的“身份牌”,更是一塊建築文化的“護身符”。

建築是城市的文化名片,而歷史建築更是城市的“史書”。在全國文化格局中有這樣的說法——“隋唐文化看西安,明清文化看北京,民國文化看南京”,能夠最直觀了解民國文化的首數南京的民國建築。根據第三次全國文物普查初步資料統計,南京民國建築近千處,目前列入南京第一批至第五批重要近現代建築名錄的有263處。

南京的民國建築是20世紀上半葉中國國家首都規劃和建設的智慧結晶,規格之高、類型之全,是國內其他一些城市的租界建築無法比擬的。如民國政府的“五院八部”及中央研究院、中央體育場、中央醫院、中央博物館等,其建築等級和規模均屬當時全國乃至東亞之最。另外還有一些影響十分深遠的作品,甚至是曠世傑作,最典型的就是1929年建成的、由呂彥直設計的中山陵。1911年辛亥革命後一批中國自己的建築師,在中國近代建築的探索實踐方面,也做出了卓越的貢獻。

市住建委副主任傅陽表示:“南京的民國建築是整個城市風貌和城市特色的重要部分,書寫了城市文化厚重的一筆,但南京民國建築的保護還任重道遠。雖然已經有一部分耳熟能詳的民國建築已被列入文物保護單位,如中山陵、總統府等都已經得到妥善保護,但還有一部分民國建築散落在城市的各個角落,由於它們的歷史價值有待挖掘,並未能列入文物保護范疇,亟需引起重視,從而及時對它們進行修繕整理。南京市2006年針對民國建築保護頒發了《南京市重要近現代建築和近現代建築風貌區保護條例》,並組織專家進行嚴格評審,深度挖掘歷史價值,陸續梳理出民國建築的名錄,並開展給這些建築進行掛牌的工作。通過這一行動讓更多人在認識歷史價值的同時,重視起身邊民國建築的保護工作。”

無名人不識,建築掛牌“護身”有力度

南京的民國建築多,但大多人並不能夠充分了解這些建築的特殊價值。在南京湖南路10號(原丁家橋16號),是一幢具有維多利亞風格的法國宮殿式建築,但卻很少有人知道這裡曾是選舉孫中山先生為中華民國臨時大總統的地方;曾是通過中國歷史上第一部體現資產階級民主憲法《中華民國臨時約法》的地方;也曾是奉安大典時,停放孫中山先生靈柩、設置靈堂的地方;曾是愛國志士孫鳳鳴刺殺汪精衛的地方;也曾是汪偽政權的辦公地址。可以說一幢建築,就是一部史書。不僅外地游客不了解,就連南京人自身也很少有人知曉,所以這些民國建築的歷史,如果不通過一些更便捷的方式為人所知,對民國文化的傳承就會有諸多遺憾。

早在2006年12月1日起,依照《南京市重要近現代建築和近現代建築風貌區保護條例》,南京市開始給民國建築列出詳細的保護名錄,而為這些列入保護名錄的重要建築和風貌區掛牌是實施保護規劃的重要步驟之一。

所謂掛牌,就是通過主管部門設置統一的標志牌,標志牌中標明重要建築或者風貌區的名稱、文化藝術價值、歷史背景等內容,逐一掛牌後各建築的所有人、使用人就必須承擔起相應的保護責任,明確其維護、修繕義務。

市住建委公房管理中心主任高旭陽介紹,2012年,我市將全面完成第一批至第五批重要近現代建築掛牌工作,對148處已掛標志牌進行踏勘和維護,推進剩余115處重要近現代建築的掛牌工作,並繼續做好後續公布名錄的掛牌工作。據了解,掛牌重要資源點中,鼓樓區和玄武區任務最重,分別有44處和21處,另外中山陵園管理局也擔負17處掛牌任務,各區縣的掛牌工作目前都在全面推進中。

文化保護人人有責,民主掛牌全民參與

給重要的近現代建築掛牌,可以讓這些建築現有的所有人、使用人都能重視起建築的保護工作,很多建築沒有掛牌之前,一些保護修繕的細節容易被忽視,在掛牌之後,建築的日常使用和保護就有了一個更科學更嚴謹的保護系統,最終形成一個完備的民國建築保護體系。

據介紹,全面推進落實掛牌工作,對盡力做好近現代建築保護工作,弘揚歷史文化,彰顯我市近現代建築的風貌特色,以及加快我市的文化建設,打造獨具魅力的人文都市和世界歷史文化名城都具有重要的戰略意義。

在具體實施掛牌時,工作人員除對計劃掛牌的重要近現代建築進行逐處查勘,還要積極與建築的所有人、使用人或管理人溝通,爭取他們的理解、支持與配合。妥善地做好組織實施工作,讓他們更多了解掛牌是為了彰顯建築歷史文化科學藝術價值、提升社會各界保護意識。“掛牌工作需要在平時協調中付出更多耐心。在正式推動掛牌工作之前,我們就注重民主意向溝通,每一批建築掛牌之前,都會向需要掛牌的單位或個人發出公開信,並上門做細致的解釋工作,在信中再次讓這些所有人、管理人、使用人在知曉掛牌工作的同時,更多了解我們這項工作的意義。”鼓樓住建局副局長徐曉華告訴記者。

熱門文章

熱門圖文