道情聲聲唱出生活滋味:義烏佛堂古鎮曲苑書場紀事

日期:2016/12/15 16:30:31 編輯:古代建築

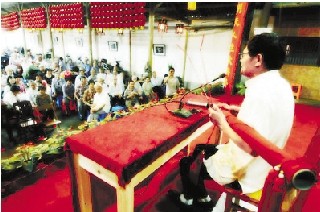

道情表演,是義烏佛堂的文化盛事。

浙江日報訊“唧嘭、唧嘭、唧唧嘭,自從盤古開天地,先有新聞後有戲……”隨著悅耳動聽的說唱聲響起,義烏佛堂古鎮老街上的新華劇院立馬就熱鬧起來。

6月7日上午,佛堂鎮為紀念端午節,在這裡舉行包粽子比賽,比賽前和頒獎前的空隙時間,鎮裡便請義烏市曲藝團團長、古鎮曲苑書場負責人葉英盛先來兩段義烏道情。葉先生先來一段《盤甲子》,再來一段《清河橋》,幽默、诙諧、渾厚的道情唱腔,給所有在場的人帶來陣陣歡笑。

下午2時,佛堂古鎮曲苑書場又開唱,1400平方米的新華劇院幾近爆棚,聽眾不下600人。劇院中間擺放的24張八仙桌全部坐滿,還有許多聽眾自帶凳子,有的索性站著。隨著說唱劇情的起伏變化,聽眾或喜或憂,或怒或樂,大家都沉浸在這古老藝術的魅力之中……

佛堂鎮季村80歲老人鄭有熙是書場的常客,他說:“如今衣食無憂,還能免費聽說唱,活了這麼把年紀,總算享福了。這要感謝政府為百姓辦的好事!”

利用新華劇院創辦曲苑書場,是佛堂鎮啟動古鎮保護工程的一個項目。2009年11月,佛堂古鎮曲苑書場正式開唱,確定農歷單日下午2時到4時為演出時間,演員由葉英盛和另12位民間藝人組成,相關費用全部由鎮政府承擔,書場免費對群眾開放。

據管理書場的龔輝祥介紹,書場正式開放後,幾乎場場滿座,聽眾多為佛堂當地居民,也有不少從鄰近鄉鎮甚至東陽、金華等地趕來的。

今年5月24日,書場還接待了一位特殊客人,他就是原浙江省委書記薛駒。

薛駒老書記是來義烏佛堂考察時聽說有這個書場,特地趕來新華劇院實地了解。其時,葉英盛剛好在張羅下午的演出,見省委老書記光臨,當場演唱了義烏道情《姑娘和嫂嫂》。80多歲的薛老書記聽後非常開心,贊歎:“唱得好!真為老百姓辦了件大好事!”他勉勵葉英盛多帶徒弟,培養接班人,讓義烏道情傳承下去。

葉英盛介紹說,義烏道情已於2007年10月被列為國家級非物質文化遺產,他本人是代表性傳承人,目前爭取把佛堂古鎮曲苑書場列為非遺傳承基地。

義烏道情與湖北漁鼓齊名,被收入《辭海》,還以其獨特的唱腔藝術載入《中國戲劇曲藝辭典》。當年義烏道情申報國家級非遺保護項目時,力克全國86個地方曲藝,唯一入選。

道情藝術在義烏一直以個人說唱形式流傳於民間,藝人演唱時,漁鼓斜托於左手肘,鼓面朝右下方,用右手擊拍鼓面,左手指拍,鼓拍相互配合,以掌握節奏過門。唱詞大多是七字句,也有幾十字的長句,有說有唱,以唱為主,內容以民間傳說、歷史故事為主,也說地方新聞轶事,俗稱“唱新聞”。義烏花鼓是義烏道情的姊妹藝術,以女性演員表演為主,用的道具是一面小銅鑼和一個小花鼓,互相配合。

義烏道情唱腔聲調圓滑渾厚,不但能分出老中青幼不同年齡段的男女聲調和喜怒哀樂各種表情,還能模仿虎嘯猿啼、雞鳴狗吠的動物聲調和風雨大小聲腔之別的口技。

義烏道情淵源流長,可真正形成規模還是在新中國誕生之後。1951年8月,義烏縣曲藝聯合會正式成立,首屆會員共有41人,主要由道情、花鼓藝人參加,佛堂鎮吳溪葉村盲人道情藝人葉英美擔任主席。

提起葉英美,義烏人幾乎無人不知。他16歲開始在佛堂茶館拜師學藝,之後他身背漁鼓,手持指拍,四處賣唱,飽嘗辛酸。新中國成立後,他結束了賣唱生活,先後擔任了縣、地、省三級曲藝協會領導職務,藝術水平日趨精湛。

葉英美之後,義烏又出了一位傑出的道情藝術表演家,他就是葉英盛先生。他曾被評選為省、全國的“德藝雙馨藝術家”稱號,今年雖屆67歲,但退休不退藝,仍擔任著義烏市曲藝團團長和義烏市曲藝家協會主席,平時忙於演出和培育新人。葉英盛和葉英美是同族,又曾得葉英美指點,被義烏人稱為“義烏道情雙葉”。

葉英盛不同於葉英美的是,他兩眼明亮。

11歲時,葉英盛拜師學藝,天然的嗓音、超強的記憶力和當地豐厚的文化底蘊,使他成為道情藝術的一朵奇葩。據說,如果每天演唱兩個小時,那他腦子中的儲存曲目可以演唱一年半。他創作或改編的《借被面》、《祖國名山》、《姑娘與嫂嫂》等多次在國家、省、市比賽中獲獎,他的十多件作品先後在《曲藝》上發表。

近幾年,葉英盛專注於傳統節目的搜集整理和收徒授藝工作,目前他已加工整理傳統節目50多部、150多萬字。同時他已帶出11名徒弟,其中4人被評為“浙江省優秀民間藝術人才”。他自己,最近又被評為“金華市十大文化達人”。

正是一批葉英盛這樣的曲藝人才,使得佛堂古鎮曲苑書場能持續地辦下去。佛堂鎮長劉德鈞說,改革開放的成果是要讓百姓分享,關心群眾文化生活,讓老年人“老有所樂”,是政府責任,等條件成熟,古鎮曲苑書場將由現在的隔天一場改為每天一場,讓更多現代人認識並喜愛這種來自鄉土的藝術。

- 上一頁:走過那一段雨巷口 尋覓陝西的清新古鎮

- 下一頁:古代民居“活化石” 高椅古村