古建課堂——柱礎之美

日期:2016/12/14 13:20:13 編輯:古代建築有哪些 柱礎是古代建築構件一種,俗又稱磉盤,或柱礎石,它是承受屋柱壓力的墊基石,凡是木架結構的房屋,可謂柱柱皆有,缺一不可。古代人為使落地屋柱不使潮濕腐爛,在柱腳上添上一塊石墩,就使柱腳與地坪隔離,起到絕對的防潮作用;同時,又加強柱基的承壓力。因此,對礎石的使用均十分重視。

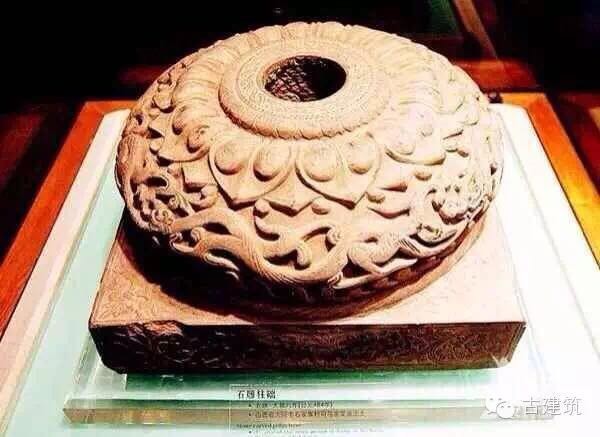

1973年發行的“文化大革命期間文物”郵票中有一枚“石雕柱礎”,是1966年在山西省大同市石家寨村琅琊王司馬金龍墓出土的北魏柱礎。

山西國寶:石雕柱礎

石雕,集合了雕、刻、塑三種創制方法。而這件石雕柱礎為北魏時期太和八年(公元484年)之器物,1966年出土於大同市石家寨村司馬金龍墓,現展於博物院“民族熔爐”廳。

整個器物由細砂巖制作,高16.5厘米,上部為鼓狀復盆,頂部雕刻著蓮花,周圍刻有蟠龍和山形;下部為方形的底座,四面雕刻著忍冬(金銀花)紋、雲狀花紋和伎樂舞蹈童子等形象。底座的四角各有一個伎樂童子,皆為立體雕,有的在擊鼓,有的在跳舞,形象生動,雕刻精美,是我國一級文物。

其整體造型逼真、手法圓潤細膩,紋式流暢灑脫,表示我國的雕刻技術於魏晉時期就已步入成熟階段。

【柱礎名稱起源】

承柱的礎石;柱下的基礎。墨子書中記載:「山雲蒸,柱礎潤」。據宋營造法式第三卷所載:「柱礎,其名有六,一曰礎,二曰礩,三曰舄,四曰踬,五曰磩,六曰磉,今謂之石碇」。而在本省則稱之為「柱仔珠」、「石珠」、「柱珠」等。最早的柱子應是直接「種」於地下,但為了防止柱子的移動下沉,便在柱腳的部位置一塊大石頭,使柱身的承載重量能均勻分布於較大面積上。後來發現埋在地下的木柱容易潮溼腐爛,因此便把石塊提升至地面上,可免除柱礎的腐蝕或碰損。在柱子底下承受壓力的部分叫「礎」,而在礎與柱子之間常有「踬」的放置,以隔斷毛細現象向柱子滲入的溼氣,並且能於損壞時隨時抽換。但我們一般所通稱的「柱礎」即包括以上兩者。

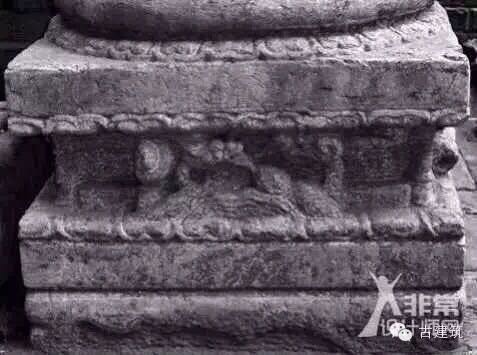

大雄寶殿柱礎石——全國古建寺廟中規格最大的柱礎石

【柱礎的形制】

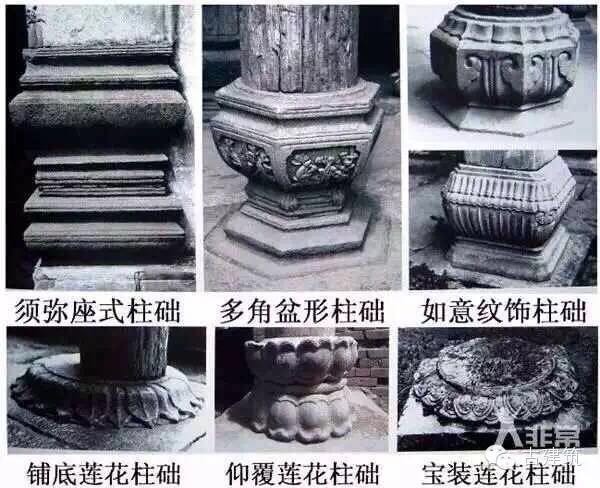

可大致分為以下五種:

覆盆式:整體形制有如一個倒扣在地上的盆,下口大,上口小,根據其上是否有雕刻裝飾,又分為素面和雕飾兩種。

覆斗式:像一個倒扣在地上的“斗”。斗是古代屋頂建築中一個重要的構件,與栱合成為斗栱。

覆斗式柱礎中有一種形制特別的幾型柱礎,它是在覆斗式的基礎上,通過雕刻使柱礎成為一種具有四條腿的“幾”,並在幾的每條腿和兩腿之間雕刻植物、動物。

鼓式:整個柱礎形如一只大鼓,鼓身上多滿布雕飾。

基座式:較為常見的一種柱礎形制,多用須彌座,座的上下有枋,中段為收縮進去的束腰,整體造型端莊。

復合式:以上四種形式的組合。這一形制的柱礎應用廣泛。

【柱礎紋飾】

六朝之後,受佛教藝術的影響,中國建築與佛教藝術開始融合。例如在山西司馬金龍墓出土的柱礎上,已凋有覆盆蓮花及盤龍、人等復雜之紋飾。因此,自東漢佛教東傳之後,佛教的裝飾藝術對往後柱礎的發展產生了重大的影響。蓮瓣的裝飾,被廣泛地運用於柱礎。

古代的蓮瓣柱礎多作覆盆式的鋪地蓮花,其蓮瓣較為寫實且富變化。這種類似佛教「蓮花座」的古式覆盆蓮花造形,即是宋代所謂的「寶裝蓮華」在鹿港龍山寺山門的柱礎,尚可見到。台灣廟宇中常見的蓮瓣形柱礎,其造形已不同古制,並有束腰及底座的產生,在上端凸出的肚部作蓮瓣凋飾,其蓮瓣以圓弧收齊上下唇緣,而呈現上下對稱的長橢圓形。整體造形類似南瓜,所以又稱為「南瓜形柱礎」或「瓜瓣形柱礎」。唐代的柱礎依壁畫及石刻上所見,仍以覆盆蓮花式的為主,但蓮瓣較六朝初期的略為肥短。宋代,柱與柱礎的裝飾益形細致,佛教裝飾除與本土建築融合外,並開創出成熟的風格。在宋營造法式中,對柱礎的紋飾,即載有:海石榴花、牡丹花、寶相花、鋪地蓮花、仰覆蓮花、蕙草、龍風紋、獅獸及化生之類等,這些紋飾即是大多受了佛教藝術之影響。此外,營造法式第三卷中,對柱礎的形式、比例及裝飾手法更有詳細的說明:造柱礎之制,其方倍柱之徑,方一尺四寸以下者,每方一尺厚八寸,方三尺以上者,厚減方之半;方四尺以上者,以厚三尺為率。若造覆盆,每方一尺覆盆高一寸,每覆盆高一寸盆,唇厚一分;如仰覆蓮花,其高加覆盆一倍,如素平及覆盆,用減地平鈒,壓地隱起華,剔地起突,亦有施減地平鈒及壓地隱起蓮瓣上者,謂之寶裝蓮華。

推薦閱讀:

中國古代建築藝術之台基

中國古建之美:踏跺

門墩

石燈籠

- 上一頁:屋頂上的魑吻

- 下一頁:中國古代建築藝術之台基