趙姓族人建立嶺南第一個王朝

日期:2016/12/14 13:11:45 編輯:古代建築有哪些

廣東趙氏族譜版本雖多,所記載的先人均追溯到趙匡胤、趙匡義、趙匡美三兄弟;而早在公元前204年秦軍副帥趙佗就在廣州建立了南越國

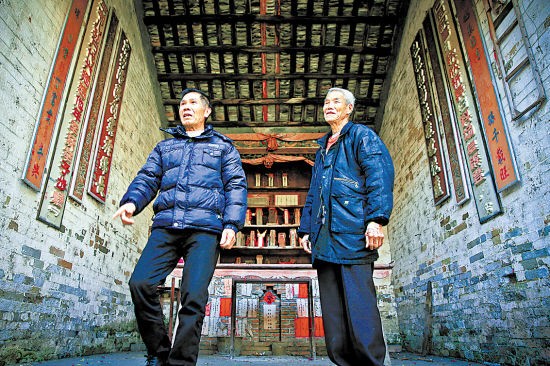

宗祠自述

“百家姓”編於宋朝,皇帝的姓氏是國姓,當然放在第一。“百家姓”的第一句:趙錢孫李,“趙”指“權”,“錢”指“金錢”。世間萬事權和錢的問題是首要問題。

廣東趙氏族譜版本雖多,所記載的先人均一致追溯到趙匡胤、趙匡義、趙匡美三兄弟。據考證,趙氏入粵源流有三派,而我所在的增城市中新鎮高車村之本地趙氏,是三派之一的魏王派。

高車村是趙姓單姓村,現有村民600多人,分為本地趙和客家趙兩支,本地趙約占三分之二。本村人稱客家趙為“二房”(太宗為二子),本地趙為“三房”(魏王為三子),彼此關系融洽。

我始建於清,後有維修。坐西朝東,五間三進,總面闊17.5米,總進深31.9米,建築占地558.25平方米。硬山頂,镬耳封火山牆,灰塑龍船脊,綠灰筒瓦。青磚、土坯磚砌牆(俗稱“金包銀”),紅砂巖石腳,青磚鋪地。在我的左側隔青雲巷有一間附屬建築。按其布局當為祠的書房廳,其木雕、灰塑皆較精致,因年久失修損毀嚴重。

來高車村看我的人,經常會被帶到另一個趙氏祠堂。它不是我,真正的名字是:高車香火祠堂。雖然香火祠堂的模樣和我頗為相似,但功能卻是不同。“香火祠堂”顧名思義是擺放神台香案的地方,那裡除了祭祀高車趙氏歷代祖先靈位外,更主要的是擺放本村年過50歲過世的男子牌位。

對來高車看我的看客,我非常不吝啬介紹另一處文物建築給您。那就是:高車十二角炮樓。這是一座始建於明代的防御性建築。進深三間12.2米,樓高4層14.22米。由於在炮樓的四角處左右各凸起一塊東西面寬0.56米、長4.56米,南北面寬0.56米、長2.84米的長方形建築,使炮樓變成12個角。故名“十二角炮樓”。

在炮樓的12面牆上,第一層設有直徑0.025米的圓形射擊孔,第二、第三層設長條形內寬外窄的內“八”字狀射擊孔,第四層設紅砂巖石邊框的方形窗。樓內各層各門鋪木樓板,樓板保存較好,現仍可使用。如有機會來炮樓,你還會見到一份珍貴的禮物:一卷畫著本村開村祖先畫像的畫軸,畫像清晰可見,畫卷用錦帛制成。因距離現在100多年,畫布已變得有些脆弱。

該炮樓是增城在廣州第四次文物普查工作以來,發現眾多炮樓之中保存最完整、最具特色的炮樓,尤其是該炮樓附近尚保存有較多完整的古民居、祠堂等。為後人研究古代防御建築提供了實物依據。

烈女悲苦一生

換來名垂縣志

歷史上,高車村本地趙姓引人注目的一個原因,是村中頻頻出烈女。

過去高車村口面南處,豎立著一座高大的牌坊,路人遠遠地就能見到它。據趙偉忠回憶說:“牌坊是磚石結構,前面有一塊‘聖旨’石,兩字一上一下,它的下方是一塊橫刻的‘節孝流芳’石。牌坊後面,有一塊‘恩榮’石和‘彤管清操’石,擺放的方式和前面一樣。”

對這座牌坊具體表彰的是誰,因時間的阻隔,村人也說不清楚了。但在諸多烈女當中,最具影響力的有兩人:一是趙黃氏,一是趙單氏。

“旌表”是封建社會中,政府為表揚那些遵守封建禮教的人,允許為其立牌坊或掛匾,這會讓當事者或周邊眾人認為是無上的榮光。趙黃氏和趙單氏均屬“旌表”之列。據《增城縣志》“卷5·名勝·坊表”記載,這座“節孝流芳”牌坊為趙光楓妻、趙德顯母單氏建。

趙偉忠先生說,趙光蕙中進士後,向皇帝請求為表彰母親自22歲就守寡而立的牌坊。從縣志看,“節孝流芳”石明確是表彰趙光楓之妻趙單氏的。而縣志在“烈女”裡用了一段文字記錄了趙黃氏,並說“邑令”為她上報,請上級部門批准立牌坊。如此,“彤管清操”石表彰的就應是趙彝周之妻趙黃氏了。

“彤管”一詞,出自“詩經·邶風·靜女”,後人以“彤管”象征對愛情的赤誠之心。“清操”為清高的操守或高潔的節操之意。根據趙黃氏的言行,很適宜用“彤管清操”來評價她。

然而,牌坊在文化大革命中被拆毀,現在“節孝流芳”石已找不到,“聖旨”石、“恩榮”石和“彤管清操”石都堆放在過去叫官廳的地方。

記者了解到,縣志在“烈女”中還記錄了高車9個早寡守節的女人,她們都是二十幾歲寡,守節二十幾年、三十幾年、四十幾年不等,最長的是“趙賴氏,趙亞養妻,二十歲寡,守節五十年”。這些可憐的女人,用她們痛苦、悲慘的一生,換來了名垂縣志。

同宗同城

越秀區趙家祠

有12米高奎樓

二雲趙公祠:位於增城中新鎮五聯高車村,始建於明,歷代有維修。祠闊五間深三進,祠前廣場建一幅弓形照壁牆。

趙氏宗祠:白雲區棠景街京溪村,有完整的三進院落,最早於明朝修建,於上世紀六七十年代被毀壞,2000年趙氏族人出資重修。2013年8月,“趙氏宗祠睦鄰坊”成立,祠堂變為街坊的草根文化會所。

平所書院(趙家祠):位於越秀區大小馬站79號,今僅存右側的書偏和奎樓。它由浮石村先賢趙恆伯(號平所)在清嘉慶年間興建,建築面積1000多平方米,庭園南面為高12米的奎樓,上刻“文閣”二字,是大小馬站、流水井書院群中最華美的奎樓。

- 上一頁:漢函谷關:兩京故道第一門

- 下一頁:故宮近百年西洋樓將啟動修繕

熱門文章

熱門圖文