山西古代建築精華之聖母神通

日期:2016/12/14 13:04:45 編輯:古代建築有哪些

“平西東峪有九天聖母之廟,其地則二澗相拱九山相朝,秋水與共長天一色,其形勝名邦巨都亦莫與媲美焉……”這是平順九天聖母廟內,一通銘刻於清康熙三十七年(1698年)的古碑描述的該廟地理和壯美景色。

這座廟位於平順縣城西10公裡處北社鄉東河村西的土丘上,據廟內元中統二年(公元1621年)碑記載,其創建於隋唐,北宋建中靖國元年(1101年)重建,明清屢有重修、續建,為一處集宋、元、明、清四代建構的建築群。其建築布局有序,手法古樸,2001年6月25日,被國務院正式公布為第五批全國重點文物保護單位。

7月25日,記者在霧雨蒙蒙中探訪這座千年古剎。沿崎岖山路,驅車行至東河村,眼前出現的,居然是一片頗具規模的建築群,迥異於之前的想象。遠遠望去,聖母廟東、南、北三面青山環繞,綠草如氈,松柏蒼翠,西面河谷一望無邊,整個廟宇建築群接天連雲,氣勢雄偉,肅穆莊嚴,一派虎踞龍盤之勢。

宋代戲樓碑刻彌足珍貴

記者在九天聖母廟文管員秦河堂帶領下,踏青石台階向山門方向拾級而上。山門門洞為青磚拱券而成,門上出抱廈形懸檐,筒板瓦裝修。台階的漢白玉扶欄上雕刻有數十只形態各異、姿態優美的漢白玉石獅,台階兩側是兩排雕梁畫棟的彩色沿廊,下面是六孔呈半穹頂式的镂花窯洞。

九天聖母廟坐北向南,為一進院,雖南北較短,但東西較寬。前有山門戲樓,中為獻亭,北為聖母殿,兩側配以耳殿。東西院現存李靖王殿、三宮殿、閻君殿、十帥殿、關公殿、子孫殿及梳妝樓等建築。殿宇錯落有致,殿頂形制各異。

重修於清同治四年的戲樓面闊三間,進深四架椽,單檐歇山頂,圓柱方額,斗拱華麗。順著秦河堂手指的方向看去,戲樓台上、背牆與側門框上留有許多藝人戲班的題記,左右台前還有前人所繪的八幅花鳥條幅畫,能辨認出的有“哪吒”“妲己”“包公”戲圖,觀之,仿佛回到遙遠的古廟會中,“現在有記錄的,民國時期屯留縣的清連傳戲班、潞城馮村的三樂班、壺關的三樂義班等有名的戲班子,都在這個戲樓上唱過戲。”

秦河堂說,九天聖母廟會建成後香火就很旺盛,規模之大,社火之美,方圓百裡遠近聞名,當地有“趕了九天大賽會,死了不後悔”之說“每年除了四月初四的廟會外,還有六月十九的會。據說六月十九是九天聖母的誕辰之日,要在六月二十四聖誕吉日裡獻戲三天。

廟內現存宋、元、明、清及民國年間重修碑50余通,碑文內容大都記載了創修、增建及重修廟堂的歷史沿革和主要事宜。另有記載戲劇舞台的碑刻,是目前國內古代建築中有關戲台歷史的最早記錄,具有極高的史料價值和戲曲藝術研究價值,同時對研究寺廟歷史、當地習俗具有重要史料價值。這通落款時間為北宋建中靖國元年(1101年)的“聖母仙鄉之碑”,明確記載了當時重修聖母殿的同時就創建了戲樓,竣工時舉會慶贊。這一記載,將戲台的初創時間從曾經的金元時期向前推進了一個時代,也反映了宋代時戲劇藝術和舞蹈藝術已經發展到一定程度,並且與宗教文化的發展結合在一起,互為依存,共同發展。

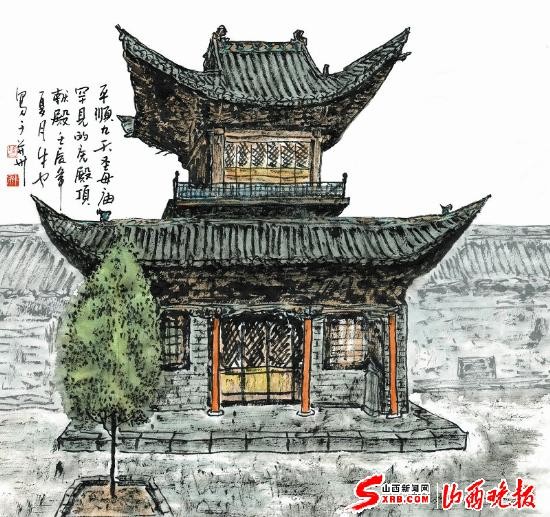

罕見的“勾心斗角”庑殿頂

過戲樓,便是位於聖母殿與戲樓之間的拜亭,也叫獻殿。該殿位於主殿前,為祭拜主神的場所,坐落於1米高的青石台基之上,殿身四周用抹角沙石方柱16根支撐,檐部斗拱單抄四鋪作,梁架為六架椽通達前後用二柱。該殿平面呈長方形,面闊三間,進深五間,開間方向與正脊呈垂直關系。為充分利用空間,獻殿、正殿、午樓殿頂角檐相互穿插,形成所謂的“勾心斗角”之勢,整體布局上頗具匠心。亭內徹上露明造,梁架裝修等全部構件均為裸露。石柱圓梁,為原始材料砍制後使用,尚保留元代建築風格。亭頂灰脊灰獸,筒板布瓦裝修。

秦河堂介紹說,獻殿一般為卷棚頂或硬山頂,而獻殿是庑殿頂。庑殿頂在古代建築中為級別最高殿頂形制,這在國內現存建築中是罕見的實例,特別在上黨地區,“應該是絕無僅有的”。

獻殿又稱“佾舞亭”。佾是古代樂舞行列,天子可享八佾,也就是八八六十四列的一個方陣,諸侯用六,大夫用四,士用二。九天聖母廟是幾佾不得而知,但獻殿建造得這樣大,除滿足信士跪拜外,還兼有歌舞表演的功能,顯見地位不低。獻殿東西兩側柱間分列石碑6通,四角分別為宋、元、明、清四通龜趺座螭首青石碑,是見證古廟歷史的重要實物資料。

獻亭之後為聖母殿,廣深三間,平面近方形,單檐歇山頂。柱礎覆盆式,蓮瓣雕刻較大。檐柱側角升起較為明顯,梁架斗拱用材碩大,顯得十分古樸雄渾。前金柱外辟廊,金柱部位設石地栿,上為格扇門窗。

秦河堂對記者說,聖母殿為九天聖母廟內的主要建築,北宋建中靖國元年重建。補間鋪作用圓栌斗,在宋《營造法式》中有“如柱頭用圓斗,即補間鋪作用訛角斗”的規定,在補間鋪作中用圓栌斗則為罕見實例。殿項滿覆琉璃脊獸,筒板布瓦琉璃剪邊,舉折平緩,出檐深遠,四翼而飛,雖經元明清歷代重修,仍不失宋代建築風格。殿內供奉的主神為九天聖母娘娘。

東院梳妝樓,為聖母梳洗、裝扮之所,是明代樓閣式建築。其坐東向西,廣深小三間,二層四檐支出平座,木制欄桿圍欄,四面隔扇門窗裝修,明間辟門,次間破直稜窗,雕梁畫棟玲珑剔透,重檐歇山式層項華麗挺拔,引人注目。

爭寶地夜遷廟的傳說

提及關於九天聖母的傳說,秦河堂滔滔不絕。九天聖母也叫九天玄女,是中國遠古神話中的女神,最初是人首鳥身的形象。她原是玄鳥的化身,玄鳥為殷商先祖,後被編入黃帝神話當中。對於九天玄女的記載,在歷代文獻和小說中流傳較廣,影響較大的有《詩經·商頌·玄鳥》《史記·殷本記》、宋代《雲笈七簽》、宋元間編撰的《大宋宣和轶事》、明代四十四回本《三遂平妖傳》、清代《女仙外史》等,後被徹底神化,在天為九天玄女,在地為太乙之君,驅雷舉電,叱風咤雲,塊掇五岳,杯攬四溟,神通廣大,威力無窮。

據說黃帝戰蚩尤時,聖母在王屋山天壇峰上授以兵書,在涿鹿一帶大敗蚩尤。唐貞觀年間,大將軍李靖帶兵來到濁漳河赤壁一帶,聖母曾奉獻聖水。《水浒傳》中,九天聖母曾經救了宋江,又贈兵書三卷,幫助他大破遼兵。

據當地人繪聲繪色講,九天聖母廟原來建在北社村一個叫“東上”的地方。一天,九天聖母娘娘下凡雲游天下經過此地,發現北社村東南百余畝大的平地上靈光四射,就想在此建廟,卻發現地中央插了一把寶劍,是真武大帝的佩劍。她十分想擁有這塊寶地,於是將一只繡花鞋脫下來插在劍頭埋回原處。真武大帝破土動工修廟的時候,聖母娘娘趕來阻止,二人各執一詞。當真武大帝拔出了他的寶劍時,發現寶劍上有一只繡花鞋,聖母娘娘穿上繡花鞋,大小正合適,不知底細的真武大帝以為九天聖母早於他占此地,拂袖而去,從此九天聖母娘娘就在“東上”安了家。自從建起了聖母廟,四方百姓連年風調雨順,廟裡香火也越來越旺。過了很久,九天聖母又發現在東裕溝東河村西頭有一個土丘比“東上”風水更勝一籌,決定將廟搬遷至此。一個仲春的夜間,東峪溝裡的十八個村莊中,凡是有牲口的戶主在三更時分都做了一個同樣的夢,聖母娘娘安頓他們說:“你們千萬不要忘記早點添足草料,把自己的牲口喂飽,今晚要借用一下。”第二天一大早,東峪溝裡各家各戶出現了同樣的情景:每頭牛馬上都系著一紅布條,臥在圈裡氣喘吁吁渾身冒汗。此時有人奔走相告,說東河的土丘上長起了一座大廟,與“東上”的大廟一模一樣,驚訝之際大家跑去一看,果真不假。好多年輕人馬上跑到北社村東去看,回來驚奇地說:“那裡的大廟連影子都不見了!”

“聖母遷廟”當然是民間傳說,但聖母廟歷代香火之盛卻是實實在在的。這座有近千年歷史的古建築群,凝結著古代勞動人民的勤勞和智慧,也寄托著百姓對幸福安康生活的追求和期盼。

推薦閱讀:

河北陽原古村開陽堡

重慶酉陽千年古寨楠木莊

東莞石排塘尾明清古村落布局像螃蟹

南京夫子廟美食街

- 上一頁:天下第一會所 河南社旗

- 下一頁:河北陽原古村開陽堡